SEOで成果を出すには、自社だけでなく競合を知ることが欠かせません。

競合調査を通じて、競合サイトの戦略やコンテンツを理解することで、自社の課題や強化ポイントをあぶり出していくことが大切です。

ここでは、競合調査の目的や調査すべき項目、調査結果の活用方法を詳しく解説します。

SEOの基礎知識 TOPページへSEO戦略を自社で立てるのは難しそうと思った方へ

資料ではSEOの戦略策定における全体的な戦略、キーワード戦略、戦略策定前にやるべきことを詳しく解説しています。 もし「自社でSEO戦略を立てるのは難しそう」とのことでしたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!

目次

そもそもSEOで競合調査をする意味とは?

SEOを始めたばかりの場合、「まずは自サイトのコンテンツを充実させることが大切」と考えがちです。

もちろん、質の高いコンテンツを作ることは重要ですが、SEOで成果を上げるためには「競合の動向を知る」ことが欠かせません。

なぜなら、どれだけ質の高いページを作ったとしても、競合サイトがよりユーザーにとって有益であれば、検索結果の上位に表示されることはないからです。

詳しくはこの記事をチェック!

SEOにおいて、競合調査が重要な理由と得られるメリットを見ていきましょう。

<SEOの競合調査が必要な理由>

検索結果は「相対評価」だから

SEOの本質を理解する上で重要なのは、検索結果が「相対評価」で決まることです。

テストの点数のように絶対的な基準があるわけではなく、同じキーワードで検索上位を狙うほかのWebサイトとの比較によって検索順位が決まります。

例えば、「東京 カフェ おすすめ」というキーワードで検索された場合、検索エンジンは数多くのカフェ紹介サイトの中から、ユーザーにとって最も価値のある情報を提供しているWebサイトを上位に表示します。

つまり、自サイトがどれだけ優れていても、競合サイトがそれ以上に優れていれば、検索結果の上位に表示されることはありません。

競合サイトと比較することで初めて、自サイトの相対的な立ち位置が明確になり、具体的な改善点が見えてくるのです。

競合サイトから得られるヒントが多いから

検索上位に表示されている競合サイトは、検索エンジンから高く評価されている「成功事例」です。

これらのサイトを分析することで、検索上位に表示された要因である「検索ユーザーが求めている情報」の傾向を知ることができます。

検索上位の競合サイトからは、次のようなヒントを得ることができます。

ただし、これらの情報をただコピーしてコンテンツを制作しても意味はありません。

なぜそのコンテンツが評価されているのかを理解し、自社ならではの価値を加えることが重要です。

自社の戦い方を考える材料になるから

競合調査は、競合を模倣するために行うものではありません。

競合サイトの強みと弱みを把握した上で、自社はどのような戦い方をしていくかを戦略的に考えるために実施します。

例えば、競合サイトが幅広いキーワードで検索上位を獲得している一方で、特定の分野では情報が薄い場合があります。

このような「競合の弱み」を発見できれば、自サイトではその分野に注力することで差別化をはかり、競合が獲得できていないキーワードで検索上位を狙いやすくなるでしょう。

一方、競合サイトがすでに強いポジションを築いている分野では、正面から戦うのではなく、異なるアプローチや切り口でユーザーにアプローチする戦略を立てることも重要です。

競合調査を通じて得られる情報は、自サイトで効率的に成果を出すための「戦略の指針」となります。

なお、ナイルでは、競合調査を踏まえてキーワード戦略を工夫し、SEOに成功した事例を紹介していますので、ぜひご覧ください。

詳しくはこの記事をチェック!

競合サイトを選ぶポイント

SEOの競合調査にあたっては、まず適切な競合サイトを選定することが重要です。

しかし、一口に「競合」といっても、その定義は調査の目的によって変わります。

ここでは、SEO競合調査における3つの視点から、どのような基準で競合サイトを選んでいけばいいかを見ていきましょう。

検索結果の上位にいるWebサイト(キーワード視点)

SEO競合調査において最も基本となるのが、自社が狙うキーワードで実際に上位表示されているWebサイトの調査です。

これらのWebサイトは、自社が獲得を目指しているキーワードにおいて、検索エンジンから高く評価されている競合となります。

業種や事業規模が異なっていても、同じキーワードで競い合っている以上、SEO上の直接的な競合として捉える必要があります。

なお、検索結果の1位から10位程度までのサイトを調査対象とするのが一般的です。

検索ユーザーの多くが目にするページのため、どのような切り口や見せ方が求められているかを知るヒントになるほか、コンテンツの構成や情報の出し方など学べる点が多くあります。

同業他社・サービスが近いサイト(事業視点)

キーワード視点での競合選定とは異なり、事業的な観点から競合となるWebサイトも重要な調査対象です。

これは、ユーザーが商品やサービスを選ぶ際に、比較検討する可能性の高いWebサイトです。

検索結果の順位に関係なく、業界や提供サービスが近い企業のサイトが該当します。

サービス設計やコンテンツ戦略などの面で自社との違いや訴求ポイントの差を明確にすることで、自サイトの改善点や独自性を打ち出す材料になるでしょう。

ベンチマークしたい優良なWebサイト(お手本視点)

3つ目の視点は、業界や競合関係にかかわらず、お手本にしたいWebサイトを調査することです。

直接的な競合にはあたらなくても、コンテンツの質やサイト設計、ユーザー体験などの面で、学べる要素が豊富にあるWebサイトを指します。

こういった視点からも調査することで、自社の業界では一般的でない、新しいアプローチや施策を発見できる可能性があるのです。

ここで意識したいのは、「何を学びたいか」を明確にしてからベンチマークとしたいWebサイトを選定すること。

例えば、BtoB企業のサイトであっても、BtoC向けの明快なコンテンツ制作手法を学ぶことで、より多くのユーザーに訴求できるコンテンツを作ることができるかもしれません。

競合調査の具体的な調査項目

競合サイトの選定ができたら、次は「どの項目を調査するか」を明確にしましょう。

そこで、競合サイトを分析する際に確認したい主な項目を、定量面と定性面に分けて紹介します。

数字でわかる情報と、見た目や設計から読み取る情報の両方を組み合わせることで、競合サイトの強みや戦略を多角的に理解できるようになります。

例えば、定量面で「競合サイトAは検索流入が多い」ことがわかった場合、定性面で「なぜそのサイトが選ばれるのか」を分析することで、具体的な改善アクションにつなげることができます。

定量面(数値で把握する項目)

定量面の調査では、具体的な数値データを用いて競合サイトの実力を客観的に評価します。

この調査によって、感覚や推測ではなく、事実に基づいた競合分析が可能に。

また、定量データは時系列での変化も追跡しやすいため、競合の成長傾向や施策の効果も把握できます。

<定量面で確認する項目>

| 項目 | 概要 | 調査ツール |

|---|---|---|

| 流入トラフィック量 | 競合サイトがどの程度のアクセス数を獲得しているかを調査することで、そのサイトの影響力や集客力を把握できる。 | SimilarWeb Ahrefs Semrush など |

| 検索順位・上位キーワード | どのキーワードで上位表示されているかを知ると、競合が集客に成功しているテーマや戦略が見えてくる。 | Ahrefs Semrush など |

| 被リンク数・参照ドメイン数 | 外部サイトからどれくらいリンクされているかを見ることで、信頼性やSEO上の評価を推測できる。 | Ahrefs Semrush など |

| ページ数・コンテンツ更新頻度 | どのくらいのボリュームのコンテンツを持ち、どの頻度で更新しているかを確認すると、運用のスタンスやリソースの差が見えてくる |

定性面(見た目・設計で把握する項目)

定性的な分析では、Webサイトの構造やコンテンツの作り方といった“見た目の工夫”や“設計の意図”を読み取ります。

この調査は主観的な要素も含みますが、ユーザー体験やコンテンツの質といった、SEOにおいて重要な要素を確認しましょう。

<定性面で確認する項目>

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| ナビゲーション構造・カテゴリ設計 | ユーザーが情報にたどり着きやすい構造になっているか、どのようにカテゴリ分けされているかをチェック。 |

| コンテンツの内容・テーマ・専門性 | 扱っているテーマの幅や深さ、専門性の高さなどから、コンテンツ戦略の方向性を把握。 |

| CTA(配置場所・文言・誘導設計) | 問い合わせや資料請求など、コンバージョンにつながる導線がどのように設計されているかを確認。 |

| ページ回遊・内部リンク設計 | 関連ページへのリンクや回遊を促す設計がされているかを見て、ユーザーの動線設計の工夫を確認。 |

| 記事の書き方・タイトル付けの傾向 | どんな見出しやタイトルを使っているか、どのような構成で記事を展開しているかをチェック。 |

競合調査の結果をどう活用するか

競合調査で収集した情報は、適切に活用してこそ価値を発揮します。自社の実情に合わせて戦略的に活用していきましょう。

次に、競合調査の結果を実際のSEO施策に活かすアプローチについて詳しく解説します。

<競合調査の結果を活かす方法>

自社のSEO施策方針策定に活かす

競合調査の最も重要な活用方法は、自社のSEO戦略全体の方向性を決定する材料として使うことです。

競合の状況を把握することで、自社がどのような戦略で戦えば勝機があるのか、どこに注力すべきなのかが明確になります。

具体例として、コンテンツの差別化ポイント、強化ポイントを発見し、施策に活かす方法を紹介します。

詳しくはこの記事をチェック!

差別化ポイントを施策に活かす方法

競合調査により、市場全体でどのようなコンテンツが提供されているかを把握した後、自社だけが提供できる独自の価値を特定します。

例えば、「WordPress SEO」というキーワードで競合調査を行った結果、次のようなことがわかったとします。

<競合調査でわかったこと>

- 競合の多くが「基本的な設定方法」に集中している

- 「具体的な運用ノウハウ」や「トラブル対処法」が不足している

- 「業界別の事例」や「規模別の対策」が少ない

この場合、自社では次のような差別化戦略が考えられます。

<自社の差別化戦略>

- 実践的な運用ノウハウに特化

基本設定は簡潔にまとめ、実際の運用で発生する問題とその解決方法に重点を置いたコンテンツを作成する - 業界特化型のコンテンツ展開

EC業界、BtoB企業、地域ビジネスなど、業界ごとに特化したSEOノウハウを提供する - 段階別のコンテンツ設計

「完全初心者向け」「中級者向け」「上級者向け」など、ユーザーのレベルに応じた段階的なコンテンツを提供する

強化ポイントを施策に活かす方法

競合サイトのコンテンツの弱点を発見し、それを補強するような戦略をとるのもいいでしょう。

<競合サイトのコンテンツの弱点を踏まえた、自サイトの強化ポイント>

| 競合サイトのコンテンツの弱点 | 自サイトの強化ポイント |

|---|---|

| 情報の更新頻度が低い | 最新情報を常に提供し、情報の鮮度で差別化 |

| 専門用語の説明が不十分 | よりわかりやすい解説で初心者層を取り込む |

| 事例が不足している | 豊富な事例を提供して信頼性を重視 |

| 視覚的な説明が少ない | 図解・動画・インフォグラフィックを活用 |

サイト設計・導線改善の参考にする

競合調査で得られた情報は、サイト全体の設計改善にも活用できます。

特に、ユーザビリティやコンバージョン率の向上において、競合の優れた設計から学べることは多くあるでしょう。

具体的に、どういった点で参考にできるかを見ていきます。

<サイト全体の設計改善の例>

- カテゴリ分類の最適化

複数の競合サイトで「目的別」「レベル別」「業界別」などの分類が採用されている場合、これらの分類方法がユーザーのニーズに合致している可能性が高いと判断できる。 - 導線設計の改善

競合サイトの導線設計から、重要なページへの導線配置やユーザーのサイト内回遊を促進する仕組み、離脱防止のための施策といった改善ヒントを得られる。 - 構造化データの活用

競合サイトがどのような構造化データを実装しているかを調査し、検索結果での表示改善に活用する。 - コンバージョンファネルの設計

競合サイトがどのような段階を経てユーザーをコンバージョンに導いているかを分析し、自サイトの導線設計に活かす。

新たなキーワードを探るヒントにする

AhrefsやSemrushなどのツールを使用して、競合がどのようなキーワードで流入を獲得しているかを知ることで、自社がまだ対応できていない検索ニーズを見つけられることがあります。

これは、SEO戦略の拡張と新たな流入源の開拓において重要な活用方法です。

ただ、競合が獲得できているからといって、自社が対策すべきキーワードかは考慮したいポイント。

実際に対策するかは、次のような基準で検討してください。

<対策キーワードを決める基準>

- 検索ボリュームと競合性

自サイトの現在のステータスで獲得できる検索ボリュームか、自社が勝負できる難易度か - 自社の専門性との適合度

自社で持つ知識や経験で高品質のコンテンツを制作できるか、既存コンテンツとの関連性は高いか - ビジネス貢献度

コンバージョンにつながりやすいキーワードか

競合調査を進める際に意識するポイント

競合調査を単なる情報収集に終わらせず、自サイトの戦略立案に活かすためには、いくつかの重要なポイントを意識する必要があります。

調査の効果を最大化し、自社のSEO戦略により活かすために押さえておきたいポイントを紹介しましょう。

<競合調査を進める際に意識するポイント>

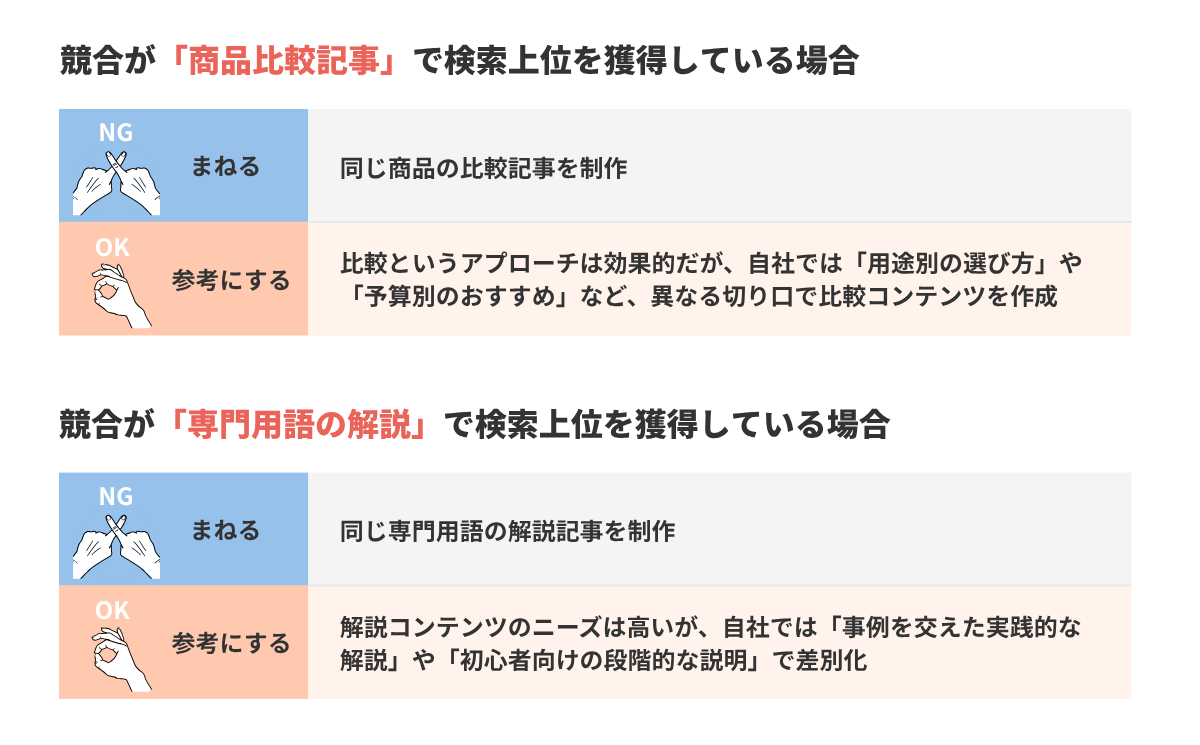

競合を「まねる」よりも「参考」にして自社の戦い方を練る

競合調査でよくある失敗が、競合他社の成功事例をそのまま真似しようとすることです。

しかし、単に同じ施策を実行しても、自社のリソースや強み、市場でのポジションが異なれば、同じ成果は期待できません。

また、Googleは独自性のないコンテンツを低く評価するため、競合サイトの既存コンテンツと同じような内容では、検索結果で上位表示されることは難しいでしょう。

そのため、競合サイトから学ぶのは、施策そのものではなく、その背景にある戦略的思考やアプローチなのです。

例えば、競合サイトがわかりやすい図解を多用している場合、まねをするは図解の内容ではなく、視覚的に理解しやすいコンテンツがユーザーに評価されている、ということ。

このポイントを参考にする際は、自社の専門分野や強みを活かした独自の図解や説明方法にすることが重要です。

<競合サイトを「まねる」のではなく「参考にする」具体例>

表面的な数値だけでなく、背景の意図・戦略を読み取る

競合調査では、売上高や従業員数、価格設定などの定量的な情報に注目しがちですが、重要なのは、その数値の背景にある戦略的意図を読み取ることです。

「競合サイトAは月間100万セッション、自サイトは月間10万セッション」という数値だけを見ても、具体的な改善アクションは見えてきません。

なぜ競合サイトは100万PVを獲得できているのか、その背景を理解しましょう。

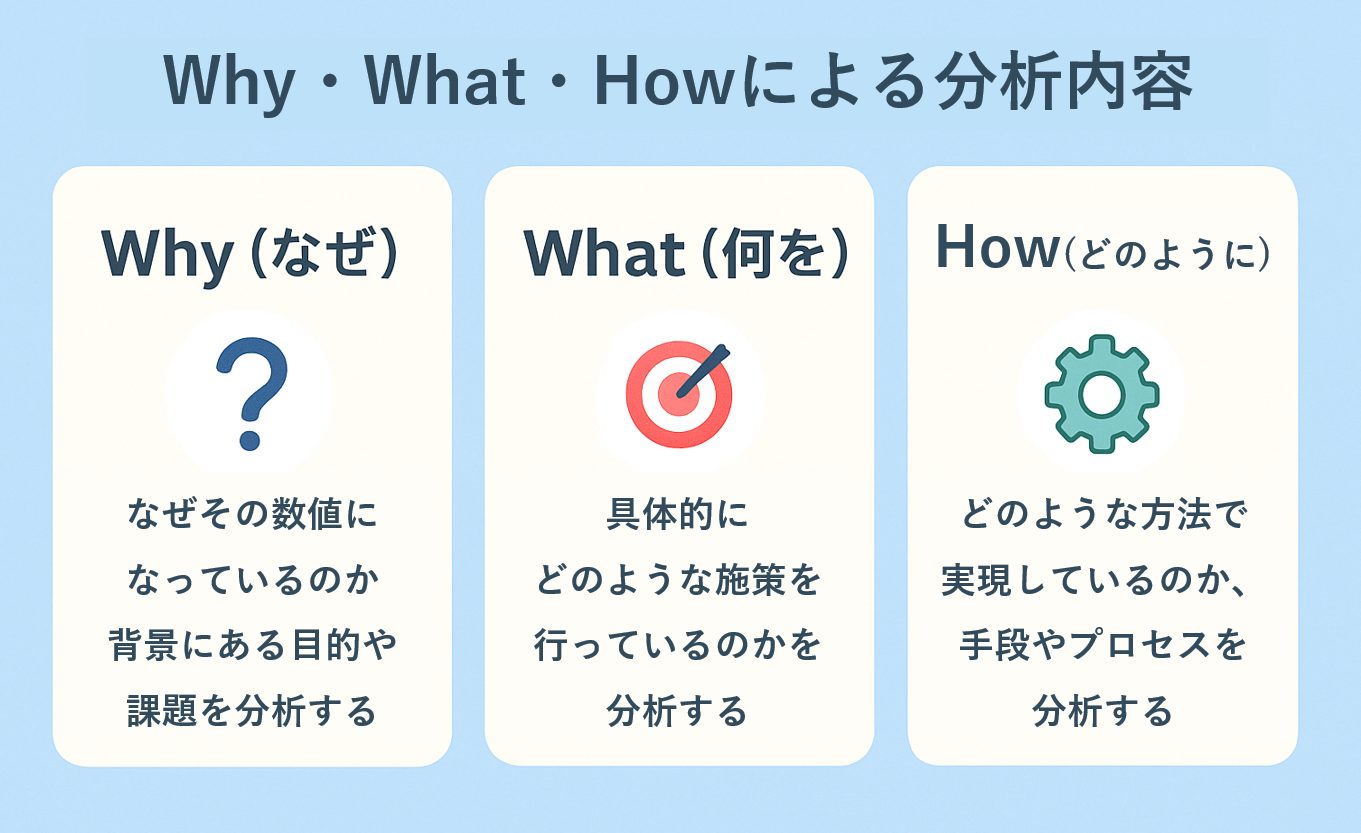

その際は、「Why→What→How」の順序で分析するのがおすすめです。

このフレームワークを使うことで、表面的な模倣ではなく、戦略の本質を理解できるようになります。

<数値の背景を読み取るための分析方法例>

◆流入数の背景分析表面的な見方:競合サイトの月間流入数は自社の5倍

背景を読み取る分析:

・どの流入チャネルが多いのか(検索、SNS、直接流入など)

・どのようなキーワードで流入を獲得しているのか

・どの時期から急激に成長したのか

・成長のきっかけとなった施策は何か

◆被リンク数の背景分析

表面的な見方:競合サイトの被リンク数は自社の10倍

背景を読み取る分析:

・どのようなコンテンツがリンクを集めているのか

・どのような業界・メディアからリンクされているのか

・リンク獲得のパターン(自然発生、営業活動、PR施策など)

・リンク獲得の時期と自社との関連性

◆コンテンツ量の背景分析

表面的な見方:競合サイトは自社の3倍のページ数がある

背景を読み取る分析:

・どのようなカテゴリのコンテンツが多いのか

・コンテンツ制作のペースや更新頻度

・量を重視しているのか、質を重視しているのか

・どのコンテンツが最も成果を上げているのか

業界特性・ターゲットユーザーも加味して比較する

競合調査を行う際は、自社と競合が置かれている業界環境やターゲットユーザーの違いを十分に考慮する必要があります。

同じ業界内でも、ターゲット層や事業モデルが異なれば、最適な戦略も変わってきます。

<業界特性による違いの例>

◆BtoB業界とBtoC業界の違い

| 項目 | BtoB | BtoC |

|---|---|---|

| コンテンツの専門性 | より専門的で詳細な情報が求められる | わかりやすく親しみやすい情報が好まれる |

| 購買プロセス | 検討期間が長く、複数の意思決定者が関わる | より感情的で迅速な意思決定が行われる |

| SEOキーワードの特徴 | 業界専門用語や技術的なキーワードが重要 | 日常的な言葉や感情的なキーワードが効果的 |

◆地域密着型ビジネスと全国展開ビジネスの違い

| 項目 | 地域密着型 | 全国展開 |

|---|---|---|

| ローカルSEOの重要性 | 「地域名+サービス名」のキーワードが重要 | より広範囲なキーワード戦略が必要 |

| コンテンツの内容 | 地域の特性や文化を反映した内容 | より汎用的で幅広い層に訴求する内容 |

業界・ターゲットを考慮して競合調査を進めるには、まず自社の業界特性とターゲットユーザーの特徴を明確に定義しましょう。

それを踏まえ、業界やターゲットが異なる競合サイトを参考にする場合は、自サイトにとって有効な施策かを慎重に検討した上で行ってください。

競合調査を活かして、自社ならではのSEO戦略を立てよう

SEOにおける競合調査は、単に他社を真似するためではなく、自社の強みや伸ばすべきポイントを見つけるための重要なプロセスです。

検索結果という相対評価の世界では、自社だけを見ていては効果的な施策は打てません。

競合調査を通じて、上位サイトの戦略やコンテンツの設計、キーワードの傾向などを把握し、それをもとに「自社ならではの戦略」につなげていきましょう。

SEOの基礎知識 TOPページへSEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。

SEO基礎知識 記事一覧