<初心者が知るべきSEOの基礎知識>

- SEOとは(この記事)

- 検索エンジンの仕組み

- SEOの種類

- SEOの手順

- SEOの効果測定

SEO(Search Engine Optimization)とは、「検索エンジン最適化」を意味し、検索エンジンのランキングで上位表示を目指す施策のことです。

SEOを実施することで、広告に頼ることなくGoogleなどの検索エンジンからの集客を増やし、売上や見込み顧客の獲得促進が期待できます。

この記事では、SEOに取り組むにあたって必ず理解したい基礎知識を、初心者向けに解説しましょう。

SEOにお困りの方へ

本資料はSEOに必要な基本的な知識を理解し、最適な結果を得るために役立つ方法を詳細に説明しています。SEOに関連する問題に直面している方は、無料の相談サービスを利用することで、解決策を見つけることができます。ぜひ、今すぐお申し込みください!

目次

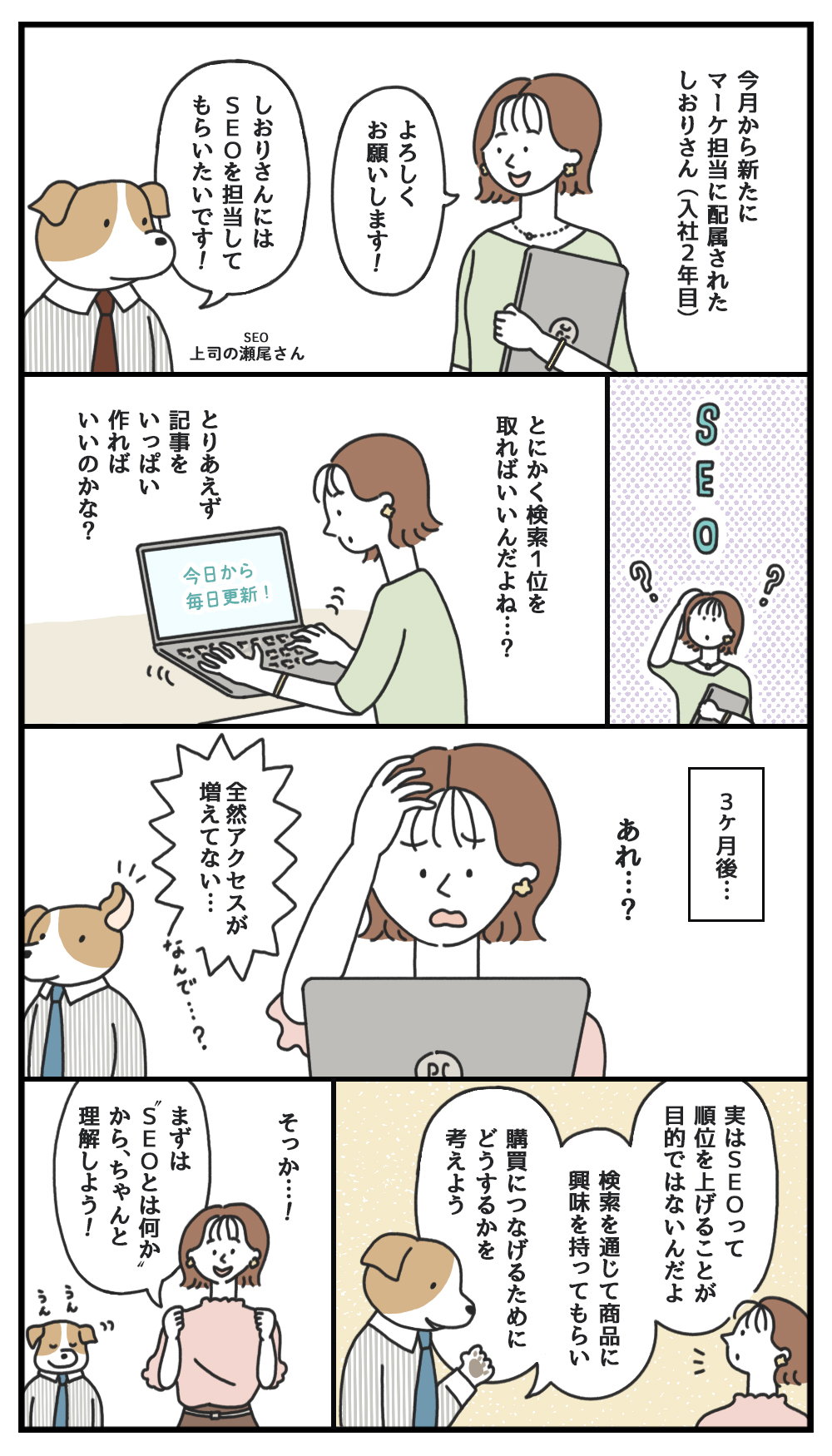

SEOとは何か、何のために行う施策なのか

SEO(検索エンジン最適化)というと、「検索順位を上げるテクニック」と考える人が多いかもしれません。

しかし実際のSEOは、もっと広く深い意味を持つ施策です。

ここでは、SEOの本来の役割や特徴について解説していきましょう。

<SEOの目的や特徴>

検索順位を上げることは“手段”に過ぎない

SEOの目的を「検索結果で上位に表示されること」だと考えるのは、よくある誤解です。

もちろん、検索順位を上げること自体は大切な要素のひとつですが、それはあくまでも手段。

本質的な目的は、検索を通じてユーザーと出会い、自社のサービスや商品に興味を持ってもらい、最終的には購買や問い合わせといった行動につなげることにあります。

つまり、SEOとは検索経由で顧客と出会い、ビジネス成果を上げるための施策なのです。

<SEOの目的>

検索結果の上位に表示されて、ユーザーがクリックしてページにたどり着いても、自身の課題に応えられていないコンテンツでなければすぐに離脱されてしまいます。

だからこそ、検索順位だけでなくユーザーの検索意図をはじめ、その後の導線設計も含めて考えることが、成果につながるSEOには欠かせません。

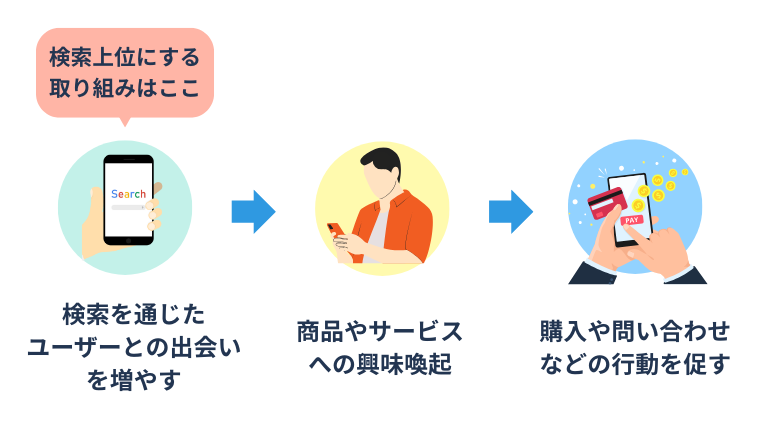

SEOは購買プロセスの起点

ユーザーが何かを調べるとき、選ばれることが多い方法が「検索」です。

つまり、SEOは顧客の購買プロセスの最初の接点であり、集客の入口でもあります。

例えば、「在宅ワークに使えるパソコンが欲しい」と考えた人が「在宅ワーク パソコン おすすめ」と検索したとき、自社のサイトの記事が表示され、クリックされれば、そこで初めて接点が生まれます。

この瞬間が、顧客との最初の出会い=購買プロセスのスタート地点です。

その後に「詳しい情報を読む」「比較する」「検討する」「購入する」といった流れにつながっていくわけですが、その入口を作るのがSEOといえます。

<ユーザーが商品を購入するまでの流れ>

検索順位は思うようにはならない

「SEOに取り組んでいるのに、なかなか順位が上がらない」と感じることは珍しくありません。

なぜなら、検索順位は単にキーワードを盛り込んだからといって上がるような、単純なものではないからです。

検索結果には、検索エンジンからサイトが信頼され、評価されて初めて表示されます。

さらに上位に表示されるためには、サイト全体の構造をはじめ、コンテンツの質や情報の一貫性、ユーザーにとっての有用性など、多くの要素が関わってきます。

SEOは地道で継続的な取り組みが必要な施策であることを、最初に知っておきましょう。

<よくあるSEOの誤解>

- SEOをやればすぐ1位になれる 【真実】検索順位は多くの要因で決まり、すぐには上がらない

- タイトルにキーワードをたくさん入れれば順位が上がる 【真実】不自然なキーワード詰め込みは逆効果

- 記事を量産すれば上位表示される 【真実】量だけを追いかけても、成果にはつながらない

- とにかく検索順位が上がれば成果が出る 【真実】順位だけではなく「クリックされるか」「読まれるか」「行動につながるか」が重要

- 一度対策すれば放置でOK 【真実】検索結果は日々変動するため、競合や検索ニーズの変化にも対応が必要

特に新しいサイトやコンテンツは、検索エンジンに評価されるまでに時間がかかる。

ユーザーのニーズに応える自然な文章のほうが、検索エンジンにも好まれる。

記事のクオリティを度外視して数だけ増やすのは、むしろ逆効果になりかねない。

つまり、順位アップ=ゴールではなく、成果につながる導線づくりが肝心。

コンテンツの定期的な見直しや改善が求められる。

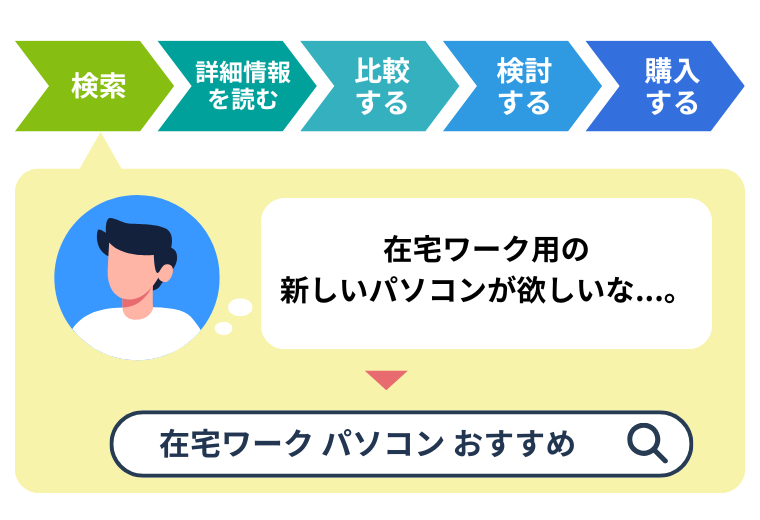

検索結果に表示される要素

SEOは、Googleなどの検索エンジンで表示される自然検索結果(広告以外の部分)の順位を上げるための施策です。

ただし、現在の検索結果は単純なリンクの一覧ではなく、ユーザーの利便性を考慮したさまざまな表示形式が含まれています。

例えば、検索結果の上部に回答が表示される「AI Overviews」や「強調スニペット」、地図付きの「ローカルパック」など、クリックせずに情報が得られる「ゼロクリック検索」の要素も増えています。

すべての検索結果にこれらの要素が表示されるわけではありませんが、検索キーワードによって、ユーザーにとって都合が良いと考えられる要素が表示されると考えましょう。

代表的な検索結果の表示要素は、次のようなものです。

AI Overviews

AI Overviewsとは、Googleが検索結果の上部に表示する要約機能。

生成AIが複数のWebページの情報をもとに回答を生成します。

詳細な回答を検索結果上で閲覧できるため、ユーザーはリンクをクリックせずに回答を得ることができます。

<AI Overviewsの表示例>

右側の枠には、情報を参照したWebページの一覧が出る。

詳しくはこの記事をチェック!

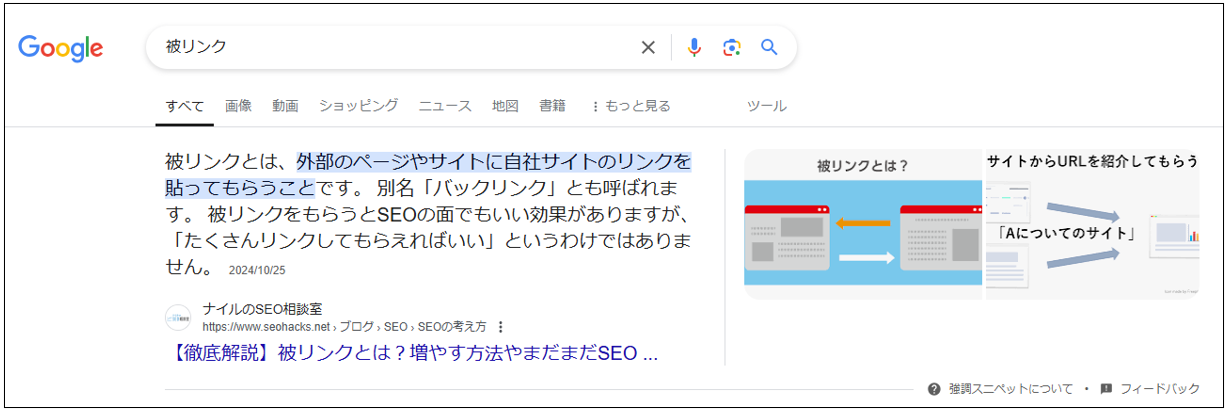

強調スニペット

強調スニペットも、AI Overviewsと同じように検索結果の上部に表示されるもの。

AI Overviewsのように、複数のWebページから情報を探索して回答を生成ものではなく、単一のWebページから端的に回答を明示した一文が表示されます。

詳しい情報を知るには該当のWebページで閲覧する必要がありますが、例えば、言葉の意味を素早く知りたいときは、クリックせず強調スニペットだけで事足りることも。

<強調スニペットの表示例>

詳しくはこの記事をチェック!

ナレッジパネル

ナレッジパネルは、有名人や企業、地名などを検索した際に、画面の右側や上部に表示される情報ボックスのこと。

公式サイトやGoogleの独自データ、Wikipediaなどを情報源に構成されており、検索した人などについての基本情報や関連情報、最新ニュースなどが表示されます。

<ナレッジパネルの表示例>

赤枠の部分がナレッジパネル

詳しくはこの記事をチェック!

ユニバーサル検索

ニュース、画像、動画、地図など、通常のWeb検索以外のコンテンツが混ざって表示される仕組みを、ユニバーサル検索といいます。

下の画像のように、検索ワードによっては視覚的に目立つ要素になりますが、必ずしもすべてが検索結果のトップに表示されるわけではありません。

<ユニバーサル検索の表示例>

ロサンゼルス・ドジャースの場合、最新の試合結果やトップニュース、チームの概要が表示されている。

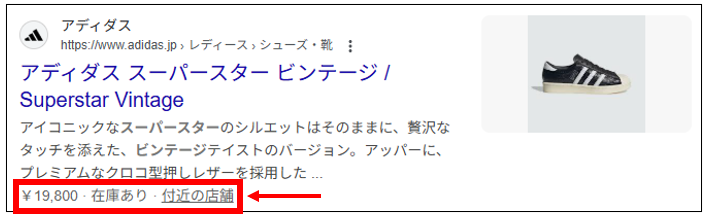

リッチリザルト

リッチリザルトとは、商品や飲食店などのユーザーによる評価を表す星マークや、価格、FAQなどの追加情報が、検索結果に表示される形式です。

Webページに構造化データを設定することで表示されるようになり(必ず表示されるわけではない)、より目を惹く表示が可能になります。

<リッチリザルトの表示例>

ローカルパック

「近くの〇〇」「五反田 スーパー」のように、地域に関連した検索で、地図とともに周辺の店舗情報が表示される機能がローカルパックです。

ローカルパックに表示される情報は、Googleビジネスプロフィール(※)に登録されている住所や営業時間、レビューなどが一覧で確認できます。

Googleビジネスプロフィール…Google検索やGoogleマップに、店舗の住所・営業時間・口コミなどを表示できる無料のサービス。店舗や会社の情報を正確に伝えることで、集客や信頼性の向上につながる。

<ローカルパックの表示例>

詳しくはこの記事をチェック!

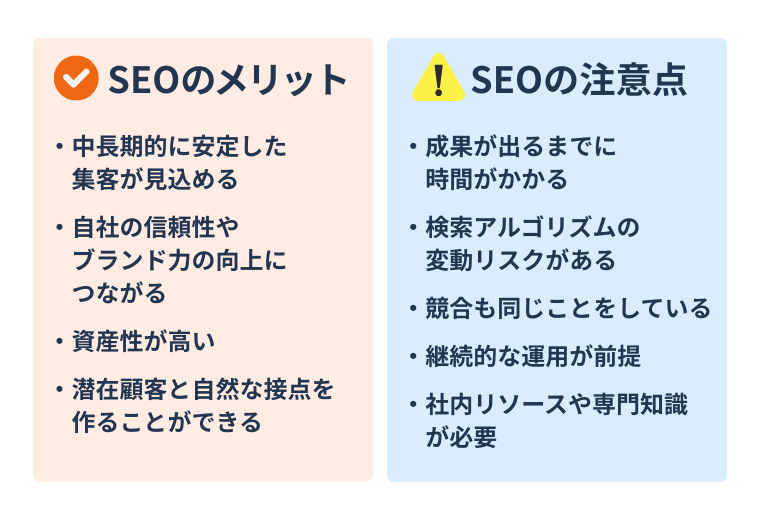

SEOのメリット・デメリット(注意点)

SEOは、ほかの施策と同様に「良い面」だけでなく「気をつけておきたい点」も存在します。

メリットは多くありますが、デメリットは「成果を出すために理解しておきたい特性や注意点」と考えるといいでしょう。

ここでは、SEOのメリットとデメリット(注意点)をそれぞれ整理して解説します。

SEOのメリット

まずはSEOのメリットから見ていきましょう。

中長期的に安定した集客が見込める

SEOは、一度成果が出ると、広告費をかけずに継続的な流入が期待できます。

リスティング広告(検索連動型広告)のように、クリック単価が発生するわけではないため、長期的なコストパフォーマンスにも優れているといえるでしょう。

もちろん検索順位は変動するため、順位状況に応じてコンテンツを改善していく必要はありますが、メンテナンスをしっかり行えば、長く集客の基盤となってくれるはずです。

自社の信頼性やブランド力の向上につながる

検索結果で上位に表示されていると、「信頼できる情報源」として認識されやすくなります。

特に、BtoBや高単価の商材では、検索順位=企業の信頼感と直結することも少なくありません。

また、自社の専門性や知見をコンテンツとして発信することで、業界内での評判にもつながり、結果的にブランド力の向上にも寄与するでしょう。

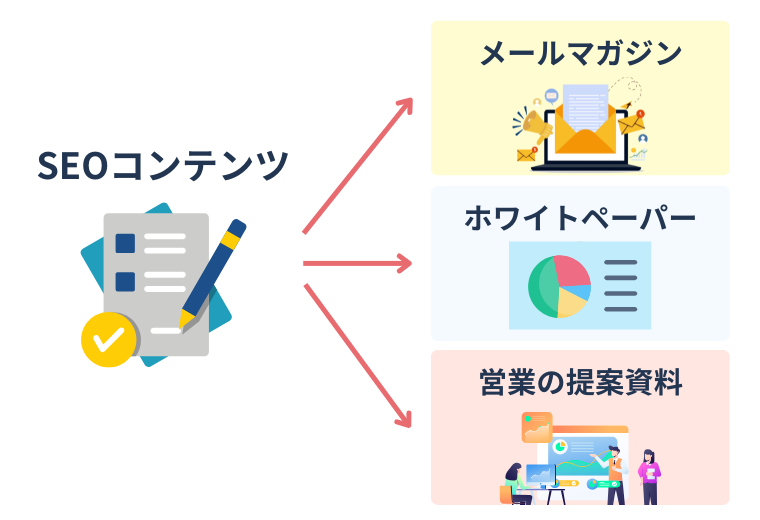

資産性が高い

SEOで作成したコンテンツは、一度作って終わりではなく、長期的に活用できる資産になります。

検索上位に表示されれば、検索流入を生むのはもちろん、定期的な更新によって価値を保ちやすいのも特徴です。

さらに、記事の内容をもとにメールマガジンやホワイトペーパー(※)など、ほかのマーケティング施策に転用できるほか、営業資料の一部に活用することも考えられるでしょう。

※ホワイトペーパー…ある商品やサービス、またはそれに関連するテーマについて、専門的な情報や課題解決策をまとめた資料のこと。BtoB企業のWebマーケティング施策でよく用いられる。

<SEOコンテンツの活用例>

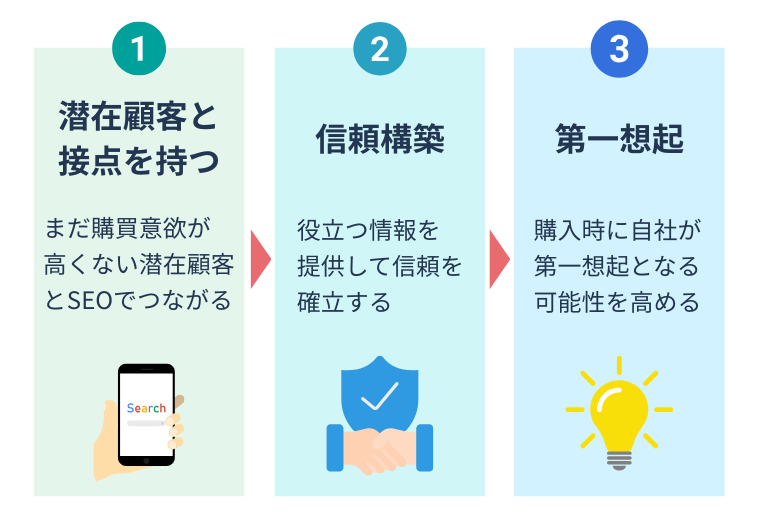

潜在顧客との自然な接点を作ることができる

SEOの強みは、まだ購買意欲が高くない潜在層にもアプローチできる点です。

例えば、「〇〇とは」「〇〇 比較」といったキーワードで検索している段階のユーザーに役立つ情報を提供することで、無理なく接点を作ることができます。

この段階で信頼を得ておくと、その後、商品購入やサービス利用を検討するタイミングがきたときの第一想起となる可能性が高まるでしょう。

<潜在顧客との関係構築イメージ>

SEOのデメリット(注意点)

続いて、SEOに取り組むにあたって頭に入れておきたいことを解説します。

<SEOのデメリット(注意点)>

成果が出るまでに時間がかかる

SEOは中長期的な施策であり、コンテンツを作ってすぐに検索上位に表示されるわけではありません。

検索エンジンに評価されるまでには数週間〜数ヵ月かかることが一般的です。

結果が出てくるまでにタイムラグがあるため、短期的な成果を求める場合は、広告などほかの施策と組み合わせて進めましょう。

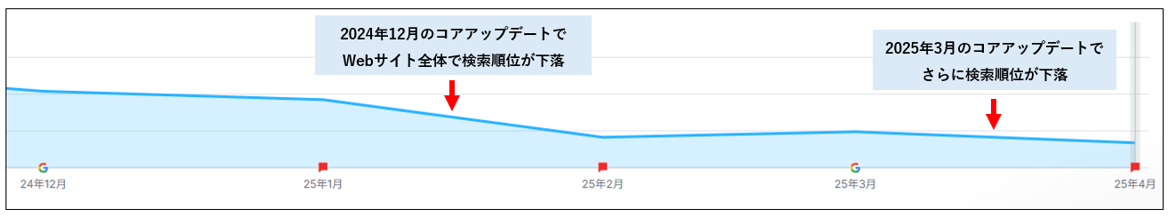

検索アルゴリズムの変動リスクがある

Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとってより良い検索結果を提供するために、日々アルゴリズムを更新しています。

年に2~3回実施されるGoogleコアアップデートは特に変動幅が大きく、このタイミングで順位が大幅に下落し、ビジネスに深刻なダメージが出るケースは少なくありません。

<Googleコアアップデートによる、とあるWebサイトの流入数推移>

Googleコアアップデートは順位を落とすための取り組みではありませんので、これによって順位が上昇するWebサイトももちろんあります。

適切なSEO施策を行っていれば、大きく評価を落とすリスクは低いと考えられますが、変動に備えて定期的に分析・改善を行う体制が求められるでしょう。

詳しくはこの記事をチェック!

競合も同じことをしている

SEOは多くの企業で取り組んでいる施策であるため、同じキーワードを狙って多数の競合がひしめいている状態も珍しくありません。

その中で検索上位になり、ユーザーにクリックされるためには、ユーザー視点で作り込まれた質の高いコンテンツや、独自性のある情報提供が重要です。

ただコンテンツを作るだけでは成果につながらず、戦略的な差別化が求められます。

詳しくはこの記事をチェック!

継続的な運用が前提

SEOは、一度施策を行ったら終わりではなく、検索ニーズ(※)や順位の変動に合わせて、継続的にコンテンツを見直したり追加したりする必要があります。

※検索ニーズ…ユーザーが何かしらのキーワードで検索する際、「何を知りたいか」「何を解決したいか」などの“目的”や“気持ち”のこと。そのキーワードで検索するユーザーのニーズが変化すれば、それに応じて検索結果も変わる。

また、ユーザーからの評価を高めるためにも、訪問者が迷わず必要な情報にたどり着けるよう、サイトの構造や導線を見直すなど、利便性を意識した改善も欠かせません。

継続して取り組める体制づくりが成果を左右するでしょう。

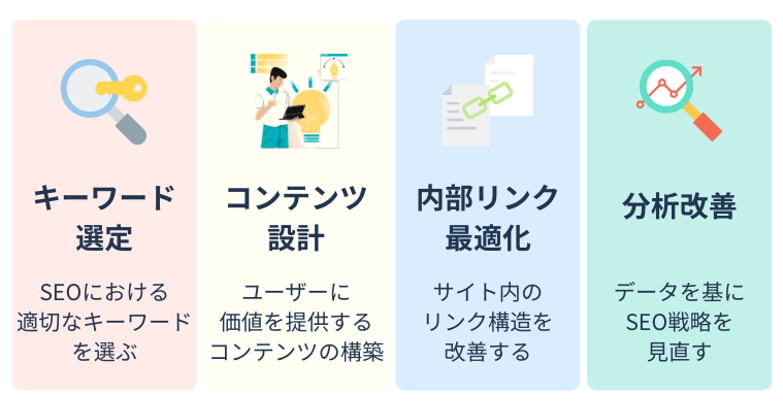

社内リソースや専門知識が必要

SEOには、キーワード選定、コンテンツ設計、内部リンク最適化、分析改善など幅広い知識とスキルが必要です。

<SEOに必要なスキル>

そのため、担当者が片手間で対応するには負荷が大きく、成果を出すにはある程度のリソースと専門性が求められます。

必要に応じて、外部の支援会社や専門家の活用を検討するのも有効です。

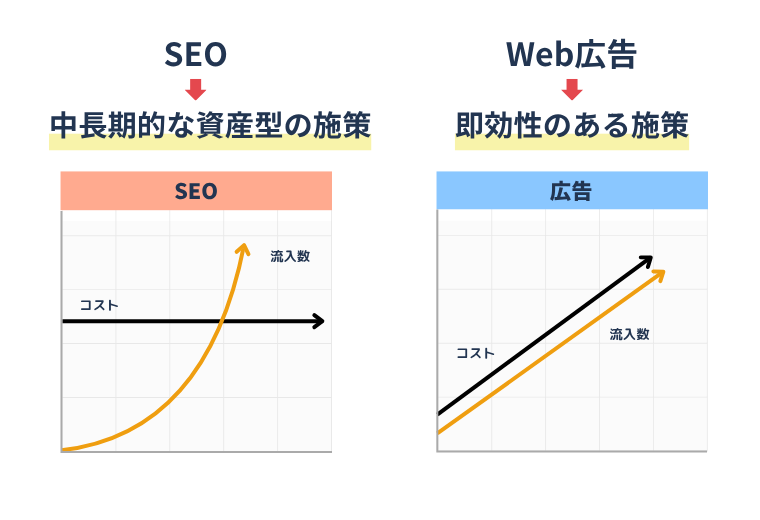

SEOと広告との違い

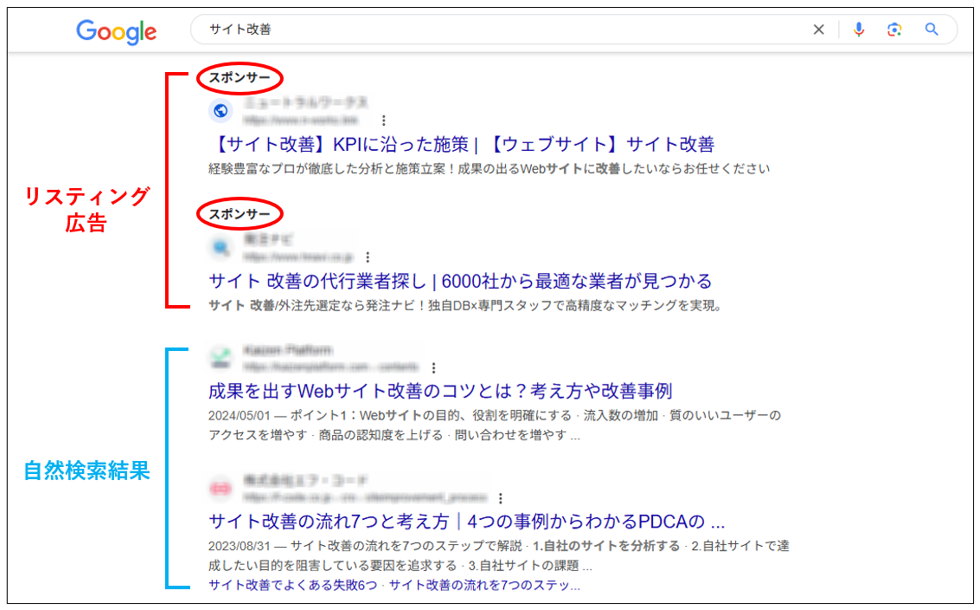

SEOとよく比較されるのが、リスティング広告(検索連動型広告)をはじめとするWeb広告です。

<SEOとリスティング広告枠>

どちらも検索経由で集客できる点は共通していますが、仕組みや効果の出方は大きく異なります。

広告はお金を払えばすぐに検索結果の上部に、「スポンサー」という文言と共に表示され、短期間で流入を得られるのが特徴です。

ただし、クリックされるたびに費用が発生し、出稿をやめれば表示も止まります。

一方、SEOは、成果が出るまでに時間はかかりますが、上位表示されれば継続的な流入が期待でき、クリックごとの費用もかかりません。

つまり、SEOは「中長期的な資産型の施策」、広告は「即効性のある施策」といえます。

マーケティング戦略としては、両者の特徴を理解し、目的や期間に応じて使い分けることが重要です。

<SEOと広告の違い>

| 項目 | SEO | Web広告 |

|---|---|---|

| 表示位置 | 自然検索の結果として表示 | 検索結果の上部など、広告枠に表示 |

| 費用 | クリックされても費用は発生しない | クリックごとに課金される |

| 即効性 | 成果が出るまでに時間がかかる | 配信開始直後から流入が見込める |

| 持続性 | 上位表示されると継続的に流入が見込める | 出稿を止めると表示も止まる |

| 資産性 | コンテンツが資産として蓄積される | 出稿が終われば基本的に残らない |

| 主な活用シーン | 中長期的な集客・ブランディング | キャンペーンや新商品の短期訴求 |

まずはSEOの正しい理解から始めよう

SEOは「検索順位を上げるテクニック」ではなく、ユーザーと接点を作り、ビジネス成果につなげるための重要な集客施策です。

すぐに結果が出るものではありませんが、正しく取り組めば中長期的に大きな価値を生み出すことができます。

まずは本記事で解説したSEOの本質を踏まえた上で、具体的な取り組みに進めていきましょう。

次の記事

検索エンジンの仕組み――検索順位が決定する流れや指標を解説

SEOにお困りの方へ

本資料はSEOに必要な基本的な知識を理解し、最適な結果を得るために役立つ方法を詳細に説明しています。SEOに関連する問題に直面している方は、無料の相談サービスを利用することで、解決策を見つけることができます。ぜひ、今すぐお申し込みください!