コンテンツSEOは、自社で制作した記事などを検索結果の上位に表示させるために最適化する手法です。

しかし、具体的にどのように進めたらいいか、どのようなビジネス上の効果があるのかといった疑問を抱く方もいるかもしれません。

この記事では、コンテンツSEOの基本的な概要から、成功に導くための具体的なステップ、制作の注意点まで詳しく解説します。

なお、ナイルはSEOをはじめとしたWebマーケティングのコンサルティング会社として、これまで2,000社以上を支援してきました。

コンテンツSEOにまつわる無料相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

集客やCVに貢献するSEO記事をプロが制作します!

経験豊富なナイルの編集者と専門ライターが、流入やコンバージョンを獲得する記事を作成いたします。納品前にナイルが3度チェックするので、手直しや修正の手間を取らせません。資料では制作フローや事例・実績、料金を紹介しています!もし具体的な悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!

この記事のまとめ

- コンテンツSEOとは、Googleなどの検索エンジンからの評価を上げ、集客力を高める手法

- 検索エンジンのコアアルゴリズムアップデート情報は定期的に把握し、施策に活かす

- コンテンツSEOは地道に取り組む必要があると、関係者間で認識を共有する

目次

コンテンツSEOとは?

コンテンツSEOとは、質の高いコンテンツを発信し続けることでGoogleなどの検索エンジンからの評価を上げ、集客力を高める手法です。

自社の商品・サービスに関連したキーワードをもとに高品質なコンテンツを作成すれば、検索結果で上位表示できる可能性が高まり、自然検索流入の増加につながります。

なお、質の高いコンテンツを発信するには、検索ユーザーが興味を持っている話題を提供したり、困っていることがしっかり解決できたりするような内容にすることが重要です。

知りたい情報を求めてWebサイトを訪れたユーザーとの接点を作り、関係を構築していくコンテンツSEOは、デジタルマーケティングの代表的な手法もといえます。

コンテンツSEOによって流入が増えれば、ユーザーをキャンペーンへの参加やメールマガジンの登録などに誘導し、顕在顧客へと育成することもできるでしょう。

コンテンツSEOを重視すべき理由

ユーザーの検索ニーズが多様化している現在、コンテンツSEOはより重要となっています。

ユーザーの関心や困り事が多様化すると、おのずと使用されるキーワードも細分化していくため、商品ページやサービスページのみでは、細かなキーワードへの対策を十分に行えないこともあります。

しかし、コラムなどそれ以外のコンテンツを用いれば、ユーザーの細かいニーズに応えた情報を盛り込むことが可能です。

コラムやホワイトペーパーなどのコンテンツでユーザーのニーズに応えた情報を提供すれば、最終的に商品ページやサービスページにユーザーを導くことができるでしょう。

\SEOの基礎から学び直したい方へ!/

コンテンツSEOで対策できるキーワード

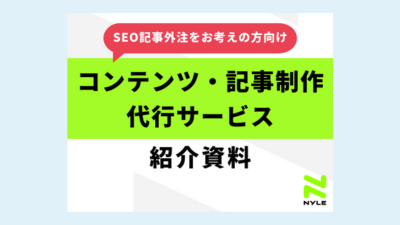

ユーザーが検索するキーワードには、「情報収集型」「案内型」「取引型」の3種類があると考えられています。

そのうち、コンテンツSEOで対策できるキーワードは、「情報収集型」のキーワードです。

3種類それぞれのキーワードにおける「ユーザーの意図」「キーワード例」「対策できるページ」はどのようなものなのか、下表で見ていきましょう。

Googleなどの検索エンジンで多く検索されている情報収集型のキーワードには、特定の事項の概要を知りたい場合に使われる「◯◯とは」のほか、方法について知りたい場合に使われる「◯◯ やり方」などがあります。

こうしたキーワードに対し、Webサイトのトップページや商品一覧ページが上位表示されることはほぼありません。

しかし、コラムなどのコンテンツであれば、これらのキーワードへの対策が可能。

例えば、「新NISAとは」というキーワードであれば、新NISAの制度内容や始め方について解説するコンテンツを発信するといった対策ができます。

コンテンツSEOを実施するステップ

コンテンツは、いきなり作り始めるのではなく、ターゲットや対策したいキーワードを決め、ある程度Webサイトの全体像を設計した上でスタートします。

コンテンツSEOは下記のステップで進めていきましょう。

<コンテンツSEOを実施するステップ>

1 ペルソナを設定する

コンテンツSEOは、まずメッセージを届けたい相手を明確にする必要があります。

ターゲットを明確にする上でキーとなるのが、ペルソナの設定です。

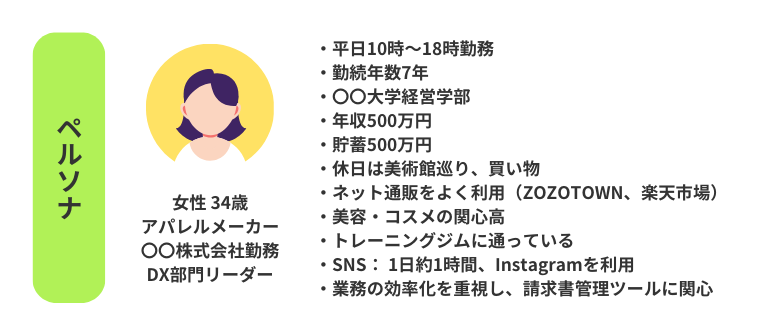

ペルソナとは「理想的な顧客像」を意味するマーケティング用語であり、設定する際は、氏名、年齢、性別、収入、家族構成、価値観、ライフスタイルなどを細かく検討します。

<ペルソナの例>

上記は、商品訴求のコンテンツを制作する際に活用する、ペルソナの例です。

訴求する商品は、自社商品である請求書管理ツールという設定にしています。

このようにペルソナを具体的に設定すると、効果的なキーワードが見つけやすくなることがわかります。

顧客層が幅広い場合は、ペルソナはひとつでなく複数設定しましょう。

なお、自社の商材を利用する顧客層が絞られている場合は、商材に合わせてペルソナを設定すると効率的です。

<参考記事>

集客効果のあるペルソナの作り方

ペルソナ設定シートは、下記のダウンロードフォームで無料配布もしていますので、ご活用ください。

2 カスタマージャーニーマップを作成する

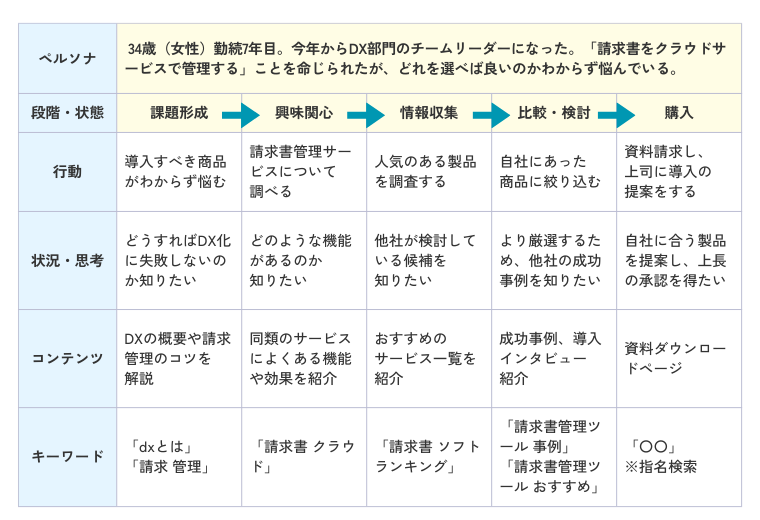

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを知り、購入意欲を持ち、実際に購入&継続利用するようになるまでの一連の体験のことです。

この一連の流れを可視化したものを「カスタマージャーニーマップ」と呼びます。

カスタマージャーニーが実際にどれくらいの期間になるかは、設定するゴールによって異なります。

例えば、BtoBで「請求書管理ツール」を販売する場合、顧客である法人は複数の社内承認プロセスを経て購入を決定するため、カスタマージャーニーの期間が1年間に及ぶこともあるかもしれません。

一方、一般消費者向けに日用品などを販売する場合は、高価格ではなく、消費者自身が一人で購入を決断する傾向にあるため、カスタマージャーニーの期間は短くなるでしょう。

<「請求書管理ツール」のカスタマージャーニーマップ例>

コンテンツSEOを効果的に行う際は、「カスタマージャーニーのどの段階の顧客に対してコンテンツを発信したいのか」を強く意識することが大切です。

また、カスタマージャーニーのどの段階にいるユーザーに、どのような訴求をするべきか決めていきましょう。

カスタマージャーニーマップについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

<参考記事>

カスタマージャーニーマップとは?3つのメリットや効果的な作り方を紹介

3 対策キーワードを決める

コンテンツSEOでは、カスタマージャーニーにおける各段階でキーワード対策を行います。

例えば、「課題形成」の段階では、「DXとは」「請求 管理」などのキーワードでコンテンツを制作。

顧客の課題を解決すると同時に、自社商材の認知拡大を図ります。

また、「比較・検討」の段階では、「請求書管理ツール 事例」「請求書管理ツール おすすめ」といったキーワードでコンテンツを作り、自社商材をアピールして購入を促します。

対策キーワードの選定は、ペルソナにリーチする上で重要なステップです。

下記のように慎重に決めていきましょう。

<対策キーワードの決め方>

候補を広げる

対策キーワードを決めるには、まずはキーワードの「候補を広げる」ことが大切です。

自社の商品・サービスに関連するキーワードを軸に、サジェストキーワードを抽出してください。

サジェストキーワードは「ラッコキーワード」などで確認ができます。

その際、サジェストキーワードの抽出と共に、競合が対策しているキーワードの調査も行いましょう。

それによって、自社がまだカバーしていないキーワードや、競合が力を入れているキーワードを把握できます。

キーワード調査を行うには、「キーワードプランナー」「Ahrefs(エイチレフス)」などのツールが有効です。

「キーワードプランナー」を使うときはまず、Google広告の「ログイン」または「ソリューション」の「キーワードプランナーに移動」を選択しましょう。

SEO分析ツールの「Ahrefs(エイチレフス)」は、自サイトの分析だけではなく、競合サイトの被リンクなども分析できるツールです。

各ツールの使い方は、下記の記事でご覧いただけます。

<参考記事>

検索ボリュームはどう調べる?調査ツールやキーワード選定方法を解説

優先順位を決める

続いて、候補となったキーワードをカテゴリーごとに分類し、対策の優先順位を決めてください。

コンバージョン率(CVR)を高めやすいキーワードや、検索順位が上がりやすいロングテールキーワードは、優先順位を上げることをおすすめします。

これらは特定のニーズに合致するペルソナをターゲットにしやすく、成果を見込みやすいと考えられます。

また、企業特有のブランドやサービスがある場合、そのキーワードでコンテンツを作るのもおすすめ。

競合がほぼ存在しないコンテンツは、Webサイトの集客において重要な役割を果たします。

4 対策キーワードの検索意図を考える

キーワードの検索意図を正確に理解していないと、ユーザーが求めている情報を提供できず、満足度を高められません。

キーワードの検索意図を理解するには、検索結果の1ページ目に表示されている上位10ページ程を確認し、「ユーザーは何を求めているか」を推測する方法があります。

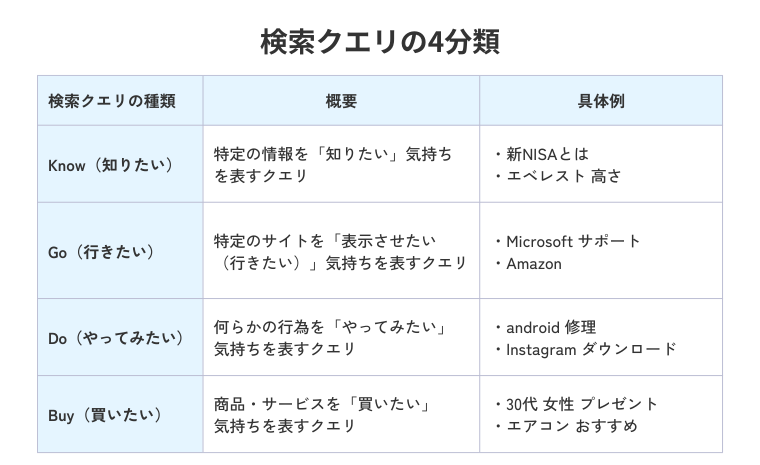

その際は、検索クエリ(ユーザーが検索したワード)を次のように4分類してキーワードを整理していきましょう。

これらのクエリタイプでキーワードを整理すると、各クエリに対して適切なコンテンツを制作しやすくなります。

また、キーワードに隠れている「潜在ニーズ」も考えてみましょう。

例えば、「請求書 クラウドサービス おすすめ」というキーワードの場合、「請求書を管理できるクラウドサービスを知りたい」などが、顕在ニーズとして存在することがわかります。

しかし、このキーワードには、「クラウドサービスの“選び方”を知りたい」といった潜在ニーズがあるかもしれません。

コンテンツSEOは、幅広いニーズに的確に応えられるようにすることが重要です。

なお、検索クエリの分類とそれぞれの検索意図についは、下記の記事でもご覧いただけます。

<参考記事>

検索クエリとは?クエリの分類とそれぞれの検索意図について

5 構成案を作成する

構成案を作成する際で大切なのは、オリジナルな見解などの一次情報です。

独自性のある情報をコンテンツに取り入れると、読者に付加価値を提供でき、ほかの記事との差別化も図ることができます。

そうすることで、SEOの競争力が高まると同時に、読者からの信頼や興味も獲得できるようになるでしょう。

<一次情報の例>

- 記事テーマにまつわるユーザーへのアンケート結果

- インタビュー・事例紹介

- みずから検証したレポート

ユーザーが検索エンジンを利用する主な目的は、疑問点を解決することです。

そのため、構成案を作成する際は、ユーザーの顕在ニーズに応える内容から始め、次に潜在ニーズに対応する情報も提供するようにします。

例えば、「請求書管理ツール」をテーマにした記事構成では、初めに請求書管理ツールの基本的な機能や選定方法を紹介し、記事の後半には効率的に請求書管理を行うヒントや事例などを加えるといった展開が考えられます。

記事構成の作り方についてはこちらのYouTubeでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

6 執筆する

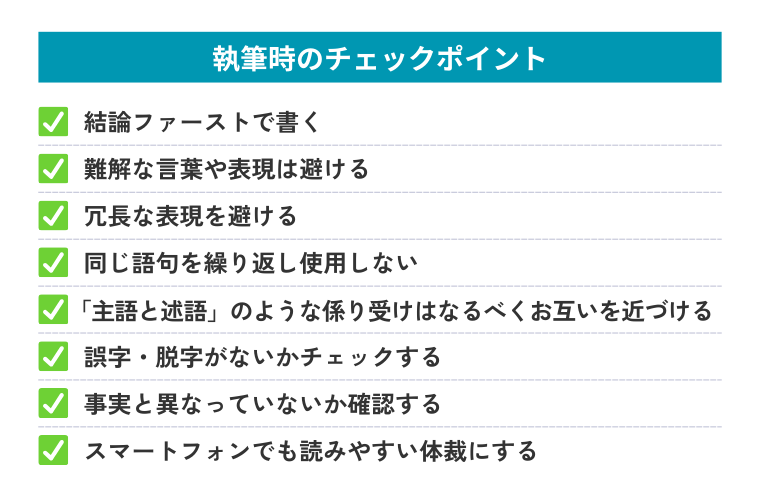

執筆を行う際は、見出しごとに必要な情報をリサーチし、読者にわかりやすい内容にすることを心掛けましょう。

文章を書く際は、次のポイントを意識すると読みやすい原稿となります。

読者の理解を助けるために、具体例や図解などを記事内に入れることも有効です。

また、校正担当者がいる場合は、原稿内容へのフィードバックを受けます。

修正が終わり、内容に問題がなければ、記事を公開します。

7 効果検証・リライトをする

最後は、コンテンツのパフォーマンスを評価し、必要に応じてSEOの改善策を実施します。

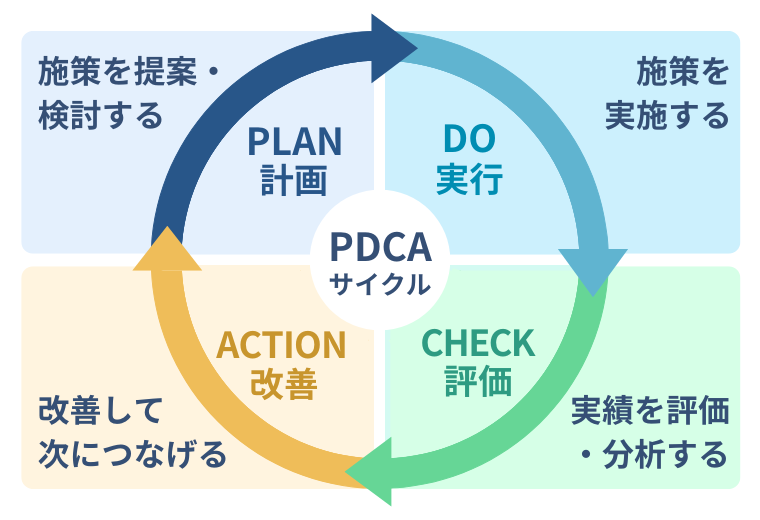

効果検証とリライトを行う際は、下図のようなPDCAサイクルを意識すると完成度がより高くなるでしょう。

記事を公開後、1ヵ月ほど経過したら、下記の方法で効果測定をします。

<記事の効果検証の例>

- GA4やGoogle Search Consoleでアクセス数や滞在時間、検索クエリなどを確認する

- 検索順位計測ツールを使って、記事の順位が時間の経過とともにどう変化しているかをチェックする

もし、検索順位が下がってしまった場合は、リライトも検討しましょう。

特にコンバージョンに貢献している記事であれば、優先的に取り掛かることをおすすめします。

その際は、自社の記事と、さらに上位の競合記事とを照らし合わせて、足りない要素やユーザーにとって有益な独自情報があれば追記するなどしましょう。

なお、記事の内容を網羅的にすることは、リライトにおいて必ずしも有効な解決策とはいえません。

あくまでもユーザーの検索意図に沿ったものであることを前提に、足りない情報を追加したり、内容の質や読みやすさなどを見直したりしましょう。

リライトに効果的な施策については、こちらのYouTubeでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

SEOに効果的なコンテンツを制作するためのポイント

SEOに有効な施策は変化し続けています。

ここでは、今のSEOコンテンツにおいて押さえるべきポイントを紹介します。

<SEOに効果的なコンテンツ制作のポイント>

E-E-A-Tを踏まえたコンテンツを制作する

コンテンツのSEOにおいては、E-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)を意識することが重要です。

例えば下記のポイントを押さえて、E-E-A-Tを高めましょう。

<E-E-A-Tを高めるコンテンツのポイント>

- 外部に公開されていない、独自のソースを活用する(専門性)

- 商品の開発秘話を発信する(経験・専門性)

- 専門家への取材や記事の監修:専門家の力を借りる(権威性)

- 運営者や執筆者の情報を明記する(信頼性)

- 信頼性の高い公的機関や専門サイトからの情報を引用し、情報源へのリンクを設置する(信頼性)

ほかにも運営者情報や執筆者情報、情報の引用元なども明記すると、信頼性が担保されやすくなります。

E-E-A-Tの詳細については、下記の記事とYouTubeでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

<参考記事>

【徹底解説】E-E-A-Tとは?SEOにおけるGoogleの評価基準やその対策を紹介

参考:品質評価ガイドラインの最新情報:E-A-TにExperience のEを追加--Google検索セントラル ブログ

図解や画像を入れることで、内容をわかりやすくする

コンテンツに画像や図解が入っていると、検索順位に好影響を与えます。

ユーザーが画像や図解をクリックしたり、じっくり見たりすると、おのずとWebサイトへの滞在時間は長くなるはず。

検索エンジンは、そういったユーザー行動を促すページを高く評価すると考えられます。

なお、Googleは、掲載する図解や画像に対して「わかりやすいファイル名、タイトル、代替テキスト(画像内容について説明するテキスト)を使用してください」とアナウンスしています。

参考:Google画像検索SEOベストプラクティス--Google検索セントラル ブログ

コンテンツに画像を表示する際のポイントは、下記のとおりです。

<コンテンツに画像を表示する際のポイント>

- コンテンツの内容に関連した図解や画像を使用する

- 関連したテキストのそばに配置する

- スマートフォンなどさまざまなデバイスでの表示を最適にする

- 図解や画像の適切な説明を設定する(alt属性)

alt属性の設定方法については、下記の記事でご覧いただけます。

<参考記事>

alt属性とは?基礎知識や設定方法をわかりやすく解説

内部リンクを設置してクロールされやすくする

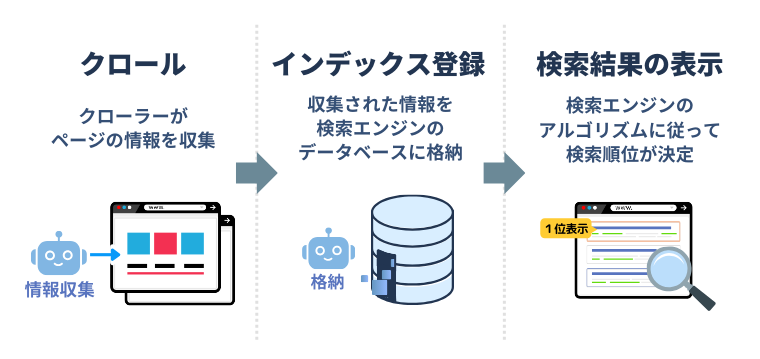

検索エンジンは、Webサイト内のコンテンツをクロールして情報を集め、インデックスに登録して検索結果を表示しています。

<検索順位が決定するまでの流れ>

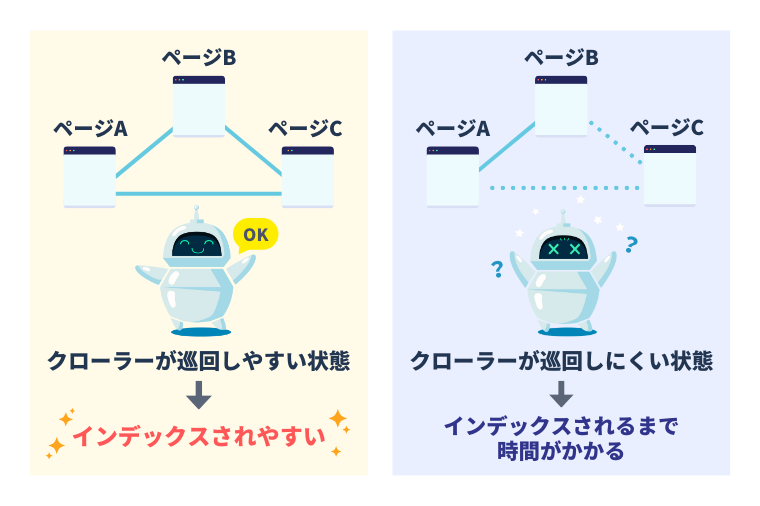

そのため、Webサイト内のコンテンツ同士をつなぐ「内部リンク」を設置すると、検索エンジンが効率的にWebサイト内をクロールしやすくなります。

<クローラーが巡回しやすい状態と、しにくい状態>

<参考記事>

内部リンクとは?SEO効果を得るための内部リンク最適化について

既存コンテンツをブラッシュアップする

コンテンツは「作ったら終わり」にせず、定期的に見直すこともSEOの観点では重要となります。

リライトはコンテンツをブラッシュアップする方法のひとつですが、闇雲に書き直すのではなく、検索エンジンに評価される事柄を踏まえて取り組みましょう。

既存コンテンツのリライトを行うときは、下記のような項目を確認してください。

<コンテンツをリライトする際の確認項目>

- ユーザーの検索意図、求めている情報

- 情報の新しさ

- 読みやすさ

また、リライトを行う際は、下記のような注意点も押さえておきましょう。

<リライトする際の注意点>

- 狙っているキーワードが正しいか、Google Search Consoleで確認する

- 文字数や網羅性ばかりを気にしない

- キーワードを文章内に詰め込まない

<参考記事>

【改善事例つき】SEOのリライトとは?やり方と検索順位を上げるコツを解説

SEOコンテンツを制作する上での注意点

コンテンツを制作する上での注意点は、下記のとおりです。

<コンテンツ制作における注意点>

リソース不足に陥りやすい

SEOコンテンツの制作は、企画から執筆、入稿まで、多くの工程が存在します。

また、コンテンツの順位変動の確認や、サイトの分析も行わなければならないため、相応のリソースが必要です。

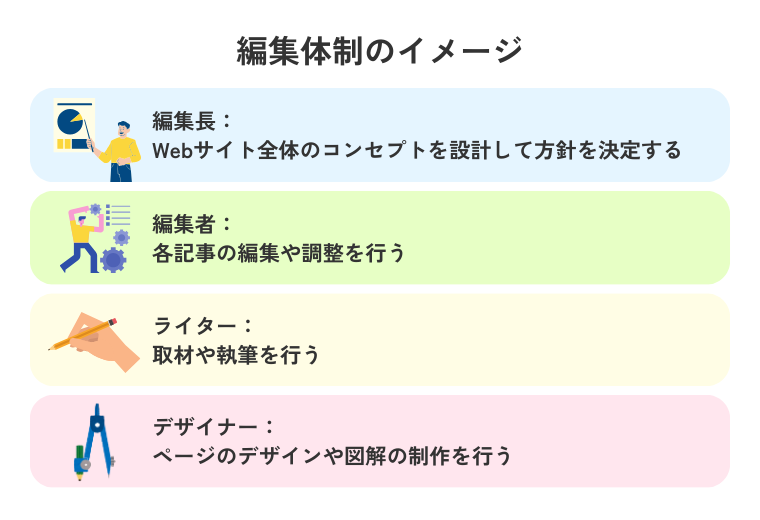

そのため、複数のメンバーでチームを結成し、工程を分業制にするといった対応が求められます。

例えば、オウンドメディアのコンテンツ制作の場合、サイト全体のコンセプトを設計して方針を決定する「編集長」、各記事の編集や調整を行う「編集者」、取材や執筆を行う「ライター」など、作業が分担されている状態が理想的です。

記事内容の正確性に不安を覚える際は、経験豊富な校正者を確保するとより安心でしょう。

制作者のスキル(編集力)が不足している

コンテンツ制作を担当するメンバーのスキルが不足していると、検索エンジンから評価される質の高いコンテンツを作ることは難しいでしょう。

コンテンツ制作の全工程を内製化する際は、相応の実務経験が求められます。

そこにはSEOの知識も含まれると捉えてください。

スキルに不足を感じる際は、業務を外部に依頼することも検討しましょう。

社内にコンテンツSEOに関するノウハウがある場合とそうでない場合、それぞれに合った制作体制を構築することをおすすめします。

成果が出る前にコンテンツを変更してしまう

コンテンツSEOの施策を初めてすぐに、検索ボリュームの大きい「ビッグキーワード」で検索順位1位を獲得したり、コンバージョンにつなげたりすることは困難です。

コンテンツSEOをスタートしても、すぐには目に見える成果は表れません。

Google検索セントラル ブログでは、SEOコンテンツが評価されるようになるまで、通常は4ヵ月から1年かかるといわれています(※)。

また、ドメインの信頼性や対策キーワードの難度などによって、順位獲得のペースは変動しますので、思ったような順位がつかないからといって、すぐにコンテンツの内容を変更しないようにしましょう。

※参考:SEO業者の利用を検討する--Google 検索セントラル ブログ

コンテンツSEOの成功事例

各社はどのような点に着目して、コンテンツSEOを推進しているのでしょうか。

コンテンツSEOに求められるアプローチを成功事例から見ていきます。

<コンテンツSEOの成功事例>

コンテンツSEO強化で検索流入が前年比大幅増へ|三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社は、国内の損害保険事業で高いシェアを誇る保険会社です。

同社は2022年1月よりコンテンツSEO戦略を開始。

約1年後には、制作したSEO記事の約7割が検索結果のトップ10にランクインするという成果を生んでいます。

なお、検索流入は前年比で716%アップし、ドライブレコーダー付きの自動車保険「見守るクルマの保険」などのサービスページ、資料請求ページ、問い合わせページへの送客数は月200件に達しました。

同社は検索上位表示獲得が困難とされる検索ボリュームが大きいキーワードの中から、狙うべきキーワードを精査してピックアップ。

高い目標を据えて、その中から確実性の高いキーワードを選んでいくコンテンツSEOを推進しました。

結果、検索エンジン経由のトラフィックを順調に増やしています。

この事例は、適切なキーワード選定と、質の高いコンテンツ制作を組み合わせることによって、成果を挙げた好例といえるでしょう。

本事例の詳細は、下記の記事でご覧いただけます。

ローンチから2年で月間100万SS!オウンドメディア立ち上げ設計〜コンテンツ支援事例|株式会社トライアルカンパニー

株式会社トライアルカンパニーは、福岡を拠点に、食品から日用品、生活家電、カー用品まで幅広い商品を取り扱う小売企業です。

同社は、2021年1月頃よりオウンドメディアを立ち上げてコンテンツSEOに着手し、約2年後にはWebサイトが100万セッションを獲得しました。

また、コンテンツSEO開始以降、新規の記事作成に加えて既存記事のリライトも同時並行で実施。

サイト全体の鮮度を保ちながら、新しい記事でSEOによる成果を出していきました。

中でもキーとなったのは、コンテンツSEOにおける「勝ちパターン」を発見し、増やしていったことです。

例えば、「数の子の塩抜き」という検索ボリュームの大きなトピックの記事を作成したところ、公開からわずか数日の内に検索経由で約17万クリックを達成。

「数の子の塩抜き」をテーマに制作したコンテンツは、ターゲットである30〜40代の仕事や家事、子育てで忙しい女性の興味・関心によくマッチしていたことが見て取れます。

本事例の詳細は、下記の記事でご覧いただけます。

潜在層に訴える記事で流入増!オウンドメディアのコンテンツ支援事例|三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコス株式会社は、「決済」に関するさまざまなサービスを提供している、三菱UFJフィナンシャル・グループの企業です。

2019年にオウンドメディア「mycard」を立ち上げた当初は、コンテンツマーケティングの経験も少なく、オーガニック流入の増加が同社の最大の課題でした。

そこでコンテンツSEOに取り組んだところ、2023年には流入数が前年比で140%以上に成長。

この成功要因は、キーワードの選定を「ターゲット」「お金まわり」の2つの軸で考え、20~30代の人をターゲットに、確定申告や源泉徴収といった話題を取り上げていったことにあります。

例えば、「源泉徴収票の見方」や「国民健康保険料の計算方法」といった難解な内容を、若年層でも理解しやすいよう平易に解説した記事を制作していきました。

また、「mycard」がカバーできる領域を探るために、新規記事の5本に1本の割合で「チャレンジ枠」のキーワードを採用。

チャレンジ枠とは、ターゲットのニーズに近く、なおかつお金というテーマからも離れ過ぎないキーワードのことで、「推し貯金」「デート代の割り勘」といったキーワードで記事を制作しました。

この事例も企業ごとの課題事情をコンテンツSEOに落とし込み、大きな成果を生んだ好例といえます。

本事例の詳細は、下記の記事でご覧いただけます。

コンテンツSEOを制する者はメディア運営を制す

コンテンツSEOは、「ひたすら記事コンテンツを増やして流入増加を目指す施策」ではありません。

コンテンツを量産しても、Webサイトのゴール設定やキーワード設計が明確でなければ、制作コストが膨らむばかりで、十分な成果は期待できないでしょう。

しかし、Webサイトの目的・ユーザー像・キーワード方針を明確にして取り組めば、安定した集客につながるなど、メディア運営にさまざまな効果をもたらすはずです。

ナイルでは、コンテンツSEOの戦略設計からコンテンツ制作、効果検証、改善提案までを一気通貫でサポートするコンサルティングサービスおよびコンテンツ制作のプランをご用意しています。

コンテンツSEOの戦略が立てられない、記事を制作するリソースがないなどのお悩みがありましたら、お気軽にナイルへご相談ください。

SEOコンテンツやオウンドメディアの記事をプロが制作します!

経験豊富なナイルの編集者と専門ライターが高品質コンテンツを提供いたします。納品前にナイルが3度チェックするので、手直しや修正の手間を取らせません。資料では制作フローや事例・実績、料金を紹介しています!もし具体的な悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!

関連記事