Googleの「検索品質評価ガイドライン」で定義されている、Webページの評価基準のひとつが「E-E-A-T」です。SEOに取り組んでいる方であれば一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

ここでは、E-E-A-Tの意味やコンテンツ制作における重要性、E-E-A-Tを高めるために押さえておくべきポイントなどについて解説します。

なお、ナイルではE-E-A-Tを満たしたコンテンツの制作をご支援しています。

SEOコンテンツの品質や、制作にあたってのリソース不足にお悩みの方は、無料相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

集客やCVに貢献するSEO記事をプロが制作します!

経験豊富なナイルの編集者と専門ライターが、流入やコンバージョンを獲得する記事を作成いたします。納品前にナイルが3度チェックするので、手直しや修正の手間を取らせません。資料では制作フローや事例・実績、料金を紹介しています!もし具体的な悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!

E-E-A-Tとは

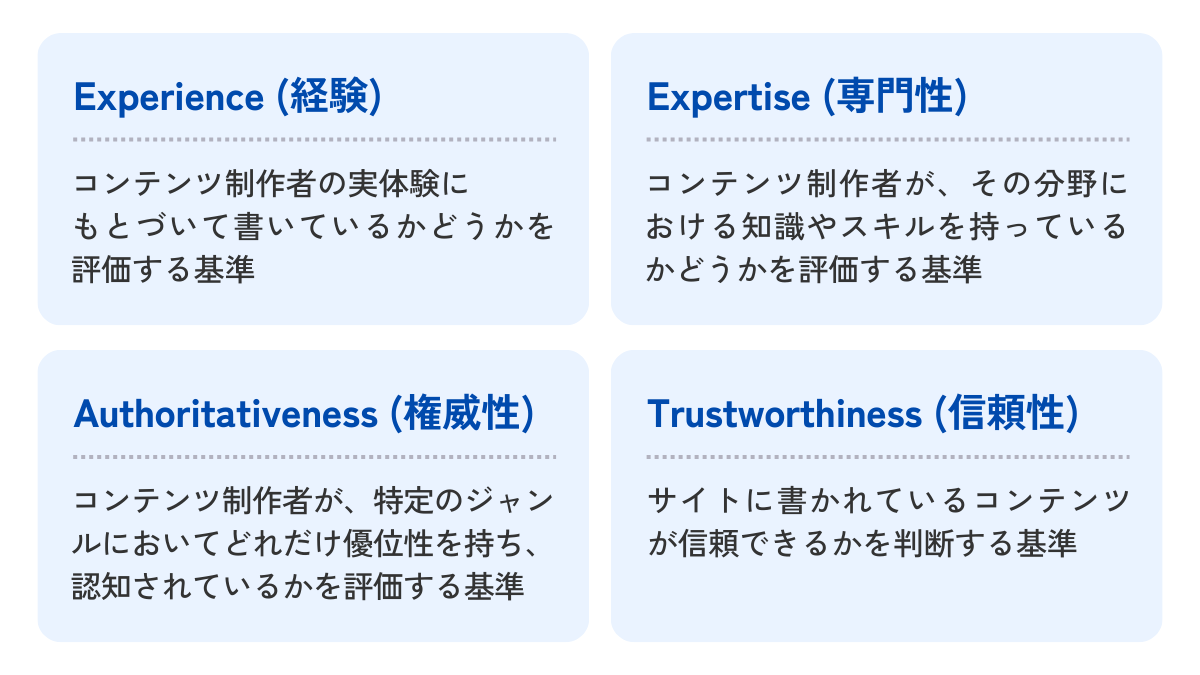

E-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」という4つの言葉の頭文字を取った言葉で、SEOにおいて情報の信頼性を判断する際の重要な評価基準になっています。

元々は「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」から成るE-A-Tとされていましたが、2022年に「Experience(経験)」が加わり、E-E-A-Tにアップデートされました。

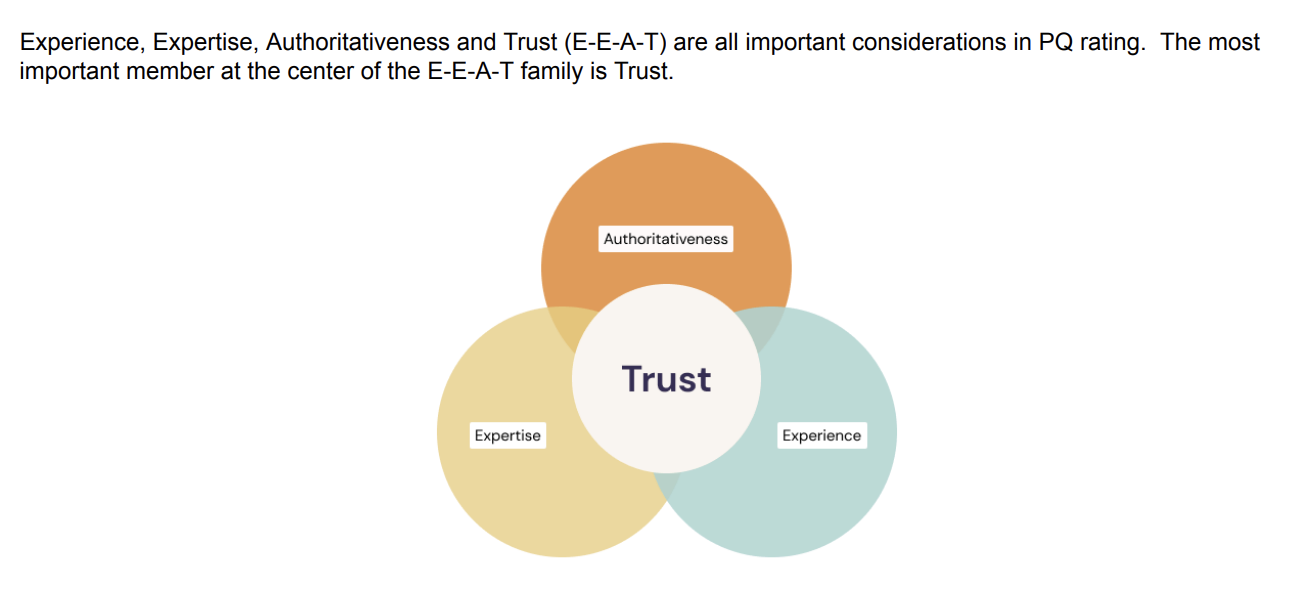

特に、Googleの強調している要素は「Trustworthiness(信頼性)」。

そのコンテンツに盛り込まれている情報が正確、安全で、信頼できるかどうかを評価する指標です。

Googleの公式サイトには、E-E-A-Tについて次のように書かれています。

経験、専門知識、権威、信頼(E-E-A-T)は、すべてPQ評価(ページ品質評価)における重要な考慮事項である。E-E-A-Tの中心で最も重要な要素は「信頼」である。引用:Google検索品質評価ガイドライン

では、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」のそれぞれが何を表しているかを見ていきましょう。

Experience(経験)

Experience(経験)は、コンテンツ制作者がそのトピックについての実体験や経験をどの程度持っているかを評価する基準です。

実際に商品やサービスを体験した人のオリジナルな体験談は、公式サイトや一般的なネット上の情報では得られない独自の価値となります。

Expertise(専門性)

Expertise(専門性)は、コンテンツ制作者がその分野において必要な知識やスキルを持っているかを評価する基準です。

専門性が重視されるジャンルのウェブサイトを運営する際には、その道のスペシャリストが制作に携わっていることを示し、正確で信頼できる情報を盛り込みましょう。

Authoritativeness(権威性)

Authoritativeness(権威性)は、コンテンツ制作者が特定のジャンルにおいて、どれだけ信頼できる情報源として認知されているかを評価する基準です。

これは主に「他者からの評価」が求められるものになるため、自力で評価を高められるほかの項目よりも、クリアする難易度は高いといえるでしょう。

「経験」「専門性」を高めるコンテンツを地道に公開し続け、ほかの大手サイトやユーザーから自社について言及してもらうことで高められていきます。

Trustworthiness(信頼性)

Trustworthiness(信頼性)は、E-E-A-Tにおいて最も重要視される項目です。

ここまで紹介した「経験」「専門性」「権威性」の3つによって支えられる概念で、Webサイトに書かれているコンテンツが信頼できるものかどうかを判断する基準となっています。

SEOを成功させるために重要なポイントとなりますので、ユーザーから信頼を得るためにどうするのが良いかを常に意識しましょう。

E-E-A-Tが重要となる理由

一説によると、2024年現在、世界には20億近いWebサイトが存在し、300~500億ものWebページがGoogleにインデックスされているといわれています(※)。

最近では生成AIが登場し、コンテンツ制作がこれまでよりも容易になったため、その数はさらに増えることになるのは想像に難くありません。

そのように膨大な情報がWeb上にあふれている今、GoogleがE-E-A-Tを評価基準として大切にしている理由を具体的に解説します。

※参考:CURATE LABS「How Many Websites Are Ther In The World (2024)

<E-E-A-Tが重要な理由>

情報の正確性を判断するのが難しくなっているから

ユーザーが検索エンジンを利用するにあたって、最も重要なのは情報の正確性といえますが、先述のとおりWeb上には膨大な情報が存在するうえ、どのページも一様に同じ情報を伝えているわけではありません。

そのため、一体どれが本当に信頼できるものなのかを判断するのが難しくなっています。

それはユーザーだけでなく検索エンジン側も同じ。

そこで、情報の正確性を図る指標として、信頼を中心としたE-E-A-Tが重要となっているのです。

医療やお金など重要な情報は検索エンジンが多く使われるから

YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、医療やお金といった人の生活や人生に大きな影響を与える分野の情報は、検索エンジンで調べることが一般的になっています。

そのため、E-E-A-Tの評価基準はほかの分野以上に厳しくなっており、決して誤った情報が検索結果に表示されないように細心の注意が払われているのです。

例えば、医療系のコンテンツであれば、厚生労働省をはじめとする公的機関やクリニックなど医療機関のドメイン、金融系のコンテンツであれば銀行や証券会社のドメインといった、エビデンスのない情報を与えるリスクがないと考えられる情報元のコンテンツが、検索結果において優遇されます。

<参考記事>

【わかりやすく解説】YMYLとは?対象ジャンルや成功事例を紹介

E-E-A-Tを高めるためのSEO施策

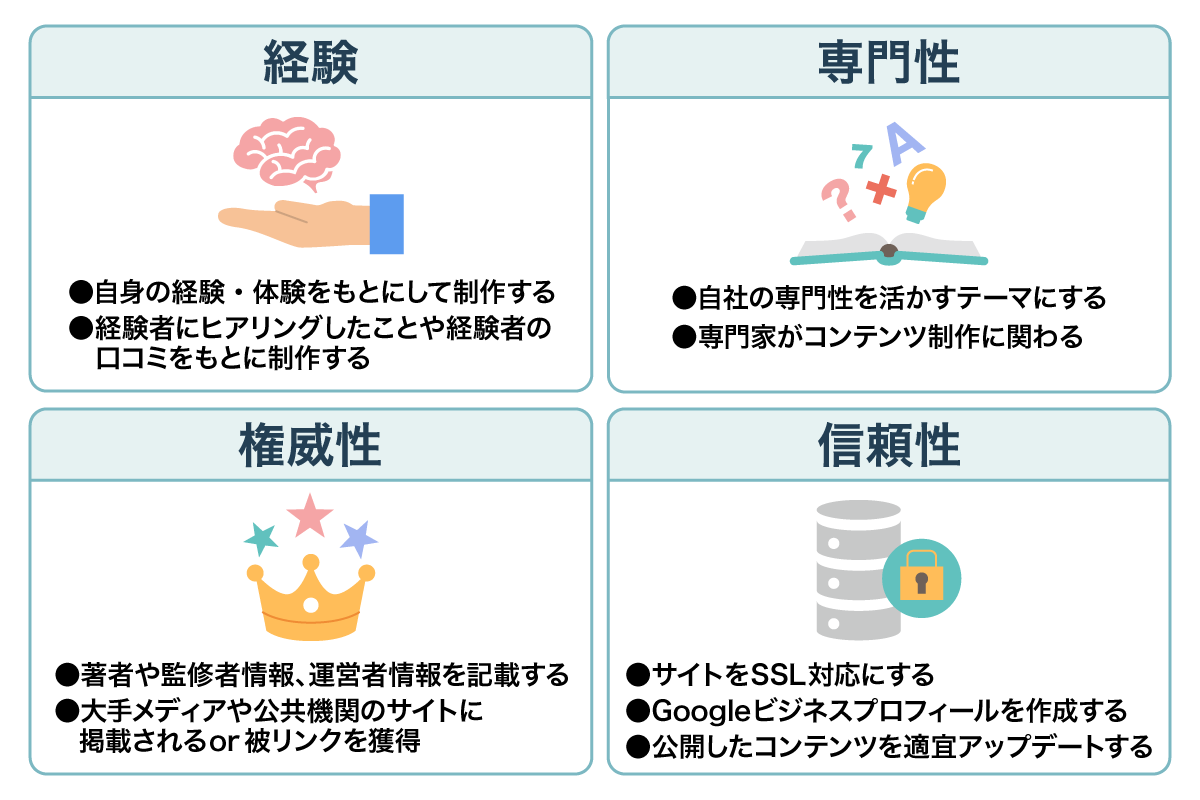

次に、E-E-A-Tを高めるためには具体的にどのような対策をとると良いかの例を、「経験」「専門性」「権威性」「信頼性」のそれぞれでご紹介します。

いずれも肝はコンテンツのオリジナリティ(一次情報を入れる)を追求することです。

いくら正確な情報であっても、ほかのサイトからの情報をピックアップしてまとめただけのコンテンツは、今後ますます評価されづらくなると考えたほうがいいでしょう。

ただし、コンテンツのジャンルや内容によって、E-E-A-Tにおいて求められるものは異なります。

家電や旅行などの場合は実際に商品を試したり、特定の土地に行ってみたりした経験が必要で、医療・美容のようなジャンルの場合は専門性が必要になるなど、コンテンツの種類に応じたE-E-A-T対策を取るようにしてください。

ここでは、E-E-A-Tの指標ごとにどのような施策を打てばいいのかを解説します。

<E-E-A-Tを高めるためのSEO施策>

「経験」を高める具体的な施策

経験の要素を高めることは、コンテンツの信頼性と価値を向上させるために重要です。

具体的には、次のようなコンテンツを制作すると良いでしょう。

<「経験」を高める施策例>

自身の経験・体験をもとにして制作する

商品やサービスを選ぶ際にユーザーが最も知りたいことは、「それを利用して実際どうか」でしょう。

そこで、実際に経験・体験した人の感想は、ユーザーにとって有益な情報となります。

例えば、あるユーザーが最新のiPhoneを購入したことをコンテンツにする場合、実際の使用経験をもとに独自の視点でレビューを書くと、ユーザーから信頼されやすくなります。

例えば、予約するまでの具体的な手順やつまずいたポイント、実際にカメラで撮影した画像を用いて他機種と比較するなどのコンテンツがあてはまるでしょう。

最新のiPhoneに関するメリットやデメリットは、ユーザーによって異なる場合がよくあり、このような実体験にもとづいたレビューは、単なる商品説明を超えた貴重な情報をユーザーに提供するため、競合コンテンツとの差別化につながります。

経験者にヒアリングしたことや経験者の口コミをもとに制作する

また、コンテンツ制作者自身が経験していなくても、実際に経験した人に語ってもらったり、経験した人たちからの口コミを紹介したりするのも効果的です。

例えば、SNSなどを利用して経験者からの評判を収集し、その結果をコンテンツに組み込むことも、リアルなユーザー体験を伝える上で効果的でしょう。

1~2人程度の経験談では評価にかたよりが出てくる可能性もあるため、属性の異なる複数人からの評価を掲載することで説得力が増す可能性もあります。

例えば、次の記事は、ナイルによる独自アンケート調査をもとに制作した記事です。

調査した内容を経験要素としてグラフや表にまとめ、オリジナルのコンテンツ制作に活用しています。

「専門性」を高めるための具体的な施策

専門性を高めることは、サイトの信頼性と評価を向上させるために欠かせません。

医療や美容、金融、不動産など、専門的な知識が求められるジャンルのコンテンツを制作する場合は必ず対策が必要です。

<専門性を高めるための施策例>

自社の専門性を活かすテーマにする

特定のテーマに関する専門的なコンテンツを蓄積していくことは、サイトの専門性を高めることにつながります。

そのため、自社の専門性を活かしたテーマに絞ってコンテンツを制作していくと良いでしょう。

例えば、金融メディアの場合、投資や資産運用などそれぞれのジャンルに特化したコンテンツを公開していくことが重要です。

あまりにも取り扱うジャンルやテーマを広げすぎてしまうと、そのWebサイトがどのジャンルを専門的に取り扱っているのかをユーザーやGoogleが判断しにくくなってしまいます。

テーマを絞ることで、その分野において権威的で信頼できるサイトとみなされ、結果としてGoogleやユーザーから信頼されるようになるでしょう。

専門家がコンテンツ制作に関わる

専門的な知識が求められるジャンルのコンテンツでは、「その道のプロ」が語っているものであることが重要になりますので、必ず専門家が制作に関わるようにしてください。

例えば、腰痛の改善に関する記事を制作する場合、医学的知識を持つ医師が書いている、もしくは監修している記事は、一般的なライターの記事よりも信頼されやすくなるでしょう。

特に、整形外科医の中でも腰痛治療を専門とする医師は、その分野でより専門的な知見があり、何よりも信頼できる情報として評価されます。

コンテンツ制作者自身に専門知識がない場合は、外部の専門家に取材や監修を依頼するのでもOKです。

取材をした上でコンテンツにまとめる、制作した記事のファクトチェックを専門家に依頼することで情報の正確性が証明されます。

また、プロだからこそ知り得る有益な情報を提供することで、競合と差別化ができるでしょう。

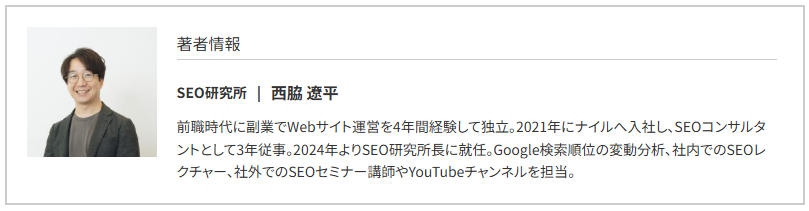

なお、制作に関わった専門家の名前や肩書、顔写真を含むプロフィールをコンテンツに盛り込むことも忘れずに。

その専門家が誰なのかが見えることが、ユーザーにとっても、検索エンジンにとっても重要です。

「権威性」を高めるための具体的な施策

権威性とは「他者からの評価」によって確立される部分で、特にYMYL領域では重要視される指標です。

みずからアピールするよりも、外部から評価されていることのほうが、よりユーザーに信頼感を与えることができるといえるでしょう。

<権威性を高めるための施策例>

著者や監修者情報、運営者情報を記載する

著者や監修者情報(プロフィール)や運営者情報を記載することは、コンテンツの権威性を高める上で不可欠です。

それによって、ユーザーはコンテンツがどのような知識や背景を持つ専門家によって作成されたかを理解し、信頼に足るサイトかどうかを判断することができます。

著者や監修者情報には、次のようなことを盛り込むと良いでしょう。

<著者・監修者情報に盛り込む項目例>

- 担当者の名前

- 肩書

- 顔写真

- これまでのキャリア、著書などの実績

- 個人のSNSアカウント

こういった情報を記事内に記載することで、専門家によるコンテンツとして権威性を高めましょう。

なお、運営者情報は独立したページを設けるのをおすすめします。

そこでは、下記のような項目を盛り込んでください。

<運営者情報ページに盛り込む項目例>

- 運営会社名や業種

- 問い合わせ先

- サイトのテーマ/コンセプト

- プライバシーポリシー

大手メディアや公共機関のサイトから被リンクorサイテーションを獲得する

外部のメディアからの被リンク(※1)や、自社以外のメディアやSNSでポジティブなサイテーション(※2)を獲得することは、SEO戦略において今なお重要な要素のひとつです。

特に、外部メディアの質と関連性に注目しましょう。

自社と親和性が高く、自社よりも知名度・信頼性の高い企業のサイトやインフルエンサー的な人物のSNSなどであることが重要です。

自社と同じ業界の大手メディアや有名企業のサイト、公共機関のサイトに掲載されたり、被リンクを獲得できたりすることが理想といえます。

少々難易度の高い施策ではありますが、業界内で評価が高いサイトに載る=信頼できるサイトと評価されることにつながり、自サイトの権威性が向上する可能性が格段に高まるでしょう。

※1 被リンク…外部のサイトに自サイトのリンクを貼ってもらうこと。

※2 サイテーション…ほかのサイトやSNSで自社の商品、サービス、著者などが引用や言及されること。

<参考記事>

【徹底解説】被リンクとは?増やす方法やまだまだSEOにおいて重要な理由

【わかりやすく解説】サイテーションとは?SEO効果・獲得方法などプロが解説

「信頼性」を高めるための具体的な施策

すでに解説したとおり、この信頼性は「経験」「専門性」「権威性」をすべて満たしたときに生まれる概念になります。

そのため、信頼性に特化した具体的な施策があるわけではないのですが、補足的な意味で押さえたほうが良い施策を解説しましょう。

<信頼性を高めるための具体的な施策>

サイトをSSL対応にする

サイトのSSL対応は、通信を暗号化し、データの盗聴や改ざんリスクを減らす手段です。

通信で暗号化されていれば、第三者によるデータの盗聴や改ざんリスクが少なくなり、ユーザーは安全にGoogleを利用できます。

実際にSSL未対応のサイトを訪れると、Google Chromeブラウザの場合、アドレスバーに次のように表示されます。

また、「この接続はプライバシーが保護されていません」と警告画面が表示される場合もあります。

Googleも、SSLに対応したサイトを優遇すると公表しているため、SSLは有効な施策です。

<参考記事>

HTTPSとは?SSL化のメリット・注意点とSEOへの影響について

Googleビジネスプロフィールを作成する

Googleビジネスプロフィールは、企業情報をGoogleの検索結果やマップに無料で掲載できるサービスです。

登録することで、企業の住所、電話番号、営業時間、口コミ、写真などの詳細情報を表示できます。

Googleビジネスプロフィールへの登録は、特にローカルビジネスにとって重要です。

潜在的な顧客が企業を検索する際、Googleビジネスプロフィールに登録されている情報が表示されることで、企業の可視性が向上し、潜在顧客の信頼を獲得できます。

また、Googleビジネスプロフィールでは、顧客からの口コミや評価をチェックすることが可能です。評価に対して適切に対応することで、顧客との信頼関係を築くことができます。

公開したコンテンツを適宜アップデートする

サイトの信頼性を高めるには、公開したコンテンツを適宜アップデートすることが重要です。

古い情報や誤った情報を放置すると、ユーザーの信頼を損ねる可能性があります。

特に、製品情報や価格、法律や規制に関する記事は、変更があった際に早く修正することが求められるほか、業界の動向や新しい知見についても、情報を追加することが必要です。

ただし、更新の際はユーザーにとって価値のある情報を提供することを意識してください。

文章の言葉尻を変更するだけでは意味がないので、関連性の高い情報を追加したり、関連する記事のリンクを貼ったり、古い情報を削除したりするなど、すべての情報を最新の状態にすることを心がけましょう。

E-E-A-Tを高めるにあたってよくある質問

最後に、E-E-A-Tを高めるにあたってよくある質問について回答していきます!

生成AIで執筆したコンテンツは検索ガイドライン違反になる?

生成AIで執筆したとしても、E-E-A-Tを満たした高品質なコンテンツであれば問題ありません。

Googleは、「生成AIに関するGoogle検索のガイダンス」において次のように定めています。

コンテンツの作成方法を問わず、Google 検索で成功を収めるには、E-E-A-T の品質を満たす、オリジナルで高品質な、ユーザー第一のコンテンツの制作を意識する必要があります。

(中略)

AI生成コンテンツを使用しているかどうかにかかわらず、このような方法でコンテンツを評価することにより、Google 検索システムの評価基準に沿ったコンテンツの作成が可能になります。

引用:AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス - Google 検索セントラル ブログ

ただし、検索順位の操作を主目的として生成AIを利用した低品質なコンテンツはNGになりますので、制作する際は注意してください。

他社の調査データを自社コンテンツに引用するのはNG?

問題ありません。

その際、引用元の名称、引用元のページへのリンクを記載することを忘れないようにしてください。

また、データの引用元は権威性の高いサイトからであることも大切です。

- 省庁など公的機関

- 上場企業

- 業界団体

といったところからデータを引用するのが信頼性を高める意味で賢明といえるでしょう。

権威性を高めるために被リンクをもらうにはどうすればいい?

被リンクは、「リンクを貼ってください」とお願いして獲得できるものではありませんので、地道にほかのE-E-A-Tの要素を満たしていくことが重要になります。

高品質なコンテンツを公開し、自サイトの専門性を強化していくことをまず意識するようにしてください。

その上で、検索上位を獲得するコンテンツを増やしたり、SNSでシェアしたりして、より「見られやすい状態」にすることが大切です。

E-E-A-Tを満たすコンテンツを作ってサイトの信頼性を高めよう

E-E-A-Tを満たしたオリジナルで高品質なコンテンツづくりは、SEOにおいて最重要課題です。

これまでは有効だった作り方が通用しなくなっていることもしばしばありますので、今現在Googleが発信している検索順位の評価指標をチェックするようにしましょう。

大切なのは、検索順位を上げることを念頭に置くのではなく、ユーザーの役に立つオリジナルな情報を盛り込むことを一番に考えてコンテンツを作ることです。

それを踏まえて制作すれば、結果(検索順位)は後からついてくると考えていいでしょう。

ここで紹介したE-E-A-Tを満たす方法を参考に、コンテンツづくりを行ってください。

なお、ナイルではこれまでに2,000社以上のSEOをはじめとしたWebマーケティング支援を行っています。

E-E-A-Tを満たすコンテンツ制作も、SEOの知見を持つプロの編集者が担当しますので、コンテンツ制作のスキルやリソースが足りないなどお悩みがありましたら、ぜひナイルにご相談ください。

集客やCVに貢献するSEO記事をプロが制作します!

経験豊富なナイルの編集者と専門ライターが、流入やコンバージョンを獲得する記事を作成いたします。納品前にナイルが3度チェックするので、手直しや修正の手間を取らせません。資料では制作フローや事例・実績、料金を紹介しています!もし具体的な悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!