Webサイトを運営していると、気づかないうちに「重複コンテンツ」が発生していることがあります。

重複コンテンツは検索エンジンからの評価を分散させ、順位の低下やユーザーの混乱を招く原因となるため注意が必要です。

本記事では、重複コンテンツの定義や発生する原因、具体的な対策方法を解説します。

SEOにお困りの方へ

本資料はSEOに必要な基本的な知識を理解し、最適な結果を得るために役立つ方法を詳細に説明しています。SEOに関連する問題に直面している方は、無料の相談サービスを利用することで、解決策を見つけることができます。ぜひ、今すぐお申し込みください!

重複コンテンツの定義

「重複コンテンツ」とは、同一または類似した内容のページが、複数のURLで公開されている状態を指します。

例えば、まったく同じ商品説明文が異なるページに掲載されていたり、ほぼ同じ内容の記事が複数のURLで公開されていたりするケースです。

検索エンジンから見ると「同じようなページが複数ある」と判断され、評価の分散や検索結果の混乱につながることがあります。

その結果、SEOにさまざまな悪影響が生じる可能性も。

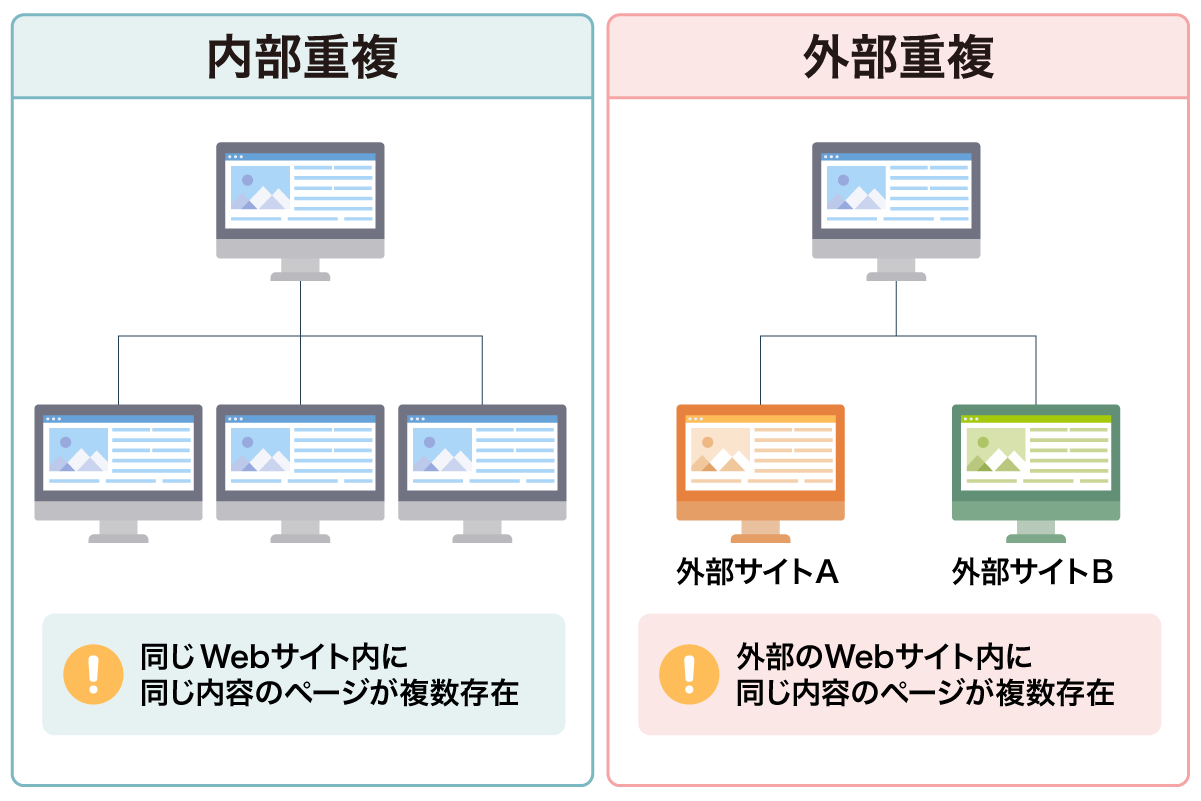

この重複には、大きく分けて2種類があります。

<重複の種類>

- 内部重複

自サイト内で同じ内容を持つページが複数存在するケース。

PCページとモバイルページで別々のURLを使用している場合や、URLパラメータによって同一内容のページが複数生成される場合などが挙げられる。 - 外部重複

自社のコンテンツが他サイトに掲載され、似た内容が複数のドメインに存在するケース。

自社の記事を他サイトに寄稿した場合や、他サイトにコンテンツを無断転載・盗用された場合などが該当する。

重複コンテンツとみなされる基準

検索エンジンが重複コンテンツと判断する基準は、主に次のようなパターンがあります。

<重複コンテンツとみなされる基準>

ページ内容がまったく同じ場合(完全一致)

最もわかりやすいのが、テキストが一字一句同じケース。

<まったく同じテキストが存在する場合の例>

- 商品説明文をコピー&ペーストして複数のページに掲載

- 他サイトの記事をそのまま転載

- 同じプレスリリースを複数のURLで公開

このような完全一致の重複コンテンツは、検索エンジンからの評価が下がり、検索結果に表示されなくなるリスクが高くなります。

大部分が似ている場合(部分一致)

完全に同じではなくても、大部分のテキストが類似している場合も重複コンテンツとみなされる可能性があります。

<大部分が似ている場合の例>

- 基本的な構成や内容は同じで、一部の表現だけを変更

- 他サイトの記事を参考に、ほぼ同じ流れで記事を作成

- 商品仕様などの定型的な情報が大部分を占めるページ

検索エンジンは、テキストの類似度を高精度で判定できるため、表面的な変更だけでは重複コンテンツの判定を回避することは難しいです。

検索意図が同じ

テキストの類似度が高くなくても、検索意図が同じ内容を扱っている複数のページがある場合も、実質的な重複コンテンツとして扱われることがあります。

<検索意図が同じ場合の例>

- 「SEOの基礎」と「SEOとは何か」で、いずれもSEOの基礎知識を解説する記事を作成

- 「iPhone 15 レビュー」と「iPhone 15 使用感」で異なるページを公開

- 同じ商品について「特徴」「メリット」「おすすめ理由」で複数ページを作成

文章は異なっていても、ユーザーが求めている情報や解決したい課題が同じであるため、検索エンジンは「似たような価値を提供するページ」として判断する可能性があります。

つまり、重複コンテンツかどうかは単純にテキストの一致率だけでなく、ユーザーにとって同じような価値を提供しているかどうかの観点からも評価されることを理解しておきましょう。

重複コンテンツによる悪影響

重複コンテンツは、一見すると「同じ(or似た)ページがあるだけ」と思えるかもしれませんが、検索エンジンにもユーザーにも不利益をもたらす可能性があります。

特にSEOの観点では、放置することでWebサイト全体の評価に影響するケースもあるため、注意しましょう。

<重複コンテンツによる悪影響>

検索エンジンへの影響

重複コンテンツは、検索エンジンのクロールやインデックス、評価のプロセスにさまざまな問題を引き起こします。

主な問題は次のようなものです。

<重複コンテンツの検索エンジンへの悪影響>

インデックスの混乱

重複コンテンツがあると、検索エンジンはどのページをインデックス(検索結果に表示するためのデータベースに登録すること)すればいいのか、混乱することがあります。

本来であれば、サイト運営者が最も重要だと考えるページがインデックスされ、検索結果に表示されることが理想的です。

しかし、重複コンテンツが存在すると、検索エンジンが独自の判断で「代表ページ」を選択するため、意図しないページがインデックスされることがあります。

例えば、最新情報を掲載した正規のページではなく、古いバージョンのページや、パラメータ付きの一時的なURLがインデックスされてしまう可能性があるのです。

このような状況になると、ユーザーが検索結果をクリックしても、期待していた情報にたどり着けないほか、検索エンジンからの評価が分散してしまうという問題が発生します。

検索順位の低下

上記のとおり、重複コンテンツがあることで複数のページに評価が分散してしまうと、結果として検索順位が上がりにくくなります。

さらに、悪質な重複コンテンツ(他サイトからのコピーコンテンツなど)と判断された場合は、Googleから手動による対策を受け、検索結果に表示されなくなるリスクもあるので要注意。

クロールバジェットの無駄遣い

検索エンジンのクローラーが各サイトを巡回する際には、「クロールバジェット」と呼ばれる限られたリソースが割り当てられています。

重複コンテンツが多数存在すると、クローラーは同じような内容のページを巡回することになり、クロールバジェットを無駄に消費してしまいます。

すると、重要な新規ページや更新されたページへクロールが行き届かず、インデックスの更新が遅れる原因となるのです。

特に大規模サイトでは、この影響が顕著に表れやすくなります。

ユーザーへの影響

重複コンテンツは、検索エンジンだけでなく、Webサイトを訪れるユーザーへの影響も考える必要があります。

<重複コンテンツのユーザーへの悪影響>

検索結果に混乱を招く

検索結果に、同一サイトから似たような内容のページが複数表示されると、どのページを見ればいいのか判断に迷ってしまうでしょう。

さらに、外部の他サイトにも同じコンテンツが存在する場合、ユーザーはどの情報が正確で信頼できるのか判断しづらくなります。

信頼度の低下

重複コンテンツが多いサイトは、から「コンテンツを使い回している手抜きサイト」「情報の整理ができていない管理の行き届いていないサイト」といった印象を持たれてしまう可能性があります。

特に、他サイトからコピーしたコンテンツが含まれている場合は、オリジナリティのない低品質なサイトと見なされ、ブランドイメージの毀損につながります。

一度失った信頼を取り戻すのは容易ではないため、重複コンテンツの発生を未然に防ぐことが重要です。

重複コンテンツが生まれる原因と対策

重複コンテンツは、意図的に作られることもあれば、システムの仕様やサイト構造上の理由で意図せず発生する場合もあります。

ここでは、重複コンテンツが生まれる主な原因と、その対策方法を見ていきましょう。

<重複コンテンツが生まれる原因>

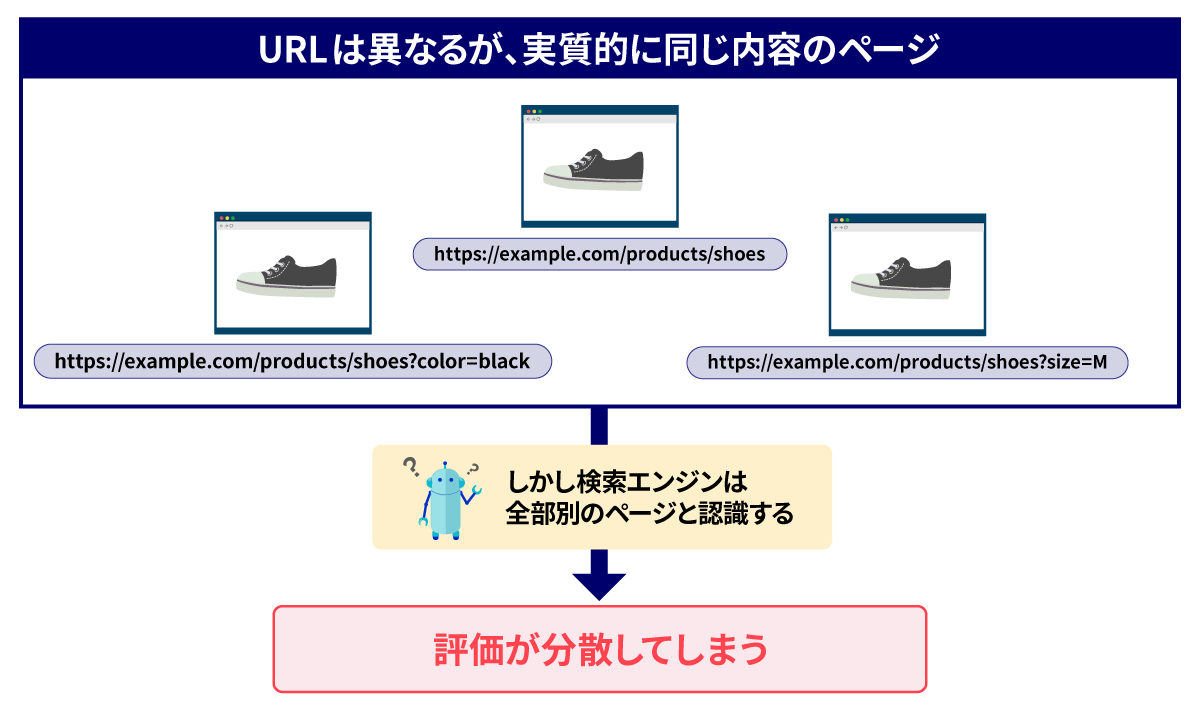

URLパラメータが付与されている

ECサイトで商品の並び替えやフィルタリング機能を使った際に、URLにパラメータが付与されることがあります。

「?sort=price」「?color=red」といったパラメータが付いても、表示される商品一覧ページの本質的な内容は同じであるため、重複コンテンツとみなされてしまうでしょう。

この対策としては次のような方法が考えられます。

<URLパラメータによる重複を防ぐ方法>

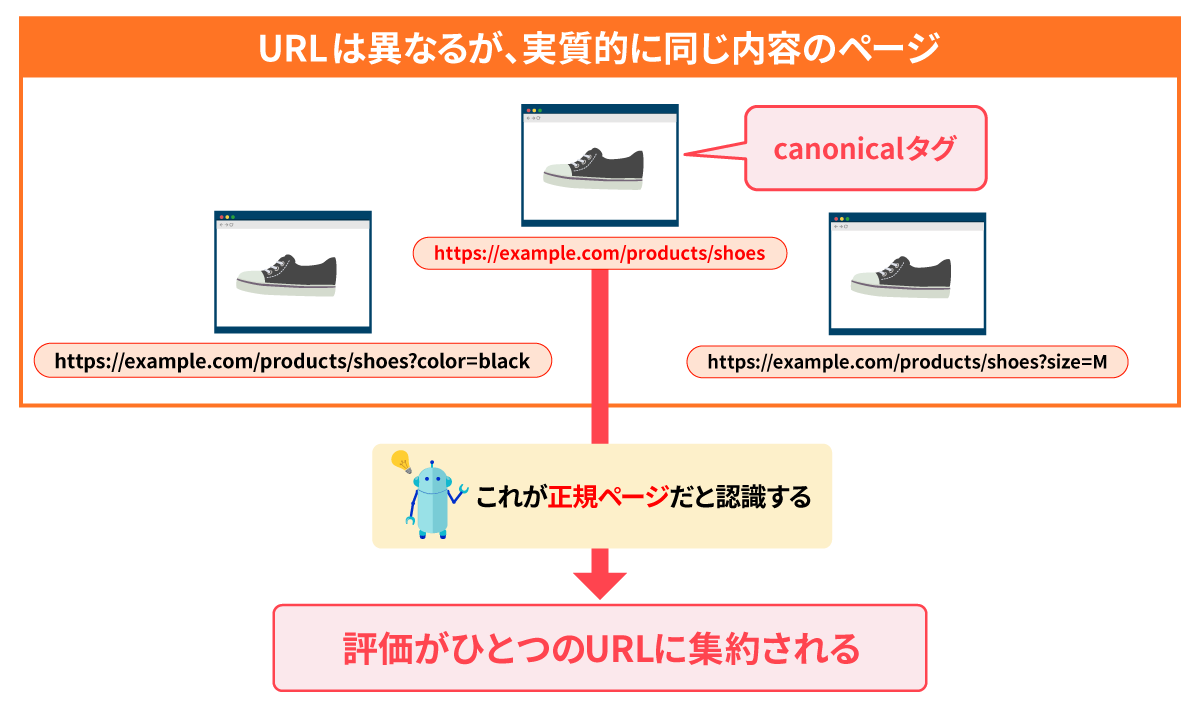

canonicalの使用

canonicalは、重複コンテンツの中から「正規版」を検索エンジンに伝える仕組みです。

301リダイレクトと違い、ユーザーは元のURLにそのままアクセスできますが、検索エンジンには「このページの正規版は別のURLです」と伝えることができます。

<canonicalが適している場面>

- URLパラメータによる重複

- 印刷用ページによる重複

- 商品の色・サイズなどの違いによる重複

詳しくはこの記事もチェック!

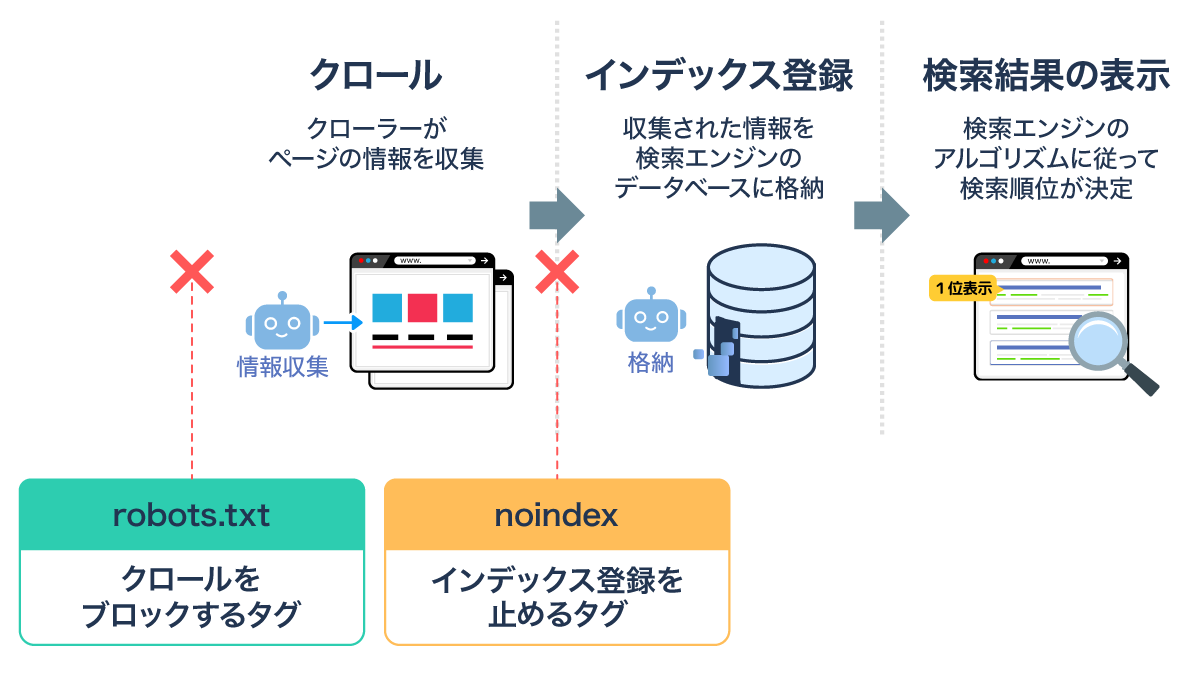

robots.txt、noindexの使用

robots.txt、noindexは、検索エンジンに対して「このページはクロール、インデックスしないでください」と伝える方法です。

重複コンテンツのうち、検索結果に表示する必要がないページに対して使用します。

それぞれの特徴と、使い分けのポイントは次のようなものです。

<robots.txtとnoindexの違い>

| 特徴 | 適しているケース | |

|---|---|---|

| robots.txt | クロール自体をブロックする |

|

| noindex | クロールは許可するが、検索結果に表示させない |

|

詳しくはこの記事もチェック!

「www」やURL末尾のスラッシュなどの有無

次のようなURL末尾のスラッシュや「index.html」の有無によって、別のURLとして認識されてしまうケースがあります。

https://example.com/blog

https://www.example.com/blog

<URL末尾スラッシュの有無>

https://example.com/blog

https://example.com/blog/

<URL末尾の「index.html」の有無>

https://example.com/blog/

https://example.com/blog/index.html

両方のURLにアクセスできる状態になっていると、検索エンジンは別々のページとして扱ってしまうため、各々上記のいずれかに統一する必要があります。

一般的には、「www」はいずれかに統一できていればOKですが、URL末尾のスラッシュはアリ、「index.html」はナシに設定してください。

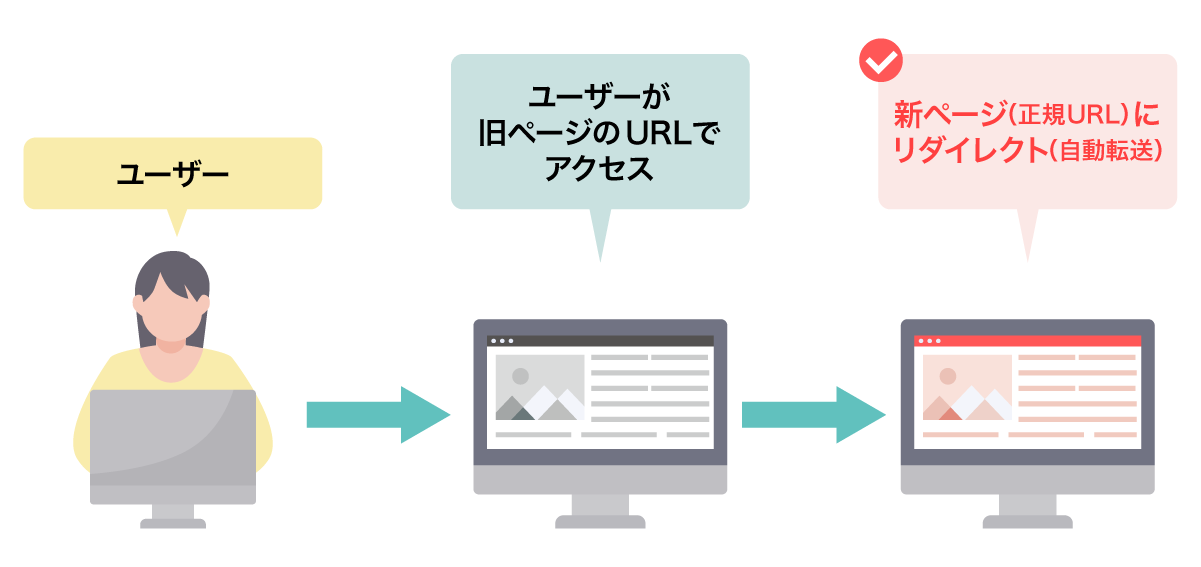

なお、URLを統一する際は、不要なURLから正規のURLに301リダイレクトをかけましょう。

301リダイレクトは、「このページは永続的に別のURLに移転しました」と検索エンジンに伝える仕組みで、重複しているURLから正規のURLへユーザーと検索エンジンを自動的に転送します。

これによって、検索エンジンの評価も正規のURLに引き継ぐことも可能です。

詳しくはこの記事もチェック!

HTTPとHTTPSの両方でアクセスできる

SSL化を行った際に、HTTP版とHTTPS版の両方にアクセスできる状態が残っていると、同じコンテンツが2つのURLに存在することになります。

現在は、Webサイト全体をSSL化し、安全な環境を作ることが標準とされているため、301リダイレクトを活用してHTTPSに統一するようにしてください。

詳しくはこの記事もチェック!

同じ内容のページが複数ある

Webサイト内で意図せず同じような内容のページを複数作成してしまうケースです。

これには次のようなパターンがあります。

<同じ内容のページが複数できるパターン>

似たテーマの記事の重複

SEOとして複数のキーワードを狙おうとするあまり、「SEOとは」「SEOの意味」「SEOについて」など、検索意図が同じページを複数作成してしまうことがあります。

キーワードは違っても、ユーザーが求めている情報が同じであれば、重複コンテンツとみなされる可能性があるので注意が必要です。

このように近いテーマの記事が複数あるなら、1本の包括的な記事にまとめて統合するか、いずれかを非表示にするほうが評価を得やすくなります。

統合が難しい場合や、古い情報で価値が薄い場合は、該当記事にnoindexを設定して検索結果に出さない措置を取りましょう。

商品ページの色・サイズ違いなどによる重複

ECサイトで、色違いやサイズ違いの商品を別ページとして作成する際、商品説明文がまったく同じになっているケースです。

たとえ少しの違いでも、URLが異なる限りは各ページに独自の説明文を用意していないと、重複コンテンツが大量に発生してしまいます。

この場合は、canonicalタグを使って正規のURLを指定したり、マイナーな色やサイズといった検索結果に出す必要がないページにnoindexを設定したりすることで、重複を回避しましょう。

カテゴリページとタグページの重複

ブログやメディアサイトで、カテゴリページとタグページの内容がほぼ同じになってしまうことがあります。

両方に同じ記事一覧が表示されると、重複とみなされてしまうでしょう。

この場合は、タグを乱立させず、カテゴリと明確に役割を分けたり、タグページに独自の紹介文や関連記事を追加してカテゴリページとかぶらないように工夫したりすることが大切です。

それが難しい場合は、優先したいほうに canonical を指定して正規URLとするか、noindexによって優先したいほうにいずれか(一般的にはタグページが多い)を検索結果に出さないようにするといった方法をとるようにしてください。

同じページをPC版とモバイル版と別々のURLで公開している

レスポンシブデザインではなく、PC向けとモバイル向けで別々のURLを用意している場合、同じコンテンツが複数のURLに存在することになります。

例えば、次のような構造になっているケースです。

モバイル版:https://m.example.com

https://example.com/sp/

この場合、検索エンジンに対してPC版とモバイル版が同じ内容のページであることを適切に伝えないと、両方を別々のページとして認識され、重複コンテンツの問題が発生します。

近年はレスポンシブデザインが主流となっているため、このタイプの重複は減少傾向にありますが、古いWebサイトでは今でも見られることがあります。

こういった同じWebサイト内で別々のURLを使用している場合の対策は、「アノテーション」を設定することが有効です。

アノテーションとは、スマートフォンやPCといった異なるデバイス向けに別々のページを用意していることを検索エンジンに知らせる設定のこと。

具体的には、次のような記述をしましょう。

<アノテーションの設定方法>

- PC向けのページで、スマートフォン向けのURLに対して、「

link rel=“alternate”」を記述 - スマートフォン向けのページで、PC向けのURLに対して、「

link rel=“canonical”」を記述

これらを正しく設定することで、同じコンテンツが複数URLにある場合でも、「重複」ではなく「対応ページ」として認識させることができます。

自サイト内のコンテンツを他サイトに寄稿している/他サイトに盗用されている

外部サイトで発生する重複コンテンツで、「他サイトへの寄稿」「他サイトによる盗用」という2つのパターンが考えられます。

他サイトへの寄稿

自サイトで公開している記事を、提携先のメディアや業界ポータルサイトにも掲載するケースがあります。

この場合、同じコンテンツが複数のドメインに存在することになるため、検索エンジンがどちらをオリジナルとして評価すべきか判断しづらくなります。

意図的に寄稿する場合は、canonical設定や公開タイミングの調整などで対策できますが、何も対策しないと自サイトではなく寄稿先のページが検索結果に表示されてしまう可能性があります。

他サイトによる盗用

悪意のある第三者が、自サイトのコンテンツを無断でコピーして自分のサイトに掲載するケースです。

特に、検索上位に表示されている人気コンテンツは、盗用のターゲットになりやすい傾向があります。

盗用されたコンテンツが検索エンジンに先にインデックスされてしまうと、本来のオリジナルである自サイトが重複コンテンツとみなされてしまうリスクも。

そのため、定期的に自社コンテンツが盗用されていないかチェックし、発見した場合は、相手サイトの運営者に削除を依頼しましょう。

もし対応がなければ、Googleの「著作権侵害による削除通知」を送信し、法的な手続きを行うのも手です。

重複コンテンツの確認方法

重複コンテンツは、自分では気づかないうちに発生していることも少なくありません。

そのため、定期的にチェックして早めに対応することが重要です。

ここでは代表的な確認方法を紹介します。

<重複コンテンツの確認方法>

パラメータを付けて検索する

Googleの検索窓に「site:(該当のURL)(キーワード)」を入れて検索することで、手早く重複コンテンツを確認できます。

site:https://www.seohacks.net/ SEO

こうして検索結果表示されたページの中からタイトルなどを確認し、重複コンテンツとなりそうなページがないかをチェックしましょう。

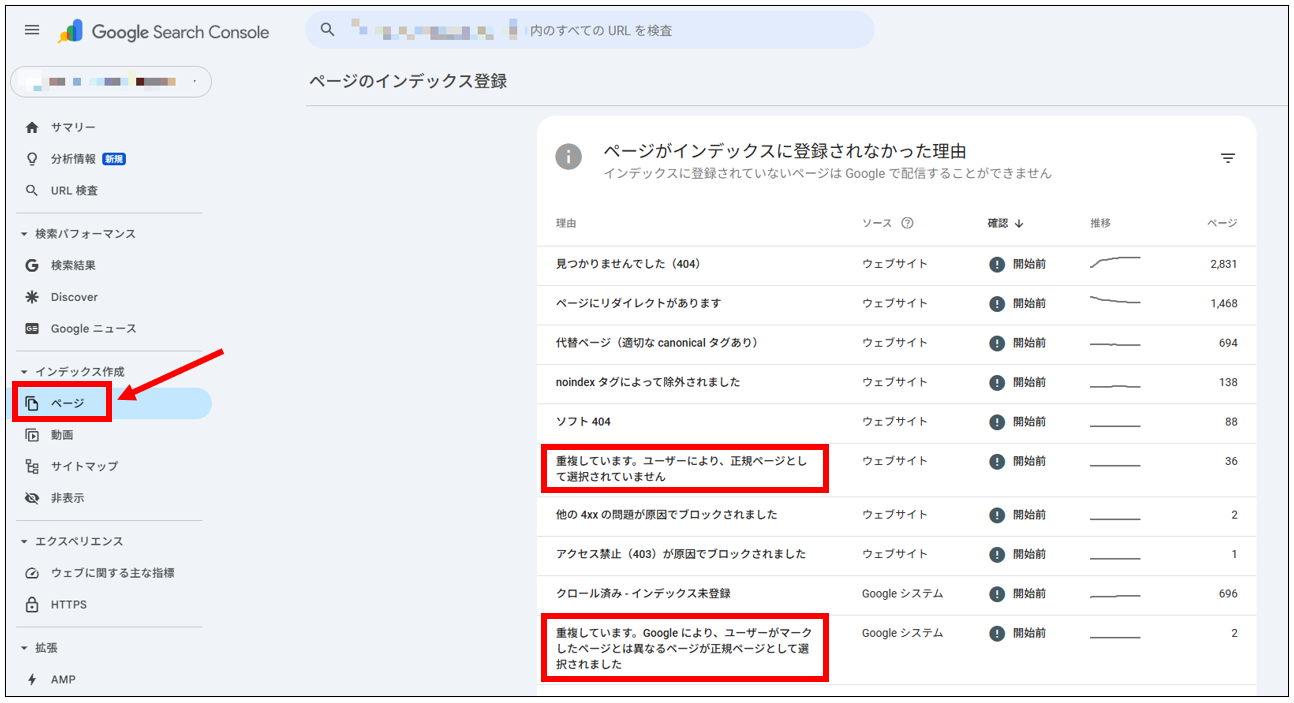

Google Search Consoleを使う

Google Search Consoleでも簡単に確認することが可能です。

<Google Search Consoleで重複コンテンツを確認する方法>

- Google Search Consoleのメニューから「インデックス作成」→「ページ」をクリック

- 「ページがインデックスに登録されなかった理由」の項目を確認

上記を確認した際、次のような項目がある場合は、重複コンテンツが発生している可能性があります。

<Google Search Consoleの重複コンテンツを知らせる項目例>

- 「重複しています。ユーザーにより、正規ページとして選択されていません」

重複URLがあるが、どちらが正規ページか指定されていないという意味。

リダイレクト、もしくはcanonicalを使って正規URLを指定すれば解決する。 - 「重複しています。Googleにより、ユーザーがマークしたページとは異なるページが正規ページとして選択されていません」

canonicalで正規URLを指定したが、Googleが別ページを正規URLと判定したという意味。

原因はいくつかあるが、内部リンクや被リンクが指定した正規URLではないほうについているケースが多い。

正規URLに内部リンクを集める、リダイレクトをかける(canonicalよりも強力)といった対策が有効。

詳しくはこの記事もチェック!

重複コンテンツを防いで自サイトの評価を高めよう

重複コンテンツは、検索エンジンの評価が分散したり、ユーザーに混乱を与えたりする要因となります。

そこで、内部重複・外部重複の違いや、検索エンジンが重複と判断する基準を理解し、canonicalやリダイレクトの活用、不要ページのnoindex化、記事の統合・非表示など、状況に応じて適切な対策をとるようにしてください。

重複コンテンツ対策は一度実施すれば終わりではなく、継続的に取り組む必要がありますので、チェック体制を整えてサイト全体の評価を高めていきましょう。

SEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。

SEO基礎知識 記事一覧