SEOに取り組む上で欠かせないのが、検索エンジンの仕組みへの理解です。

なぜこのWebページが検索結果の上位に表示されるのか――その理由は、検索エンジンがどのように情報を集め、評価し、順位を決めているかにあります。

ここでは、検索順位が決まる流れや、検索エンジンに評価されるWebサイトの特徴を解説しましょう。

SEO戦略を自社で立てるのは難しそうと思った方へ

資料ではSEOの戦略策定における全体的な戦略、キーワード戦略、戦略策定前にやるべきことを詳しく解説しています。 もし「自社でSEO戦略を立てるのは難しそう」とのことでしたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!

目次

検索エンジンとは?

検索エンジンとは、Web上にある膨大な情報の中から、ユーザーの知りたい情報を探し出して表示してくれるシステムです。

例えば、「パスタ レシピ」と検索すると、それに関連するページが一覧で表示されるのは、検索エンジンの仕組みによるもの。

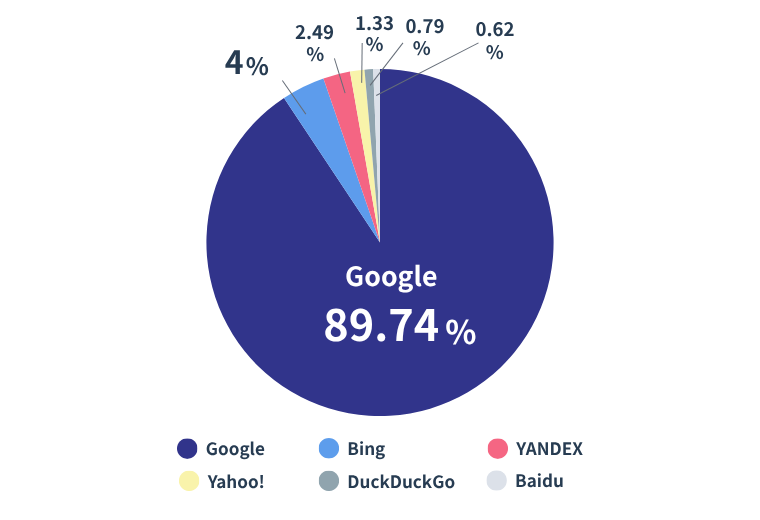

代表的な検索エンジンには、Google、Yahoo!、Bing、Baiduなどがありますが、日本国内ではGoogleの利用率が非常に高く、多くのユーザーがGoogleを使って情報を検索しています。

<各検索エンジンの世界シェア ※2025年3月現在>

参考:Search Engine Market Share Worldwide - March 2025

そのため、SEOに取り組む上では、基本的にGoogle検索を前提として施策を検討することが多いでしょう。

本記事でも、Googleの仕組みを軸にして、検索エンジンの動きについて解説していきます。

検索順位が決定し、表示されるまでの流れ

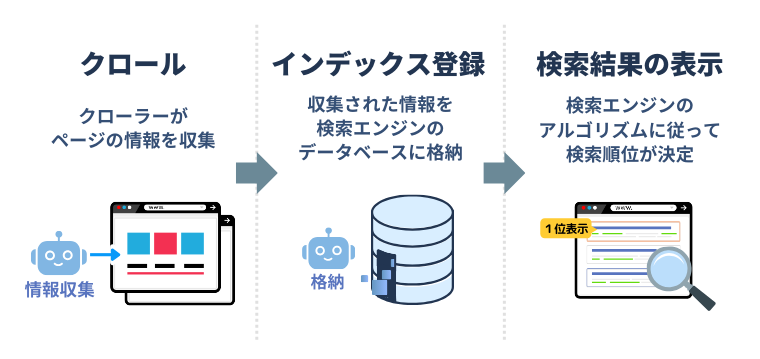

検索エンジンは、Web上に存在するすべてのページをリアルタイムで検索しているわけではありません。

実際には、「クロール」「インデックス登録」「検索結果の表示(ランキング)」という3つのステップを通じて、あらかじめ情報を収集・整理し、検索キーワードに応じた結果を素早く表示しています。

それぞれのステップについて、順を追って解説します。

<検索順位が決定し、表示されるまでの流れ>

クロール

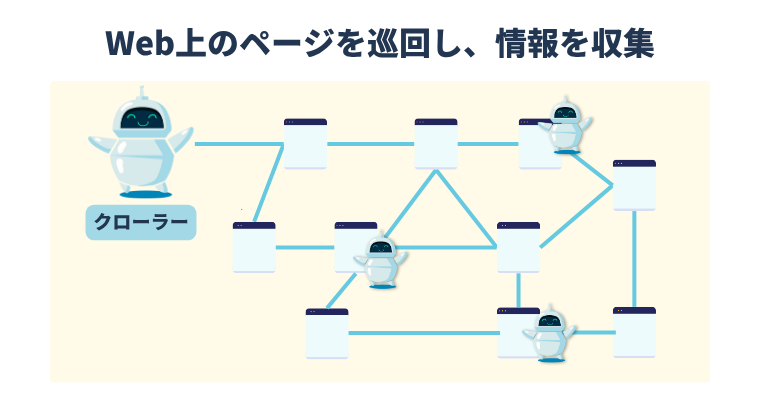

クロールとは、検索エンジンのロボット(クローラー)がWeb上のページを巡回し、情報を収集する工程です。

<クローラーの仕事>

Webページが検索結果に表示されるためには、まずクローラーに発見されることが必要。

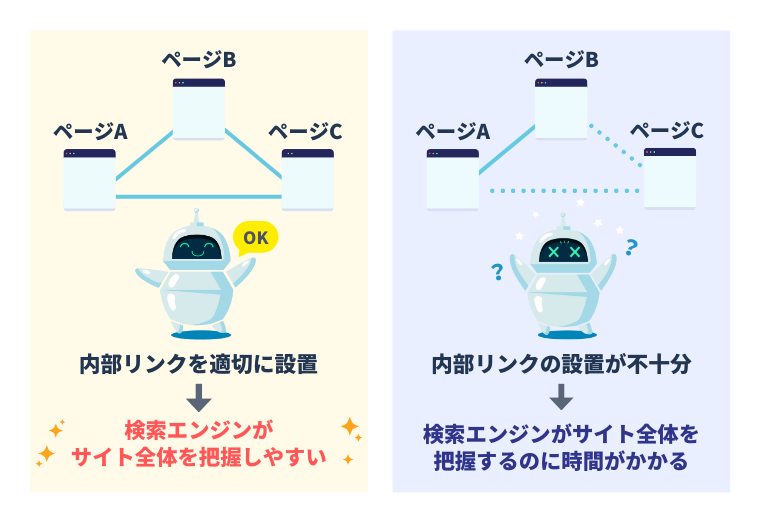

クローラーはページ同士のリンクをたどって新しい情報を探すため、ページ間に適切な内部リンクがあると、サイト全体を見つけてもらいやすくなります。

<内部リンクのあり・なしによる影響>

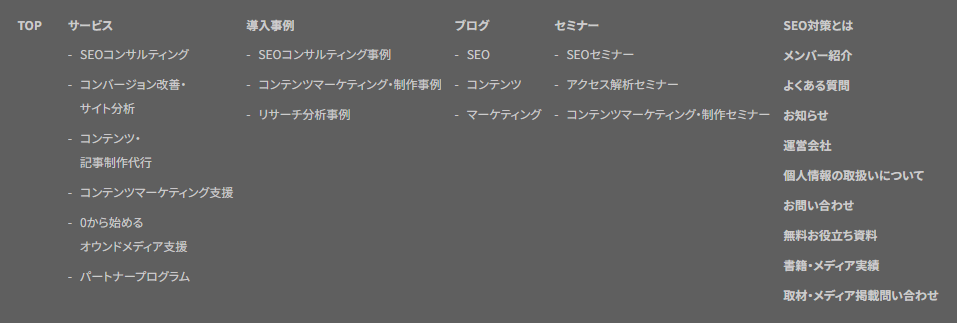

また、サイト全体の構成をまとめたサイトマップを用意しておくと、クローラーがページの存在を効率良く把握でき、見落とされにくくなるでしょう。

SEO相談室のサイトマップ

なお、クローラーや、内部リンク、サイトマップについては、下記の記事で詳しく解説しています。

詳しくはこの記事をチェック!

インデックス登録

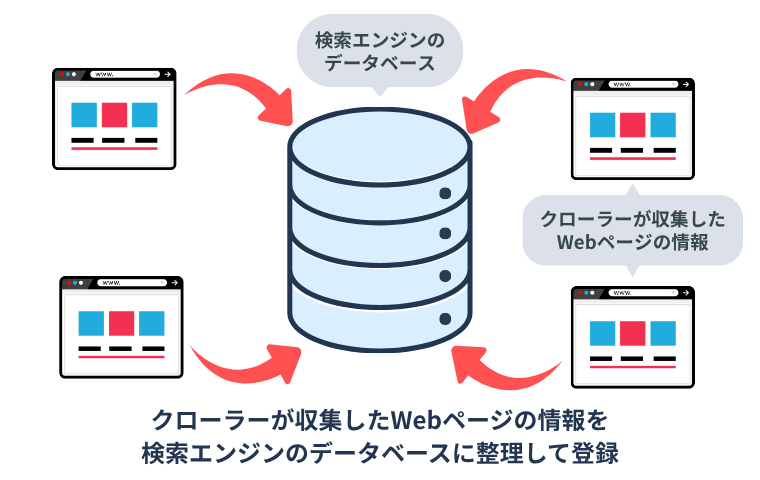

インデックス登録とは、クローラーによって収集された情報を検索エンジンのデータベース(インデックス)に追加し、整理するプロセスです。

<インデックス登録の仕組み>

Webページのテキストや構造、使用されているキーワードなどが解析され、「どのような内容のページなのか」が検索エンジンに認識されます。

インデックス登録されて初めて、そのページは検索結果に表示される対象になる――つまり、クロールされたからといって、必ずしもインデックス登録され、検索結果に表示されるとは限らないのです。

詳しくはこの記事をチェック!

検索結果の表示(ランキング)

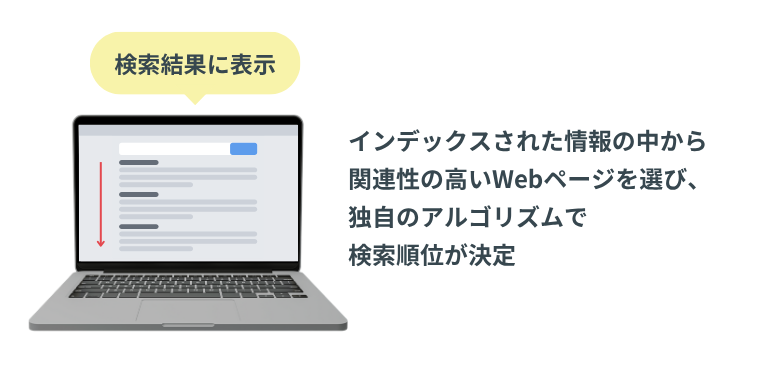

ユーザーが検索キーワードを入力すると、検索エンジンはインデックス登録された情報の中から、関連性の高いページを選んで表示します。

<検索順位が決定する仕組み>

どのWebページを上位に出すかは、検索エンジン独自の検索アルゴリズムによって決定されます。

この検索アルゴリズムは、Webページの内容や信頼性、Webサイトの利便性など、さまざまな要素が評価される仕組みです。

このプロセスが「検索順位の決定」であり、SEOではこの部分への理解が特に重要になります。

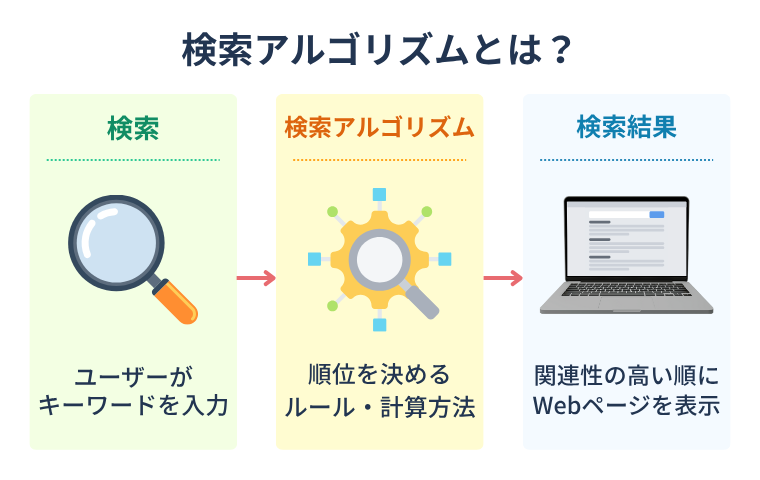

検索アルゴリズムとは

検索アルゴリズムとは、検索エンジンがWebページの順位を決める際に使うルールや計算方法のこと。

ユーザーが検索したときに、どのWebページを何番目に表示するかを決める裏側の仕組みといえます。

Googleは、検索精度を高めるために、数百以上の評価指標を使ってページを評価していますが、特に重視されるのが次の5つの要素です。

<検索アルゴリズムにおける主な要素>

検索意図の理解

検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードの「意味」を正しく理解することから始めます。

例えば、ユーザーが「カレー レシピ」と検索した場合、単にカレーに関する情報を表示するのではなく、「自宅で作れるレシピを探している」といった意図を読み取ろうとするのです。

検索意図に合った情報を表示することでユーザーの満足度が高まり、信頼される検索体験につながることから、検索順位に影響する大事な評価軸のひとつといえます。

検索クエリとWebページの関連性

検索エンジンは、ユーザーが検索窓に入力した文言である検索クエリと、各Webページの内容がどれだけ一致し、関連しているかを評価します。

タイトルや見出し、本文に含まれるキーワードだけでなく、全体のテーマや文脈も加味して関連性を判断されます。

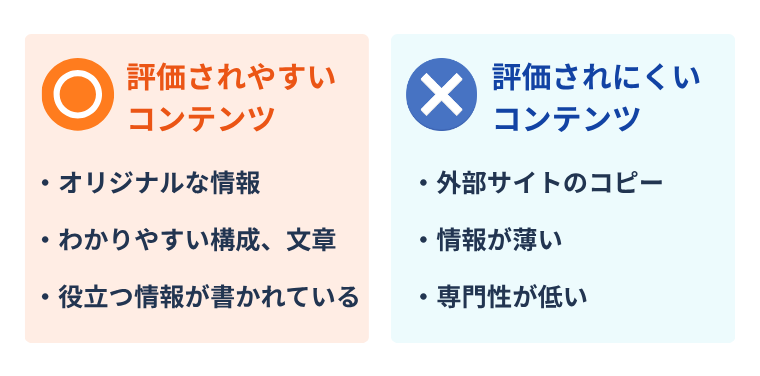

コンテンツの質

検索エンジンは、「信頼できる情報かどうか」「専門性があるか」「独自性があるか」といった観点から、コンテンツの質も重視します。

外部のサイトからコピーした内容や、情報が薄いページは評価されにくいですが、オリジナルでわかりやすく、役立つ情報がしっかり書かれているページは上位に表示されやすくなります。

<検索エンジンに評価されやすいコンテンツ・されにくいコンテンツ>

ユーザビリティ

ユーザビリティとは、Webページの使いやすさや快適さのこと。

例えば、スマホでも見やすいか、ページの表示速度は速いか、リンクやボタンは押しやすいか、といった要素が該当します。

検索エンジンは、ユーザーがストレスなく情報を得られるページを評価するため、デザインや技術面も検索順位に影響するのです。

検索エンジンに評価されるWebサイトの特徴

検索結果で上位表示されるためには、検索アルゴリズムの評価指標を踏まえて、検索エンジンから「質の高いサイト」として認識される必要があります。

Googleが評価基準として重視するのは、技術的な健全性・高品質なコンテンツ・良好なユーザー体験の三位一体です。

近年のGoogleコアアップデートや、Googleの「検索品質評価ガイドライン」で定義された評価基準のひとつであるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点も含め、総合的なサイトの完成度が求められています。

ここでは、内部技術、コンテンツ、ユーザー体験(UX)それぞれにおいて、検索エンジンに評価されるWebサイトの特徴を解説しましょう。

<検索エンジンに評価されるWebサイトの特徴>

内部技術面

内部技術とは、検索エンジンがWebページを見つけて中身を正しく理解し、きちんと評価できるようにするための基盤です。

その観点で、検索エンジンの高評価につながる主なポイントを紹介します。

詳しくはこの記事をチェック!

Webページの読み込み速度

ユーザーが何かしらのWebページへのリンクをクリックし、ページが表示されるまでの時間が長いと、ユーザーの離脱につながるだけでなく、検索エンジンの評価も下がる可能性があります。

Webページが表示されるまでの速さは、ユーザーの満足度や離脱率に大きく影響します。

検索エンジンもその重要性を認識しているため、ページ表示速度の速いサイトを高く評価する傾向があるのです。

詳しくはこの記事をチェック!

モバイル対応(モバイルフレンドリー)

現在では多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトを閲覧しており、Googleもモバイルでの見え方を重視しています。

モバイルでの表示や操作が快適なサイトは、ユーザー体験の面でも検索エンジンの評価の面でも有利になるといえるでしょう。

URLやタイトル、メタ情報の最適化

検索エンジンは、URL構造やタイトルタグ、メタディスクリプションなどの情報を参考にしてページの内容を理解します。

こうしたHTMLの基本情報が適切に設定されているかどうかは、Webページの意図を正確に伝える上で重要なポイントです。

詳しくはこの記事をチェック!

コンテンツ面

コンテンツ面では、ユーザーのニーズに則って信頼性のある情報を届けることが、検索エンジンからの高評価につながります。

具体的に、意識したほうがいいポイントは次のようなものです。

検索意図に合った内容

検索エンジンは、ユーザーが何を知りたくて検索しているのかを理解し、それに合致するページを上位に表示します。

そのため、提供されている情報が、ユーザーの関心や疑問にしっかり応えているかどうかが重視されるのです。

詳しくはこの記事をチェック!

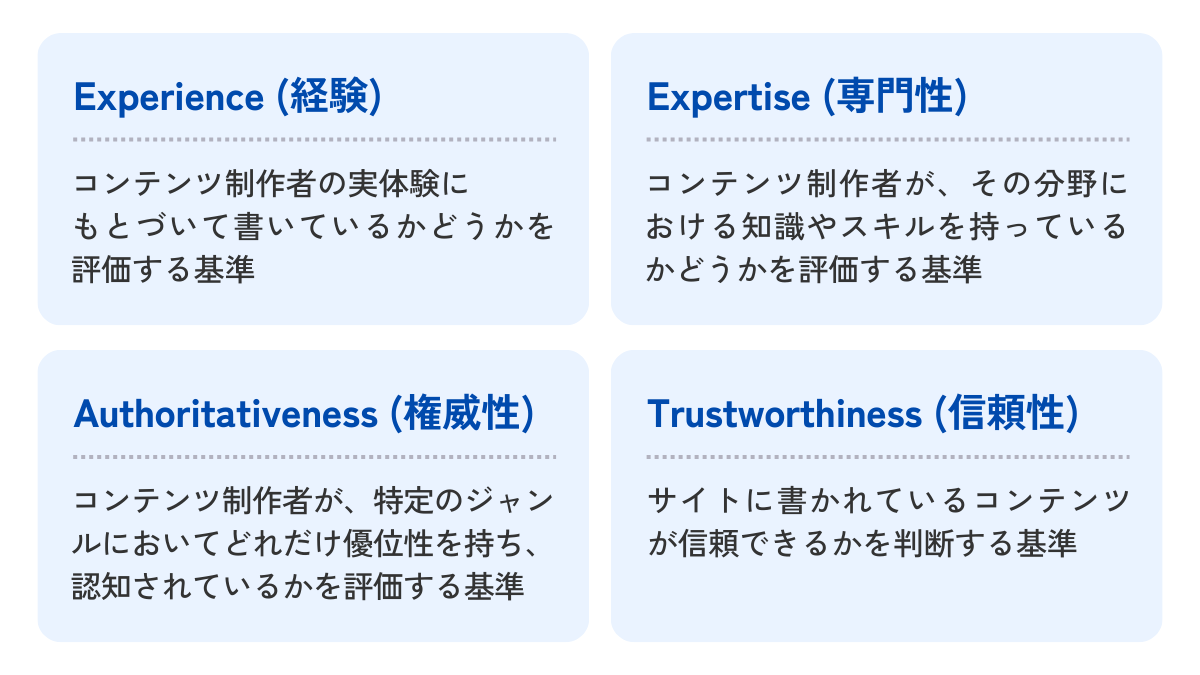

E-E-A-Tを踏まえた、オリジナリティと専門性のある情報

Googleは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取った、「E-E-A-T」というコンテンツ評価の指標を設けています。

ほかのサイトにはない独自性があるか、その分野におけるスペシャリストが制作したものか、信頼できる情報源として認知されているか、といったことが重要視されます。

<E-E-A-Tそれぞれの評価基準>

E-E-A-Tについての詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

SEOにおいては、E-E-A-Tを意識したコンテンツづくりが必須ですので、理解した上で取り組みましょう。

詳しくはこの記事をチェック!

継続的な情報更新

コンテンツを公開してから時間が経ち、そこに書かれている情報が古くなると、ユーザーの利便性が下がるだけでなく、検索エンジンからの評価も低下しやすくなります。

コンテンツ内の情報が常に最新であることは、ユーザーに正しい情報を届けることにつながり、信頼性の観点からも評価の対象になるポイントです。

詳しくはこの記事をチェック!

ユーザー体験(UX)面

ユーザーがストレスなく情報を得られるかどうかも、検索エンジンの評価に影響します。

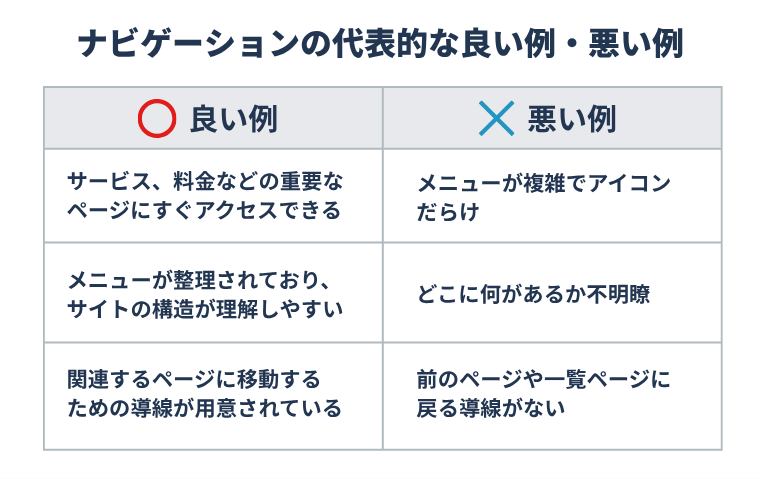

ナビゲーションがわかりやすい

ナビゲーションは、ユーザーがWebサイト内を迷わず、ストレスなく目的の情報や機能にたどり着くための“道しるべ”です。

UXの観点では、 「ユーザーが迷わず、気持ちよくゴールにたどり着けること」がとても重要。

トップページから3クリック以内で各ページに到達できることが基準となります。

ナビゲーションがわかりにくいと、ユーザーは困ってしまい、最悪の場合、そのWebサイトから離れてしまいます。

そうなると、検索エンジンからの評価の低下にもつながるため、ナビゲーションの設計は慎重に行いましょう。

<ナビゲーションの代表的な良い例・悪い例>

広告やポップアップが邪魔にならない

コンテンツの閲覧を妨げるような広告やポップアップが多いと、ユーザーの満足度が下がる原因になります。

スムーズに情報を読める環境が保たれていることが重要です。

ページ構成やデザインがわかりやすい

情報が整理され、見やすく構成されているかどうかも、ユーザー体験の質に関わります。

例えば、見出しが適切に使われているか、視線の流れに沿ったレイアウトになっているかなどは、情報の理解しやすさに直結する要素です。

装飾やデザインが派手すぎたり、要素が詰め込まれすぎていたりすると、かえって読みにくくなるので注意しましょう。

検索エンジンの仕組みを知ることで、SEOでやるべきことがわかる

検索順位は偶然に決まるものではなく、検索エンジンの仕組みに基づいて決定されます。

まずはクローラーがページを見つけて情報を収集し(クロール)、その内容がデータベースに登録され(インデックス)、ユーザーの検索に対して適切な順序で表示される流れです(ランキング)。

特にGoogleは、内部技術やコンテンツ、ユーザー体験などを総合的に評価して順位を決めています。

SEOではこの一連の仕組みを理解し、ユーザーにとって価値あるサイトを作ることで、検索エンジンからの評価を高めていきましょう。

次の記事

SEOの種類――テクニカル・コンテンツ・外部対策を押さえよう

集客・コンバージョン数を増やしたい方へ

SEO基礎知識 記事一覧