【まとめ】オウンドメディアの作り方から費用相場、ドメイン決めを徹底解説

オウンドメディアは、自社オリジナルの魅力的なコンテンツを発信することで、ユーザーとの接点が生まれるといったメリットがあります。

しかし、0から作り上げるとなると、大変な労力がかかるものです。

今回の記事では、「企業の目的を達成するため」のオウンドメディアの作り方を紹介します。

これからオウンドメディアを作ろうと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、ナイルではオウンドメディアの立ち上げや運用を手厚くサポートする「オウンドメディア支援サービス」を提供しています。

サービスに関する詳しいPDF資料を無料配布しているので、ぜひ以下よりダウンロードしてください。

「オウンドメディア支援サービス紹介資料」ダウンロードフォーム

目次

オウンドメディアの作成前に「クレド」を作ろう

オウンドメディアを作成すると決めたら、まずはオウンドメディアの「クレド」を作りましょう。

クレドとは、守るべき信条や方針などをまとめたものです。オウンドメディアのクレドを作成する際は、次のものを考えてみてください。

【オウンドメディアのクレド】

- なぜそのメディアを作ったのか

- どのような方針で記事を書いているのか

特にSEO記事を掲載しているオウンドメディアの場合、同種のメディアを複数比較すると、同じような記事が量産されている場合があります。

ここで、ほかのメディアに差をつけるために重要なのがクレドです。コンテンツには作り手の想いが反映されるものです。

例えば、弊社ナイルでは本メディアを「現場のリアルを正直に伝える場としたい」と考えているため、実際にウェブマーケティングに日々取り組んでいる自分たちにしか書けない内容を記事に盛り込んでいくことを心がけています。

オウンドメディアを運営する想いを、可能な範囲で内部と外部の両方に発信しましょう。

こうすることで、運営側のモチベーションも上がりますし、読者にはオウンドメディアや運営会社のファンになってもらえる可能性があります。

厳密なものでもなくてよいので、最低でも「どんなユーザー」に「どんな情報」を「どんなことを大切にしながら届けるのか」を明確にしておくとよいでしょう。

オウンドメディアを作る4ステップ

オウンドメディアは、「準備」「サイト構築」「記事制作」「分析」の4つのステップを踏んで作り上げていきます。

本記事では、以下の各ステップを順番に沿って解説します。

●オウンドメディアを作る4ステップ

- ステップ1【事前準備】:5つの準備

- ステップ2【サイト構築】:4つの手順

- ステップ3【記事制作】:3つの手順

- ステップ4【分析】:2つの手順

成功に繋がるオウンドメディアの事前準備について動画でも解説しています!

オウンドメディアを作る・ステップ1【事前準備】

オウンドメディアを立ち上げる際、作業に入る前に考えておくべきこととして、下記の4項目があります。

それぞれの詳細を、見ていきましょう。

準備1 目的と目標を決める

オウンドメディアを作る上で、何よりも優先して決めておかなければならないのが「目的」です。

オウンドメディアの目的としては、主に以下の4つが考えられます。

| オウンドメディアの目的 | |

| 項目 | 目的 |

| 集客 | 情報発信を行うことで、幅広いユーザーとの接点を作り集客につなげる |

| ブランディング | コンテンツで情報を発信し中長期的にコミュニケーションをとることで、ユーザーに企業や商品のイメージを定着させる |

| 売上向上 | オウンドメディアに集客し商品を訴求することで、売り上げの向上につなげる |

| 採用・求人 | 自社の魅力を発信し、人材獲得につなげる |

自社がオウンドメディアを作る目的はどれに該当するのかを確認し、制作チームで共有しましょう。

目的が決まったら、それを達成するための指標となる「目標」も併せて設定します。

ウェブマーケティングでは、目標設定をする際によく以下の2つが定められています。

【目標設定をする際に定める指標】

- KGI:組織やプロジェクトの最終的なゴールとなる目標

- KPI:KGIを達成するために必要な各種プロセスの数値

KGIとKPIの詳細については、下記の記事でご確認ください。

次に、目標を達成するために必要な指標を設定します。

オウンドメディアで使われる代表的な指標には、次のものが挙げられます。

| オウンドメディアの指標 | |

| 指標項目 | 詳細 |

| ページビュー数 | サイトがどのくらい閲覧されているかを表す |

| ユニークユーザー数 | 特定の集計期間内にサイトを訪問したユーザー数を表す |

| セッション数 | ユーザーがサイトを訪問してから離脱するまでの一連の流れを表す |

| リード獲得数 | どのくらいの見込み顧客を獲得できているのかを表す |

| 指名検索数 | 指名検索がどのくらいあるかを表す |

| コンバージョン数・コンバージョン率 | 「商品の購入」や「資料請求」などの成果を表す |

| 求人エントリー数 | オウンドメディア経由でのエントリー数を表す |

どのような数字を追うべきかは、オウンドメディアの目的によって異なります。指標の考え方については、以下の記事もぜひ参考にしてください。

準備2 ターゲットを決める

目的と目標が定まったところで、続いてはメディアを「誰に向けて作るのか」というターゲット設定を行います。

このターゲット設定の場面でよく用いられている手法が「ペルソナ」です。

ペルソナとは、ターゲットとして設定した具体的な顧客像のことで「年代・性別・職業・年収・価値観・ライフスタイル」などを詳細に詰めて作成します。

以下の2つの記事では、ペルソナの概要や設定方法について解説しているので、興味のある方はぜひご覧ください。

この記事もチェック

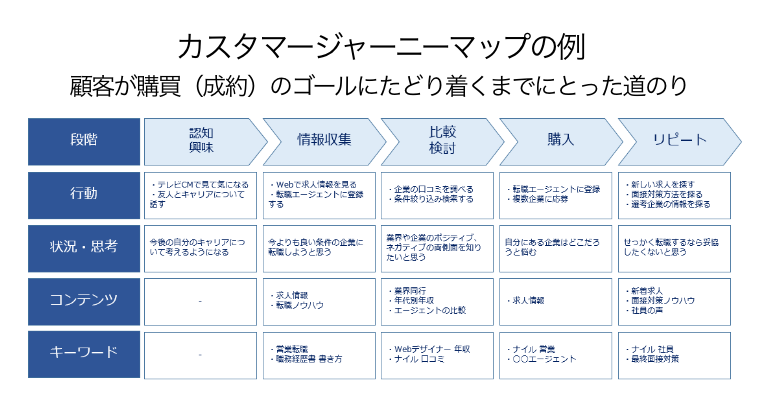

準備3 カスタマージャーニーを設計する

カスタマージャーニーとは、顧客が商品を認知してから購入するまでの一連の流れを可視化したものです。

カスタマージャーニーを作成して、購買プロセスをわかりやすく時系列に整理することで「どのタイミングでどのような情報を提供すればよいのか」がわかるようになります。

ただし作成の際は、「このような流れで動いてほしい」といった自社の希望を反映しないように注意してください。

顧客の思考や行動をリアルに想像して、“自社にとって都合がよいもの”にならないよう心がけることが大切です。

顧客に対してのアンケート実施や、営業・カスタマーサポート担当へのヒアリングなどを行うことで、より現実の顧客に即した実用性のあるカスタマージャーニーを作成できます。

なお、カスタマージャーニーの作り方や注意点については、以下の記事もぜひ参考にしてください。

準備4 集客チャネルを決める

ターゲットが決まったら、集客チャネルを検討していきましょう。

「チャネル」とは、流入経路のことを意味します。オウンドメディアの集客チャネルとして考えられるのは、以下の3つです。

| オウンドメディアの集客チャネル | |

| チャネル | 集客方法 |

| SEO | 検索結果ページの上部に表示されることで、安定した流入が見込める |

| SNS | フォロワーを増やしオウンドメディアへ流すことで新規顧客の集客につなげられる |

| ウェブ広告 | ウェブ上の媒体に掲載することで、狙ったターゲットを集客できる |

各チャネルでは、流入が期待できる人の年齢や性別、生活環境が異なります。先に設定したペルソナの行動を踏まえて、どのチャネルに注力するべきかを検討しましょう。

集客チャネルを決める際は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

この記事もチェック

準備5 運営体制を決める

「目的・目標」「ターゲット」「集客チャネル」のすべてが決まったら、最後にオウンドメディアをどのように運用していくかを検討します。

メディアの運営には、以下のような人材が必要です。すべて自社で人材の採用をするのか、外注するのか、または一部の役割を委託するのかを決めましょう。

すべて自社で運営したい場合は、社内にスキルを持っている社員がいなければ、教育をしたり新たに採用したりする時間が必要です。

一方で外注する場合は、外注先が見つかりさえすれば、すぐにオウンドメディアの運営を始められます。

高度なスキルを持った人に外注するのは、コストはかかりますが、自社のリソースを削減しながらクオリティの高いメディアを作り上げることが可能です。

オウンドメディアの事前準備、立ち上げ前にやることは、以下のコンテンツマーケティング資料で詳しく解説しています。ぜひご活用ください。

オウンドメディアを作る・ステップ2【サイト構築】

事前準備が整ったら、実際にオウンドメディアの構築に着手します。

下記の手順について、順番に見ていきましょう。

手順1 メディア名をつける

まずは、オウンドメディアの「名前」を決めます。

扱うテーマや商品・サービスなどがイメージしやすい名称を考えてみてください。

なお、他社の商標と同じ名称になっていないか、念のため確認しておくことも大切です。商標権を侵害していると、後々トラブルにつながりかねません。

商標登録は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認できます。

参考:J-PlatPat 特許情報プラットフォーム(独立行政法人工業所有権情報・研修館)

手順2 ドメインを決める

メディア名が決まったら、それに合わせてドメイン(メディアのURL)を設定します。

このとき、ドメインは長すぎず、一見して理解しやすいものにすることがおすすめです。

メインサイトがある場合は、以下のようなサブドメインやサブディレクトリを設定するという方法もあります。

【「https://tatoe.com/」がメイン(ルートドメイン)の場合】

- サブドメイン:「https://sub.tatoe.com/」の「sub」の部分

- サブディレクトリ:「https://tatoe.com/sub/」の「sub」の部分

サイトの管理しやすさをメインに検討しつつ、特に大きな問題がなければサブドメインで運用することを推奨します。

サブドメインとサブディレクトリについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

手順3 サーバー環境を整える

メディア名とドメインが決まったら、続いてはオウンドメディアのデータを保管するサーバーを用意してください。

サーバー環境を整備する方法としては、「自社専用サーバーを設置する」「クラウド型サーバーを活用する」「共有サーバーをレンタルする」の3つが考えられます。

それぞれの方法の特徴は、以下のとおりです。

| サーバー環境を整備する方法 | |||

| 環境 | 自社専用サーバー | クラウド型サーバー | 共有サーバー |

| 概要 | サーバーを購入して、自社に設置する | サーバーを提供するクラウドサービスと契約する | 1つのサーバーを複数の会社でシェアする |

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

どの方法を採用するか決める際には、それぞれのメリット・デメリットを比較して、自社に適したものを選ぶようにしましょう。

手順4 コンテンツを作る

サーバー環境が整ったら、いよいよサイトを作っていきます。

コンテンツの制作には、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)という、ウェブの専門知識がなくても管理画面から記事の作成・更新ができるシステムを活用することがおすすめです。

CMSはブログを書くように作業できて分業体制がとりやすいため、複数人で運用していくことの多いオウンドメディアに適しています。

CMSの導入形態としては、以下の3つがあります。

| CMSの導入形態 | |

| 形態 | 詳細 |

| オープンソース |

|

| パッケージ |

|

| クラウド |

|

なかでもオープンソースのWordPressは、使い勝手の良さから多くのオウンドメディアで活用されています。迷ったら、WordPressでオウンドメディアを作るとよいでしょう。

ここまででご質問のある方は、以下のバナーよりお気軽にお問い合わせください。

オウンドメディアを作る・ステップ3【記事制作】

オウンドメディアのサイト構築ができたら、続いては記事の制作です。

自然検索流入を増やしたいという場合には、SEOを意識した記事制作が必要になります。

以下で紹介する作業手順の前に、「キーワード選定」と「検索意図の推測」を実践してみてください。詳しい方法は、以下の記事で紹介しています。

この記事もチェック

手順1 記事の構成を作る

いきなり本文を執筆して質の高い記事を書くことは難しいため、まずは記事全体の構成を練ることから始めましょう。

具体的には、以下のようなものを作成します。

このように「大見出し(h2)」と「小見出し(h3)」を決めて、それぞれの部分に何を書くのかを検討してください。

また、この時点でディレクター・編集者・ライターがコミュニケーションをとって、検索意図を満たしているかチェックしておけば、後から大幅に変更となる事態を避けられます。

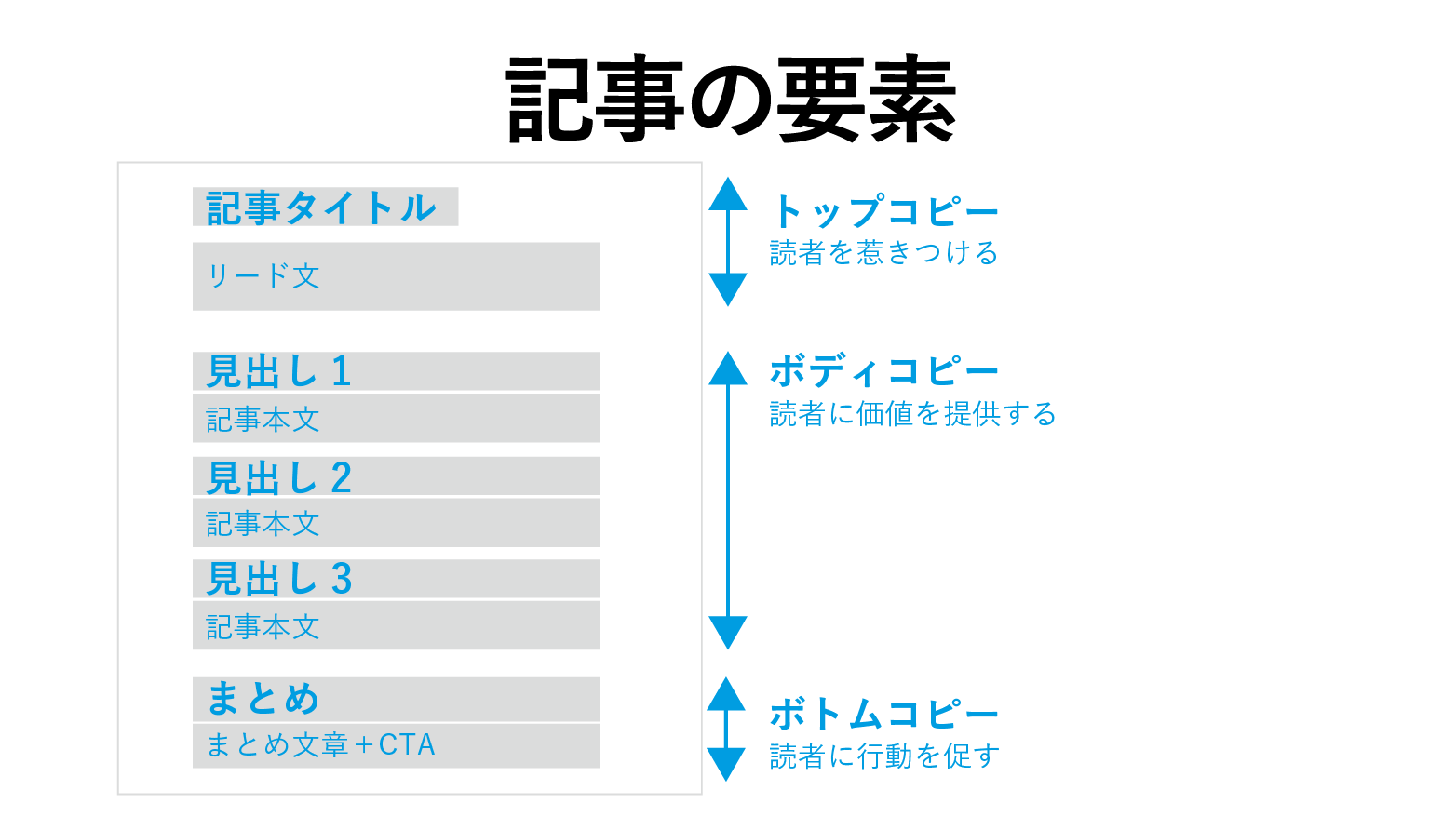

なお、構成を作る際は、まず「トップコピー」「ボディコピー」「ボトムコピー」の3要素に分けて考えると進めやすいです。

【記事の構成】

- トップコピー:読者が最初に目にする冒頭部分のこと

- ボディコピー:記事本文のこと

- ボトムコピー:記事のまとめ部分のこと

以下の図も、参考にしてください。

その上で、下記の順番で具体的な構成を作成します。

【記事構成の作成手順】

- 企画を考える

- キーワードを決める

- 競合記事を調査する

- 記事詳細に落とし込む

- 記事タイトルやリードを作る

以下の記事では具体的な構成作成方法に加え、構成に必要な記載内容も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

手順2 記事を作成する

構成が完成したら、本文の執筆に入ります。

ユーザーの満足度を高める記事を書くためには、最低限、以下の3つのポイントを意識するようにしてください。

【記事作成3つのポイント】

- わかりやすい原稿にする

- 情報源は信頼性を重視する

- 見せ方を工夫する

特に、読者にとってわかりやすい記事にすることはとても重要です。わかりやすい記事を目指すためには、「5W1H」を意識するのがおすすめです。

「5W1H」

- いつ(When)

- どこで(Where)

- 誰が(Who)

- 何を(What)

- なぜ(Why)

- どのように(How)

なお、他サイトなどの情報を参考にする場合は、「本当に信頼できる情報源か」という確認も欠かせません。

信憑性が低い個人ブログなどは参考にせず、官公庁など公的機関が発信しているような信頼のおける情報元を参考にしてください。

また記事の見せ方についても、テキストばかりにならないように、写真やイラストなどの画像・箇条書き・表などを入れて、ビジュアル的にも読みやすい記事になるよう工夫することが大切です。

質の高い記事を作成するコツは、下記の記事でも詳しく解説しています。こちらも併せて参考にしてください。

この記事もチェック

手順3 記事を編集して公開する

本文の執筆が終わったら、完成した原稿は何度も読み直して推敲します。

推敲の際は、以下のポイントに着目してみてください。

【推敲のポイント】

- 誤字・脱字はないか

- 数字に誤りはないか

- 漢字やひらがなの表記は統一されているか

- 語尾が連続していないか

- 論理が飛躍していないか

ライター自身による推敲が終わったら、次は編集者によるチェックを行って、さらに質を上げていきます。

作成する記事は、「読者にとって有益な、質の高い記事である」ことが大切です。記事の作り方については、以下の記事も参考にしてください。

この記事もチェック

このように記事制作には多くの時間が必要な上、複数人での制作&編集体制が必要です。

企業によっては、「社内で取り組むにはハードルが高い」「そもそも社内のリソースが足りない」という可能性もあります。

その場合は、外部に依頼するのも一手です。ナイルではユーザーにとって価値のある、高品質な記事制作サービスも提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

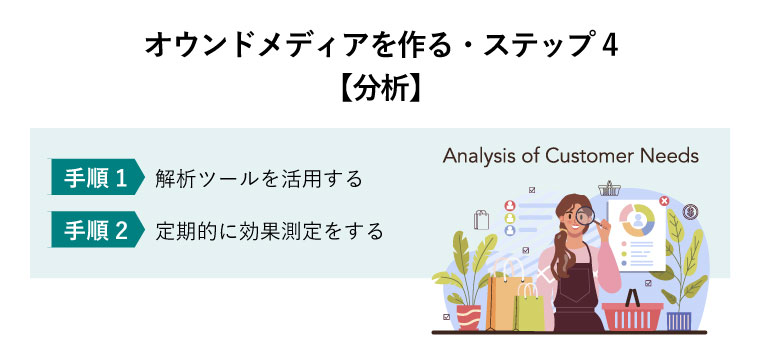

オウンドメディアを作る・ステップ4【分析】

オウンドメディアで記事を作成した後、そのまま放置していては当初に設定した目的を達成することはできません。

成果を出すためには、現状の運営方法が成果につながっているのか常にチェックすることが大切です。そこでここでは、オウンドメディアの現状を分析する方法を解説します。

手順1 解析ツールを活用する

オウンドメディアを分析する際は、「解析ツール」を使うと短時間で多くのデータを得られます。

代表的な解析ツールは、以下の3つです。オウンドメディアの運営に力を入れたいのであれば、少なくともこの3つはすべて活用することをおすすめします。

| オウンドメディアの解析ツール | |

| ツールの種類 | 機能詳細 |

| Googleアナリティクス(GA4) |

|

| Google Search Console |

|

| 検索順位チェックツールGRC |

|

Googleアナリティクス4の詳細や設定方法については、以下の記事を参考にしてください。

また、Google Search Consoleでできることについては以下の記事で解説しています。見るべきポイントや詳しい使い方を紹介しているので、併せてご覧ください。

手順2 定期的に効果測定をする

解析ツールを使ってチェックするべき主なポイントは、以下の5つです。

【解析ツールのチェックポイント】

- アクセス状況:「サイト全体のアクセス数」および「コンテンツごとのアクセス状況」を把握する

- 流入経路:ユーザーがどういった経路で、サイトに訪問したのかを確認する

- 検索キーワード:検索エンジンからは、どのようなキーワードで流入しているのかチェックする

- ユーザーの行動:ユーザーがサイト内でどのような行動をとっているのか分析する

- コンバージョン状況:商品・サービスの購入や新規登録、問い合わせがどれほど発生しているのか確認する

具体的な分析方法については、以下の記事で紹介しています。詳しくはこちらを参考にしてください。

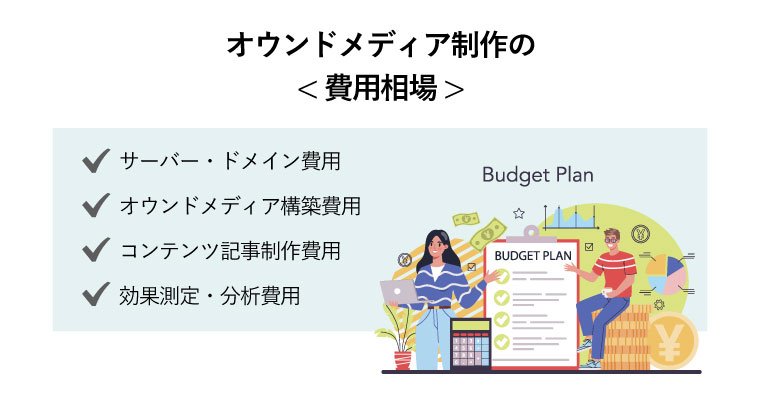

オウンドメディア制作にかかる費用の相場

オウンドメディアの制作には、時間と費用が必要です。

ここでは費用が必要となるポイントと、費用の相場を紹介します。

サーバー・ドメイン費用

サーバー代は、レンタルサーバーを利用する場合に必要になります。

年額の場合は、以下の金額が目安です。

【サーバー・ドメインの年額相場】

- サーバー代:1万~5万円程度

- ドメイン代:数千~5千円程度

すでにコーポレートサイトがあって自社のドメインを保有している場合は、メインとなるドメインを分割したサブドメインを取得したり、メインのドメイン配下となるサブディレクトリに構築したりなど、そのドメインを活用して構築する方法もあります。

サブドメインを取得する際は費用がかかるため、テーマが同じまたは近い場合は、サブディレクトリがおすすめです。

ドメインをどのように扱うかは、社内のウェブ担当や外注パートナーなどのウェブサイト制作者にあらかじめ確認しておきましょう。

オウンドメディア構築費用

外注して新規で立ち上げる場合は、100万~300万円程度の費用がかかります。

自社で進めてコストを抑えることも可能ですが、時間がかかるなどのデメリットもあるため、予算を踏まえた上で検討しましょう。

以下の記事では、オウンドメディアの立ち上げから運用に至るまで、一般的にどのくらいの費用がかかるのかをより具体的に解説しています。

運用コストを節約するポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

コンテンツ記事制作費用

自社でコンテンツ記事を制作する場合、人件費以外の費用はかかりません。

しかし、ほかの業務を行っている社員に依頼するケースが多くなるため、業務量の調整などが必要です。

なお、記事制作を外注する場合、1記事あたりの費用相場は1万円~5万円です。記事のボリュームによって1記事あたりの費用は変動する可能性があります。

また、月に何本の記事制作を依頼するのか、校正者や編集者のチェックもお願いするのか、図解・画像作成もお願いするのかなど、依頼する内容によっても金額は大きく変動します。

効果測定・分析費用

無料ツールを使って自社で分析を行う場合、人件費以外の費用は発生しません。

ただし有料ツールを使用する場合は、利用するための費用が必要です。月に数千円~数万円と、ツールによって価格幅があります。

サイト運営に必要とされる分析は、無料で使える「Googleアナリティクス」や「Google Search Console」でも十分できます。

一方、有料ツールには効率的に分析できる便利な機能が備わっていることが多いです。分析にかかる労力や手間を省きたい場合は、有料ツールも検討してみてください。

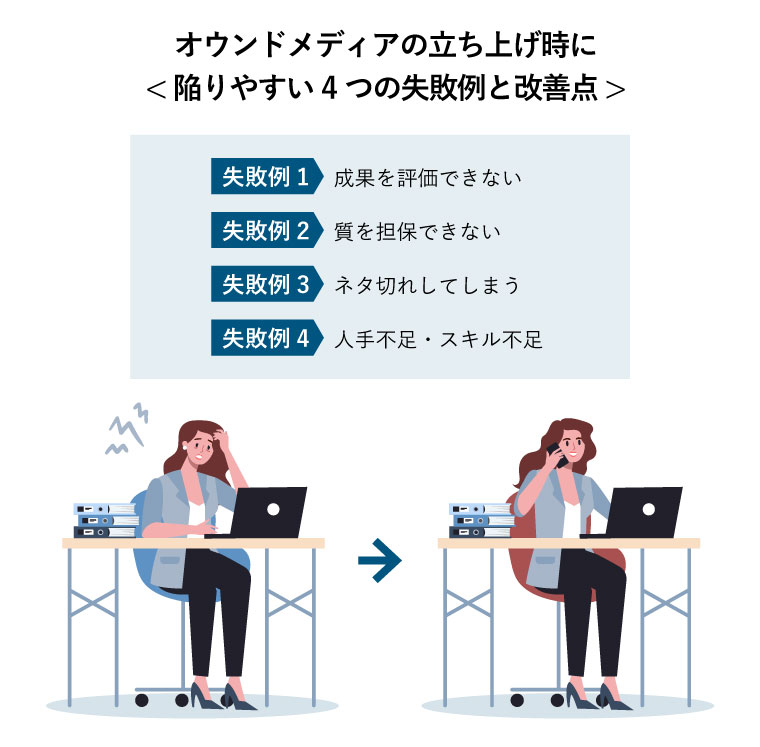

オウンドメディアの立ち上げでよくある4つの失敗例

オウンドメディアを始めて、陥りやすい失敗例を紹介します。

ここまで見てきたように、オウンドメディアを0から作るには、多くのステップを踏まなければなりません。

成果をもたらす資産としてオウンドメディアを育て上げるためにも、よくある失敗例を覚えておき、そのような事態に陥らないように運用していきましょう。

失敗例1 成果を評価できない

オウンドメディアは効果が出るまでに最低でも半年と時間がかかるため、長期的な視点が必要です。

オウンドメディアの特性について社内で理解を得られていないと、せっかく立ち上げても「成果を生み出す見込みがない」と思われかねません。

成果が期待できないと判断されると、リソースの削減や更新の停止など、オウンドメディアの運営自体が志半ばでストップしてしまうケースもあります。

改善点:

「オウンドメディアは効果が出るまでに時間がかかる」ということを社内全体に理解してもらい、予算と回収期間などを決めておくことが大切です。

失敗例2 質を担保できない

ほかの業務との兼任で記事制作を行う場合、日々の業務に忙殺されてしまい、記事制作に割ける時間が減り、結果的に記事の質が落ちてしまうことがあります。

また、記事の質を一定以上担保するためには、ライティングはもちろん、編集や校正・校閲などの専門スキルが必須です。

これらのスキルがない場合、制作した記事が著作権や景品表示法にふれてしまうなどの問題を起こす可能性もあり、企業やブランドイメージの毀損につながることも考えられます。

改善点:

社内にノウハウやスキルがない場合は、編集・校正だけでも専門知識のある外部に委託するのがおすすめです。

失敗例3 ネタ切れしてしまう

オウンドメディア運営は継続的に取り組まなければならず、更新を続けるうちにネタ切れになってしまうことも多々あります。

途中でネタが切れるとコンテンツの制作が難しくなるため、ネタが枯渇しないシステムづくりは必須です。

改善点:

ネタをストックすることを習慣化して、ネタ切れを避けましょう。

具体的には、以下の方法などがあります。

【ネタ切れしないコツ】

- 日々の業務の中で作成した資料を記事制作に活用する

- 社内でネタになる情報を募集する

- 週に1回など頻度を決めてネタ出し会議をする

失敗例4 人手不足・スキル不足

社内だけで運用する場合は、人手不足やスキル不足になりがちです。

人手が不足すると、リリースできる記事の本数も減ってしまい、いずれは運営が止まってしまう事態にもなりかねません。

これまで紹介したように、オウンドメディア運営には多くのフェーズがあります。

改善点:

すべてのフェーズを社内で補おうとする場合、無理が生じる可能性もあるため「編集のみ」「分析のみ」など、部分的にでも外注を活用するのがおすすめです。

なお、ナイルでは、上記に挙げた失敗例を解決するための、より具体的な対応をまとめた資料を無料でご用意しています。ぜひ、以下よりダウンロードしてご覧ください。

\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/

自社の財産となるオウンドメディアを作ろう

オウンドメディアを作り上げ、継続的に運用していくことは確かに大変です。

しかし、オウンドメディアを通じて良質なコンテンツを発信し続ければ、ユーザーとの接点が生まれ、自社商品の認知拡大や購入につなげられます。

また検索エンジンに良質なメディアと判断されればSEOでも有利となり、自社にとって大きな財産となります。

ビジネスを成功させるためにも、世界にひとつしかない自分たちだけのメディアを作り上げてみてはいかがでしょうか。

なお、ナイルではオウンドメディアの立ち上げや運用を手厚くサポートする「オウンドメディア支援サービス」を提供しています。サービスに関する詳しいPDF資料を無料配布中です。

- そもそもオウンドメディアとは

- オウンドメディアの運用でつまづいてしまう点

- ナイルのオウンドメディア支援の流れ

- 実際の支援内容

などを紹介しています。ぜひ、以下よりダウンロードしてご覧ください。

オウンドメディアの立ち上げ・運用をプロが支援します

ナイルが提供するオウンドメディア支援サービス、記事制作・コンテンツ制作代行を詳しく紹介しています。「見積もりが欲しい」「オウンドメディアを作っていいか不安」とお考えでしたら、お気軽に無料相談をお申し込みください!

関連記事