オウンドメディア(Owned Media)は、企業が集客や採用、ブランディングを目的に運営するメディアのことです。

今回の記事では、「そもそもオウンドメディアとは何なのか」から、運用するメリットとデメリット、また作り方と成功のポイントまでを解説していきます。

また、オウンドメディア運営のよくある課題と解決策についてまとめた無料のPDF資料をご用意しています。

事前にオウンドメディア運営の課題と解決策を知っておくと、抜け漏れのない準備に繋がります。

お気軽に以下のバナーをから資料ダウンロードしてください。

\社内検討や情報収集にもお役立てください!/

目次

オウンドメディアとは

オウンドメディアは、自社で運営するメディアの総称です。

広義では企業のサービスサイトはもちろん、SNS、ECサイト、紙のパンフレットなどもオウンドメディアに含まれます。ただし、ウェブマーケティングの文脈では「企業の運営するブログ」を指すことが多いです。

例えば、弊社でも「ナイルのSEO相談室」「NYLE ARROWS(ナイルアローズ)」というオウンドメディアを運営しています。このように、自社のウェブサイトで作成したコンテンツを通じて、情報発信をするのがオウンドメディアです。

オウンドメディアの目的

オウンドメディアを運営する目的としては、主に「集客」「ブランディング」「売上向上」「リクルーティング」の4つがあります。

運営を成功させるためには「自社の目的」がどれに該当するのかを明確にして、常に念頭におくようにしましょう(下図参照)。

| 集客 | オウンドメディアを通じて情報発信をすることで、幅広いユーザーとの接点を作る |

| ブランディング | オウンドメディアで自社を理解してもらえるコンテンツを発信して、商品やサービスのイメージを作り上げる |

| 売上向上 | オウンドメディアに顧客を呼び込み、商品・サービスを訴求することで売上アップにつなげる |

| リクルーティング | オウンドメディアで情報発信しながら求人をすることで、自社が必要としている人材の採用を狙う |

オウンドメディアの目的・役割については、下記の記事で詳しく解説しています。

オウンドメディアが必要な理由

ウェブマーケティングを展開する上で、オウンドメディアが必要だとされる主な理由は、下記の2つです。

- 公式サイトとは異なる情報発信ができるから

- ペイドメディアとアーンドメディアの欠点を補えるから

まずは、オウンドメディアと公式サイトの違いから見ていきます。企業が運営するサイトには、オウンドメディアのほかに「公式サイト(コーポレートサイト)」もありますが、両者には以下のような相違点があります。

| 相違点 | 公式サイト | オウンドメディア |

| 目的 | 企業情報の公表・ブランディング | 集客・ブランディング・売上向上・リクルーティング |

| 発信内容 | 会社概要や事業内容などを発信する | 特定の分野に特化した情報を扱うことがある |

| ターゲット | 幅広いユーザーや取引先をターゲットにする | 目的を達成するため、ターゲットを絞る場合がある |

公式サイトでは、会社概要や事業内容などを伝えることが中心になりますが、オウンドメディアでは比較的自由に発信ができます。そのため、目的を達成するべくターゲットを絞ったコンテンツの作成なども可能なことが、オウンドメディアが必要とされる理由の1つです。

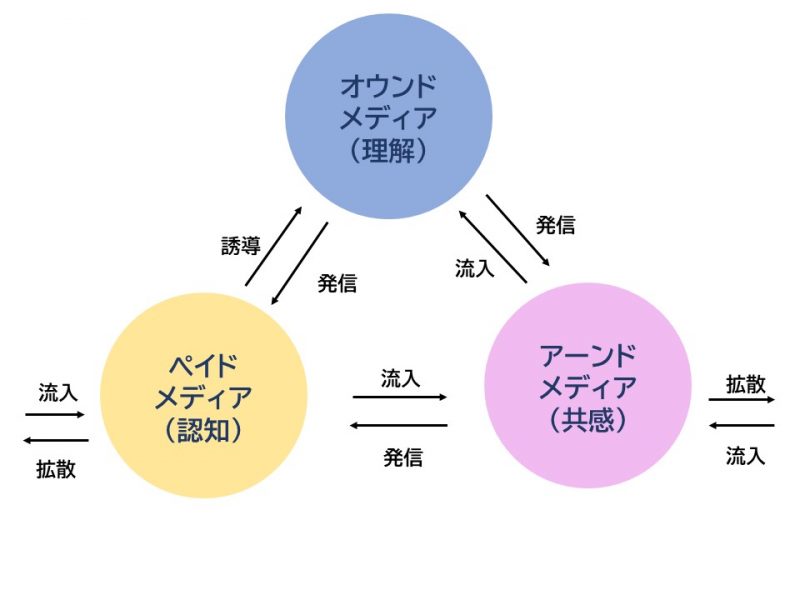

2つ目の理由としては、オウンドメディアはペイドメディアとアーンドメディアの欠点を補えることが挙げられます。ペイドメディアとアーンドメディアとは、以下のようなメディアを指す言葉です。

| ペイドメディア:費用を払って出稿するメディアのこと(リスティング広告やテレビCMなど)

アーンドメディア:生活者が主体となって情報が流通するメディア(SNSやブログなど) |

オウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディアの3つを合わせて、トリプルメディアと呼びます。ウェブマーケティングでは、3つのメディアを下図のように相互に関係を持たせながら、成果を上げていきます。

トリプルメディアのうちペイドメディアは、ユーザーを流入させる即効性があるものの、多大な費用がかかりコミュニケーションが一方的になりがちという欠点があります。また、アーンドメディアはユーザーとの接点を容易に作れますが、情報を蓄積させることは不得意です。

これらに対してオウンドメディアは、運用にペイドメディアほどの費用はかからず、ユーザーと相互コミュニケーションが取れます。さらに、作成したコンテンツを蓄積していくことが可能です。このように、ペイドメディアとアーンドメディアのデメリットを補えることが、オウンドメディアが必要とされる一因となっています。

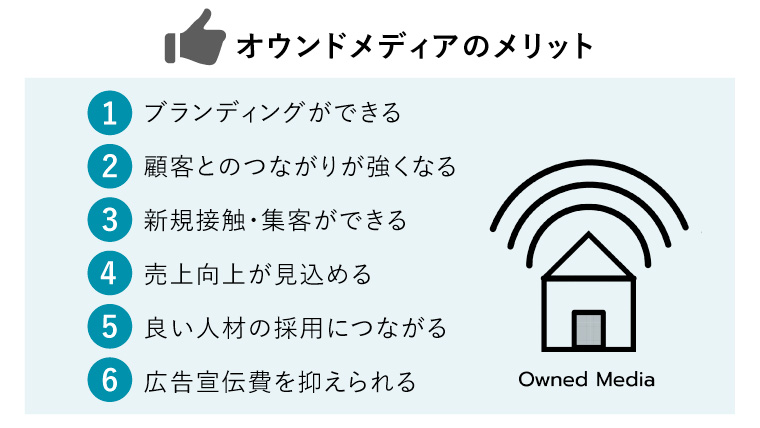

オウンドメディアの6つのメリット

オウンドメディアを運営することには、上記の6つのメリットがあります。

それぞれの詳細を見ていきましょう。

メリット1 ブランディングができる

オウンドメディアでは、コンテンツを通じて自社の考えや想いを伝えることで、企業イメージを作り上げることができます。

口コミなどと違って、自社で発信する内容をコントロールできる点もブランディング向きです。企業イメージを確立させるためには、統一感のあるメッセージを伝えていくことが大切になります。

メリット2 顧客とのつながりが強くなる

オウンドメディアを通じてユーザーの役に立つ情報を出し続けることで、企業に対する信頼感も強まっていきます。

さらに、オウンドメディアで公開した内容をSNSでも配信して、ユーザーと相互にコミュニケーションを取るようにすれば、自社の「ファン」を増やしていくこともできます。

メリット3 新規接触・集客ができる

オウンドメディアを使えば、新規ユーザーの集客をすることが可能です。

現代のユーザーは、自身に必要な商品やサービスを見つける際に「広告」よりも「自ら検索した情報」を重視する傾向があります。そこで、ユーザーの目にふれやすくするには、オウンドメディアで継続的に情報を発信しながら、検索エンジンの上位に表示させることが重要です。

メリット4 売上向上が見込める

オウンドメディアでは、「すぐに商品・サービスを購入したいと考えているユーザー(顕在層)」から「今後購入する可能性があるユーザー(潜在層)」までを集客することが可能です。

顕在層に対しては、インタビューや体験談などを公開して、自身が利用している姿をイメージしてもらうことで、成果につなげられます。また、潜在層に対しても購買意欲をかき立てるコンテンツを提供することで、将来的な売上アップを見込めます。

メリット5 良い人材の採用につながる

オウンドメディアを通じて、採用をすることを「オウンドメディアリクルーティング」といいます。

オウンドメディアリクルーティングの大きなメリットは、「採用のミスマッチを防げること」です。まず、コンテンツを通じて求職者に「どのような能力や経験を求めているか」を伝えることで、自社に合った人材を採用しやすくなります。

さらに、応募の段階でどのような働き方になるのかを知ってもらえれば、採用後に「イメージと違った」という理由で退職されるリスクを低減できます。

メリット6 広告宣伝費を抑えられる

オウンドメディアでは、作成したコンテンツを通じて、新規ユーザーとの接点を作っていきます。

そのため、広告以外の集客経路を作ることができ、広告宣伝費を抑えることが可能です。さらにメディアを長く運営していると、コンテンツも蓄積されるため、広告への依存度は右肩上がりで薄くなっていきます。

オウンドメディアの2つのデメリット

オウンドメディアにはメリットがある一方で、下記のようなデメリットもあります。

ここでは、それぞれの詳細を解説します。

|

オウンドメディアのデメリット 効果が出るまでに時間がかかる 運営が難しくコストがかかる |

デメリット1 効果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディアを開設してからコンテンツが検索エンジンで上位表示されるまでには、半年以上かかることもあります。

そのため、メリットとしてお伝えした「集客」や「売上アップ」などの効果が出るまでには、半年から1年以上は見ておいたほうがよいでしょう。

デメリット2 運営が難しくコストがかかる

オウンドメディアは、運営が難しいこともデメリットのひとつです。

これは、多数の企業がオウンドメディアに取り組むようになり、競争が激化していることが関係しています。競争を勝ち抜くためには、「SEOの知識」や「シェアされやすいコンテンツ」を理解しながら記事を制作する必要があります。このため、オウンドメディアの運営には、人的・金銭的リソースを十分にかけなければなりません。

オウンドメディアの作り方

オウンドメディアは下記のとおり、「準備」「サイト構築」「記事制作」「分析」の4ステップを踏んで作り上げていきます。

| 準備 |

|

| サイト構築 |

|

| 記事制作 |

|

| 分析 |

|

成功に繋がるオウンドメディアの作り方について動画で解説しています!

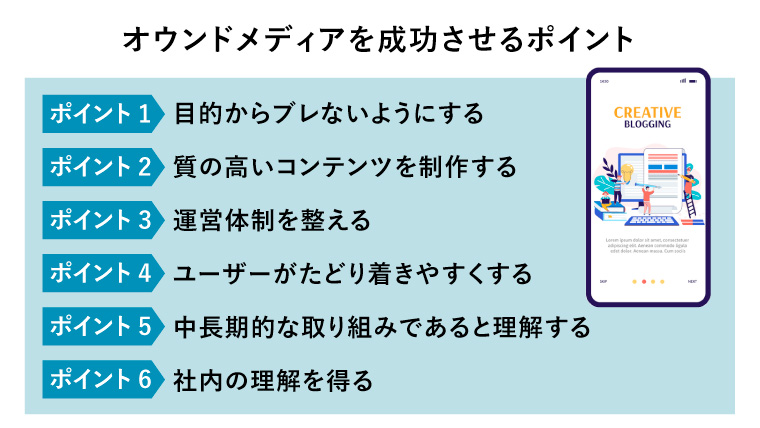

オウンドメディア運用を成功させる6つのポイント

オウンドメディアの運営を成功させるためには、下記6つのポイントを押さえておく必要があります。

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

ポイント1 目的からブレないようにする

オウンドメディアで成果を上げるためには、当初に設定した目的を常に念頭におきながら、必要なコンテンツをコツコツと作成していく姿勢が大切です。

オウンドメディアを運営する目的としては、「集客」「ブランディング」「売上向上」「リクルーティング」の4つがあるとお伝えしました。最初に目的を明確にしておくことはもちろん大切ですが、運営を続けているうちに「運営すること」自体が目的になってしまっているケースがあります。

ポイント2 質の高いコンテンツを制作する

コンテンツ制作の基本は、ユーザーにとって有益な情報を提供することです。

反対にいうと、低品質なコンテンツだと誰にも興味を持ってもらえませんし、検索エンジンで上位表示することも難しくなります。質の高いコンテンツの特徴としては、以下の3つの条件が挙げられます。下記を参考に、質の高いコンテンツを制作するよう心がけてください。

- 読者が真似しやすいこと:真似できるレベルまで詳細かつわかりやすく書かれている。

- 読みやすいこと:文章だけではなく、図解や表、箇条書きなどを駆使している。読者は「文章を読みたい」のではなく「情報を得たい」ので、必ずしも文章で伝える必要はない。

- 知りたいことが網羅されていること:記事を見てあらゆる疑問が解決できる。

ポイント3 運営体制を整える

質の高いコンテンツを作成するためには、運営体制を整えることも重要です。

オウンドメディアを運用していくためには、具体的には以下のような人材が必要になります。

これらの人材を自社で確保したり、外注したりして、継続的に運営できる体制を構築してみてください。

ポイント4 ユーザーがたどり着きやすくする

オウンドメディアを成功させるためには、ユーザーの目にふれやすくする工夫も大切です。

これは、いくら質の高いコンテンツを作っても、誰にも見つけてもらえなければ意味がないためです。ユーザーが自社のメディアにたどり着きやすくするため、集客チャネルの設計は綿密に行うようにしてください。SNSやコーポレートサイトなどにリンクを設置しておくことも重要です。

ポイント5 中長期的な取り組みであると理解する

オウンドメディアは、短期で成果が出るものではありません。

サイト設計からコンテンツ制作に至るまで、とても長い時間がかかります。そして、コンテンツを作り始めてから成果が出始めるまでにも、半年から1年以上要します。オウンドメディアは中長期的な取り組みと理解した上で、リソースを適切に配分すると良いでしょう。

ポイント6 社内の理解を得る

オウンドメディアはすぐには結果が出ないことを社内でも周知し、長い目で見てもらうことを推奨します。

また、コンテンツ制作にあたっては社員の話を聞く機会もあるため、社内の協力体制を作っておくことも重要です。社員の話を聞く際のコツは、「その人にとってのメリット」を伝えることです。

例えば、営業部の話を聞くなら「今回の記事は商談の場でも使えるので、より現場の雰囲気を反映するために、お客様のよくある悩みを聞かせてほしい」などといったことを伝えると、協力してもらいやすくなります。

\運用開始後のよくある課題と解決策を紹介!/

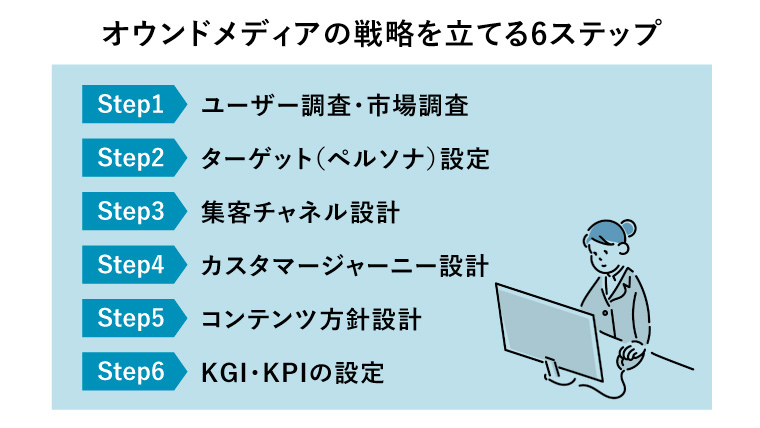

オウンドメディアの戦略の立て方6ステップ

オウンドメディアを成功させるためには、戦略設計も重要です。

ここでは、オウンドメディアの運用戦略を下記6つのステップに分けて、順番に解説していきます。

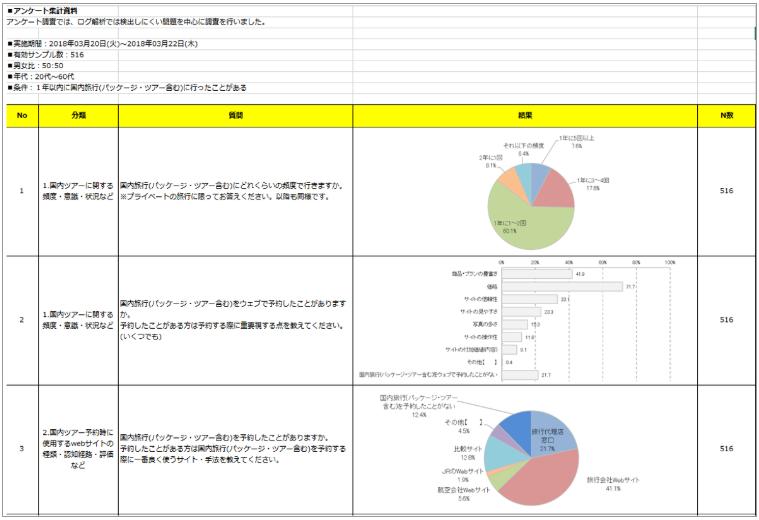

ステップ1 ユーザー調査・市場調査

オウンドメディアの戦略設計は、「顧客満足度調査」「ユーザー意識調査」「ユーザー実態調査」といったアンケートを実施して、ユーザーのニーズや市場のトレンドを把握するところから始まります。

得られたニーズやトレンドをもとに、それを満たすためのコンテンツを検討していくことになります。詳細な分析をするために、上記の調査に加えて「ユーザーインタビュー」や「ワークショップ」を実施してみることもおすすめです。

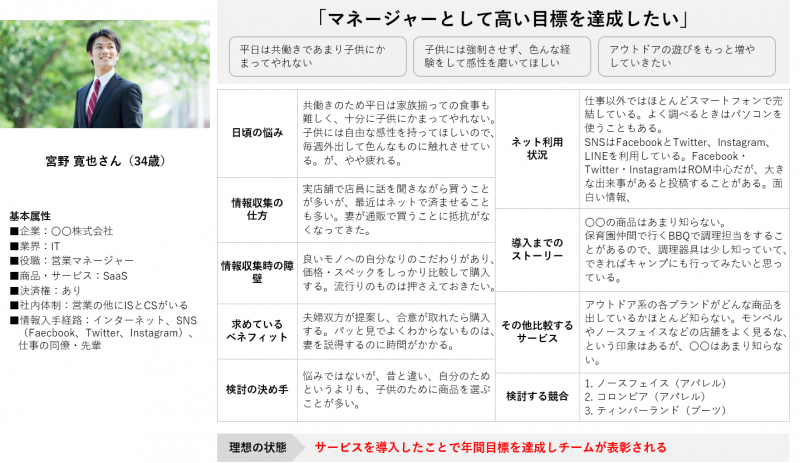

ステップ2 ターゲット(ペルソナ)設定

続いて、オウンドメディアを「誰に向けて作るのか」というペルソナの設定をします。

ペルソナとは、年代・性別・職業・年収などを細かく設定した顧客像のことです。

ユーザー調査や市場調査から得られた分析結果をもとに作成します。また、ペルソナの設定には「社内の営業担当者へのインタビュー」や「自社が保有する顧客データの分析」も有効です。

ペルソナについてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

ステップ3 集客チャネル設計

ペルソナの設定後に行うのは、ユーザーをどの方法で集客するのかを決める「集客チャネル設計」です。

具体的な流入経路としては、検索エンジンやSNSなどが考えられます。

ただし、一口にSNSと言っても、Facebook・Twitter・Instagram・TikTokでは、それぞれ利用しているユーザーの年齢や特徴に大きな違いがあります。成果を上げるためには、流入元の特徴を理解した上で、ペルソナに合った集客チャネルを設計することが大事です。

集客チャネルの設計については、下記の記事も併せて参考にしてください。

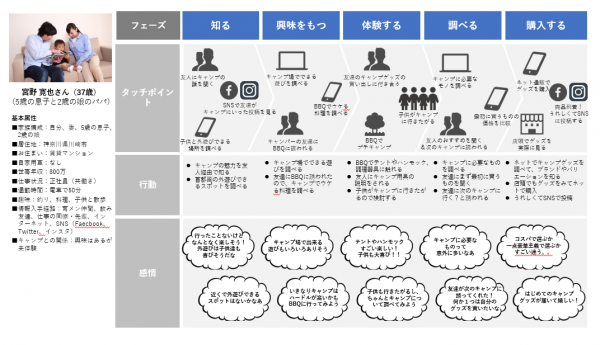

ステップ4 カスタマージャーニー設計

「集客チャネル」の設計まで完了したら、続いては「カスタマージャーニー設計」です。

カスタマージャーニー(Customer Journey)とは、「顧客の行動や思考、感情といったプロセスを目に見える形に落とし込んだ図」を指します。

具体的には、顧客が自社の商品・サービスを知るところから購入するまでの「認知段階」「検討段階」「決定段階」といったステップに分けて検討していきます。

カスタマージャーニーの詳しい設計方法については、下記の記事を参考にしてみてください。

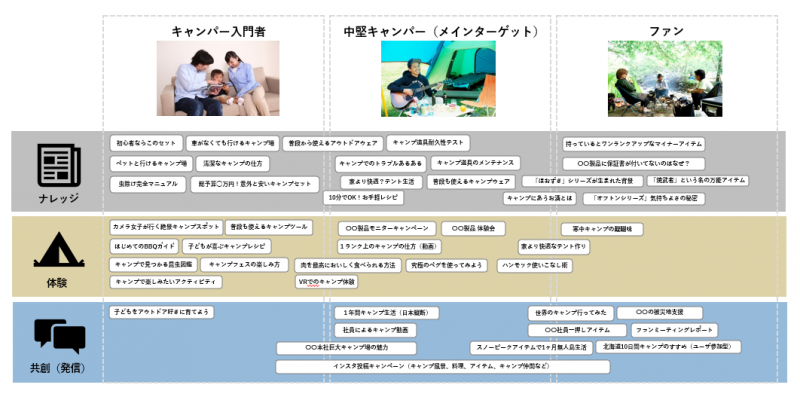

ステップ5 コンテンツ方針設計

続いては、「コンテンツ方針設計」です。

ここでは、事前に設定したペルソナやカスタマージャーニーを踏まえて、どのようなコンテンツが必要なのかを検討していきます。

決定した方針は明文化しておくことで、オウンドメディアの運営メンバーが共通認識を持ってコンテンツ制作に取り組めます。

ステップ6 KGI・KPIの設定

最後に「KGI」と「KPI」を設定します。

KGIとは「オウンドメディアで成し遂げたい最終目標」のことで、KPIは「KGIを成し遂げるために、達成すべき数値」のことを指します。メディアの目的や目標を見失わないためにも、KGIとKPIの設定は非常に重要です。

なお、KGIとKPIについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

オウンドメディアの事例

オウンドメディアの事例としては以下のようなサイトがあります。

|

自社でオウンドメディアを作る際には、コンテンツの内容やサイトのデザインを参考にしてみてください。

なお、上記の3サイトを含めた「オウンドメディアの成功事例」を以下の記事で紹介しています。より詳しく知りたい場合は、併せてご覧ください。

オウンドメディアでビジネスを成功に導こう

オウンドメディアを上手く運用できれば、売上の向上や広告宣伝費の抑制ができるため、自社に大きな利益をもたらします。

しかし、オウンドメディアで成果を上げるためには、運営のノウハウが必要です。この記事では、成功のポイントや戦略設計の方法について余すことなく解説したので、ぜひ自社のオウンドメディア運営の参考にしてみてください。

ナイルではオウンドメディア運営のよくある課題と解決策についてまとめた無料のPDF資料をご用意しています。

- 成果を評価できない

- 質を担保できない

- ネタ切れしてしまう

- 人手不足・スキル不足

のよくある4つの課題と解決策を紹介しています。

事前にオウンドメディア運営の課題と解決策を知っておくと、抜け漏れのない準備に繋がります。お気軽にお申し込みください。

オウンドメディアの立ち上げを検討中の方へ オウンドメディアには「ブランディング」「リード獲得」「広告費削減」といったメリットがありますが、運営には課題がつきものです。本資料では、事前に押さえておきたい4つのよくある課題と解決策をまとめています。また、オウンドメディアの必要性にお悩みでしたら、ぜひ無料相談をお申し込みください!必要性から一緒に検討します 。

ナイルのオウンドメディア支援サービスの詳細はこちらをご確認ください。