リード獲得とは、自社の商品やサービスを将来購入する可能性がある見込み顧客の情報(=リード)を集めることです。リードの活用によって営業活動を効率化し売上アップを目指せるため、多くの企業が注力しています。

本記事では、リード獲得の概要や施策など基礎知識を紹介します。「マーケティングを成功させて売上を増やしたい」とお考えの方は、最後までご覧ください。

ナイルでは、オンラインでリードを獲得したい方を対象に、無料相談を実施しています。「ナイルのWebコンサルティングサービス資料」のダウンロードもできますので、以下からお気軽にご利用ください。

BtoBマーケティングのコンサルティングをご検討中の方へ

Webコンサルティングをはじめとする、各サービスの詳細、スケジュール、費用の目安を資料でご紹介しています!また「具体的なマーケティングの悩みがある」「見積もりが必要」といった方は、お気軽に無料相談へお申し込みください!

目次

リード獲得とは

前述のとおり、リード獲得とは、自社の商品やサービスを将来購入する可能性がある「見込み顧客の情報」を集めることです。「リードジェネレーション(Lead Generation)」とも呼ばれ、獲得する情報には、名前や電話番号・メールアドレスなどの要素が含まれます。

マーケティングの文脈では、「自社がなんらかの形で接触できている見込み顧客のこと」を指し、自社の商品・サービスをまだ知らない潜在顧客とは区別されます。

リード獲得が必要な理由

リード獲得は、企業が継続的に安定した売上を確保するために必要です。なぜなら、自社や商品の存在を知ったすべての人が、商品をすぐに購入するわけではないからです。

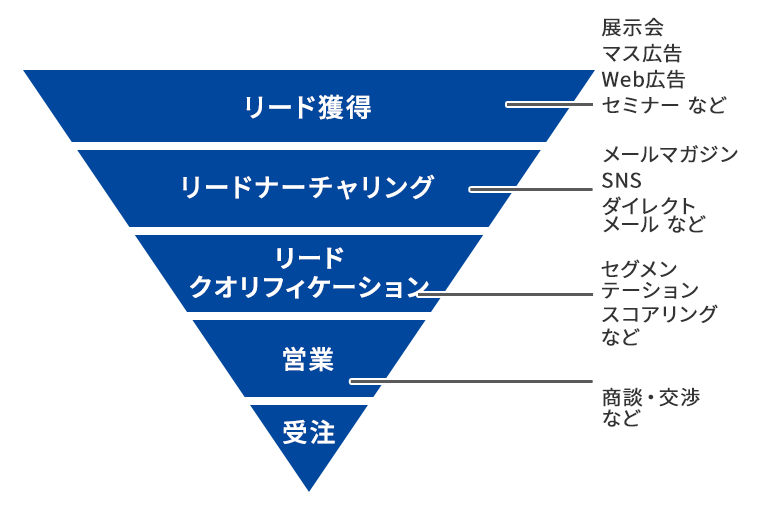

多くの見込み顧客は「失敗を避けたい」と考えるため、商品を認知した後に商品情報や口コミなどを調べ、購入すべきかどうかを検討します。そこでマーケティングでは、以下のステップを踏んで受注へつなげます。

| 項目 | 概要 | |

|---|---|---|

| 1 | リード獲得 | 自社に興味を持つ見込み顧客の情報を集める |

| 2 | リードナーチャリング | 見込み顧客を育成することで購買意欲を高め、成約の精度を上げる |

| 3 | リードクオリフィケーション | 顕在化した見込み顧客から、購入する可能性が高い見込み顧客を選別する |

| 4 | 営業 | 選別した購入する可能性が高い見込み顧客へ、直接アプローチをする |

一般的には、リードの育成や選別を経て見込み顧客の数が減っていくため、できるだけ多くのリードを獲得しておく必要があります。

また、購入に至ったとしても、すべての顧客が繰り返し商品を購入するわけではありません。そのため、リードナーチャリングの時点で、顧客満足度や企業やブランドへの愛着心(=顧客ロイヤルティ)を高め、LTV(=顧客1人が一生のうちに商品やサービスの購入に使用する金額)の向上を目指すことも重要です。

以上のように、企業が利益を安定的に得ていくには、獲得したリードをもとに、新規顧客を獲得したり既存顧客の満足度を向上したりすることが求められます。

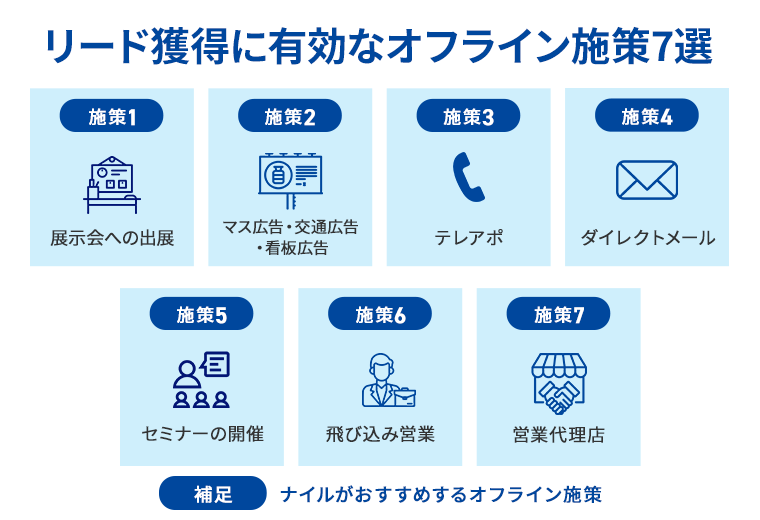

リード獲得に有効なオフライン施策7選

ここで、リード獲得に有効なオフライン施策を以下7つ紹介します。

では、それぞれ見ていきましょう。

施策1 展示会への出展

1つ目に紹介する施策は、展示会への出展です。

自社のブースを設営し、来場者と名刺交換をしたりアンケートに答えてもらったりすることで、リードを獲得します。

展示会には開催テーマに関心のある人が集まるため、自社の商品に興味を持ってもらいやすく、認知拡大も目指せます。

また、展示会は、来場客に対して商品や会社の熱量を直接伝えられる点が魅力です。自社のブースで体験型のイベントを実施し、多くの来場者に立ち寄ってもらいましょう。

【ワンポイントアドバイス】

目立って権威性・信頼性を上げる

- 自社商品のテーマにあった展示会の選定

- ブースの場所や広さ

ブースは人が歩きやすいメイン通りに広いスペースで確保することをおすすめします。 人通りが多いので、多くの来場者と接点が持てる上、ブースが広いと人も集まりやすいため、多くのリード獲得が期待できます。

またノベルティも重要です。ノベルティは自社ブランドが頭に残るような見た目で、もらったら嬉しいものにしましょう。

施策2 マス広告・交通広告・看板広告

2つ目の施策は、「マス広告・交通広告・看板広告」といったオフライン広告です。

| マス広告 | テレビや新聞、雑誌に掲載する広告 |

|---|---|

| 交通広告 | 交通広告タクシーや電車内に掲出する広告 |

| 看板広告 | 看板広告街中にある看板やデジタルサイネージに表示する広告 |

これらの広告は、自社のターゲットの行動範囲を予測し、目につきやすい場所に掲載すると効果が出やすくなります。

【ワンポイントアドバイス】

地方への出稿でテストマーケティングする

施策3 テレアポ

続いて紹介する3つ目の施策は、「テレアポ」です。

テレアポは、見込み顧客となりそうな方へ電話をかけて、リード獲得を狙う手法です。

BtoBビジネスの場合は、連絡先リストを自動で作成できるツールもあるので活用することをおすすめします。

【ワンポイントアドバイス】

架電リスト作成に命をかける

そこで、「自社の商品は、どのような課題を解決できるのか」を念頭に置きながら、その課題を抱えている企業をリスト化してください。

ソリューションがマッチしている企業を見つけるにあたっては、「自社が過去に商品を売ったことのある業界や、同じ規模の会社」を探してみることをおすすめします。

また、「自社のソリューションの領域で人材募集している会社」を探すことも有効です。

例えば、コンサルティングサ―ビスを行う企業の場合、マーケティング人材を募集している会社にアプローチすると、課題解決がマッチして新しい顧客になってもらえる可能性があります。

施策4 ダイレクトメール

4つ目の施策は、「ダイレクトメール」です。

ダイレクトメールは、ハガキ・資料・FAXなどを送って、ユーザーとの接点を作ろうとする施策で、近年は電子メールを送ることも多いです。

【ワンポイントアドバイス】

「ダイレクトメールだけ」で終わらない

これでは問い合わせなどのアクションを起こしてもらいにくいため、ダイレクトメールを送った後には、架電などで再度アプローチすることをおすすめします。

送ったダイレクトメールを先方が覚えてくれていた場合は、セールストークがスムーズに進みます

施策5 セミナーの開催

セミナーの開催では、自社が持つ課題解決のノウハウをセミナー形式でコンテンツ化します。

BtoBでは、業務効率の改善など、企業の課題解決を図る商品・サービスを扱うことが多いものです。業界的に評価が高ければ、カンファレンス等に招待されてセミナーや講演を行うこともできるでしょう。

こうした場での名刺交換や、参加条件としてユーザー情報を求めることがリード獲得につながります。

施策6 飛び込み営業

昔ながらの飛び込み営業も、リードを獲得するための施策です。

その場で名刺交換ができれば、顧客情報を手に入れられます。

施策7 営業代理店

営業代理店の活用もリード獲得に有効です。専門の代理店に営業を外注すれば、自社の人的リソースを割く必要がありません。

最近では営業代行を請け負うフリーランスもいるので、利用するのもひとつの方法です。

補足 ナイルがおすすめするオフライン施策

オフラインでリード獲得するなら、展示会への出展がおすすめです。自社の事業とマッチするテーマであれば、提供する商品・サービスを求めている多くの見込み顧客と出会えます。実際に、ナイルが展示会へ出展した際は、1,000件以上ののリードを獲得しました。

また展示会には「顧客獲得単価(CPA)」を計算しやすいメリットもあります。

【展示会の顧客獲得単価の計算式】

出展での顧客獲得単価(CPA)=出展にかかった費用÷獲得したリードの数コストパフォーマンスを可視化できれば、効率が良く利益を伸ばせる施策を選びやすくなります。

ナイルでは「リードを獲得したい」という方に向けて無料相談を実施していますので、興味のある方は以下からお気軽にお試しください。

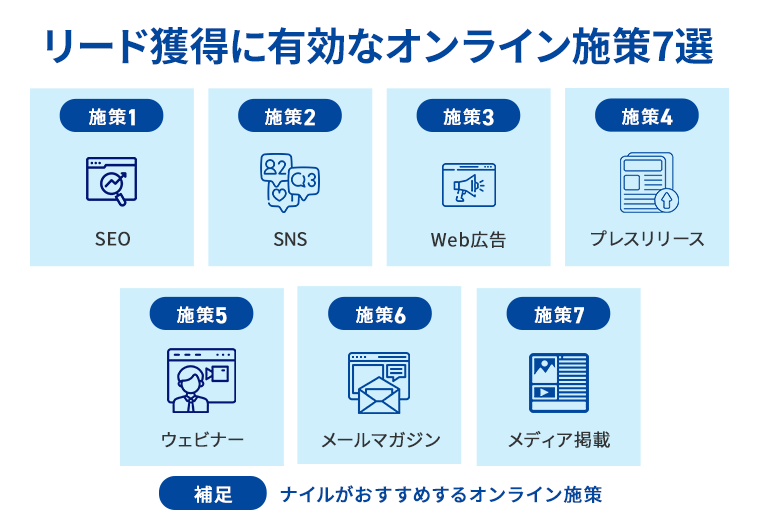

リード獲得に有効なオンライン施策7選

次は、リード獲得におすすめするオンラインの施策を、以下の7つ紹介します。

では、ひとつずつ解説します。

施策1 SEO

最初に紹介する施策は、「SEO」です。

SEOは、検索エンジンで自社のサイトを上位に表示させるための施策です。検索エンジンを通じて自社のサイトに流入してもらうことで、ユーザーとの接点が生まれます。

【ワンポイントアドバイス】

「1位を取れたらOK」ではない

例えば、SNSのコンサルティングを行う企業が「Instagram ミュート 方法」というキーワードで1位を取っても、「Instagramで発信する人(企業=顧客)」ではなくて「Instagramを利用する人(消費者=非顧客)」ばかりが流入すると思われます。

このため、CVにつなげるためには「Instagram 企業アカウント 伸ばし方」など、情報発信をする側が検索するキーワードで上位を狙う必要があります。

また、SEOで集客したページに、CVへのスムーズな導線があることも確認しておきましょう。

SEOについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

さらに、SEO全体の基礎を動画で押さえたい方には、初心者向けのウェビナーもご用意しています。検索上位を獲得するための基礎を学べるので、ぜひチェックしてみてください。

施策2 SNS

2つ目の施策は、「SNS」です。

X(旧Twitter)・Instagram・YouTube・Facebook・TikTokなどのSNSで発信して、「いいね」などの反応やフォローをしてもらうことで、ユーザーとの接点が生まれます。

【ワンポイントアドバイス】

継続的に発信する

実際に、SNS運用がうまくいっている会社で投稿頻度が少ない企業はほとんどありません。思いつきで始めるのではなく、継続的に発信できる運用体制を整えることも重要です。

SNSの活用方法については、下記の記事で詳しく紹介していますので、興味のある方は併せてご覧ください。

施策3 Web広告

続いて紹介する施策は、「Web広告」です。

インターネット上の広告には、以下のような種類があります。

| Web広告の種類 | |

|---|---|

| 広告の種類 | 特徴 |

| リスティング広告 | 検索エンジンの検索結果ページに表示されるテキスト広告 |

| ディスプレイ広告 | Webサイトやアプリ上に表示される広告 |

| SNS広告 | SNS上に表示される広告 |

| 動画広告 | YouTubeやTikTokなどで表示される動画の広告 |

| 成果報酬型広告 | 商品の購入など成果が発生するたびに報酬を支払う広告 |

【ワンポイントアドバイス】

結局ユーザーの目にする部分が重要

ユーザーは購買するかどうかを、これらを見て決めています。

Web広告は機能が充実しているため、ターゲティングをはじめとした「機能」ばかりに目がいきやすいものです。

ですが、ユーザーが目にする「クリエイティブ(バナーや広告文)」と「LP」をないがしろにしてはいけません。

作成して公開した後には、必ず効果検証をして、繰り返し改善してください。

Web広告については、下記の記事でも詳しく紹介しています。

施策4 プレスリリース

3つ目に紹介する施策は、「プレスリリース」です。

プレスリリースとは、「PR TIMES(株式会社 PR TIMES)」などの配信サービスを活用して、自社の最新情報を発信することです。

プレスリリースを見たユーザーが、自社に問い合わせをしたり、サイトにアクセスしたりしてくれることで、接点が生まれます。

【ワンポイントアドバイス】

出し惜しみしない

どのような情報でも注目を集める可能性はあり、有益に感じる方はいるものです。プレスリリースを見たことがきっかけで連絡が来るケースも多いため、積極的に活用するようにしてください。

施策5 ウェビナー

ウェビナーとは、Web上で開催されるセミナーを指します。参加者が地域を問わず参加できる上、主催者としては会場の手配が不要な点がメリットです。

ウェビナーの企画は、認知獲得であれば「共催ウェビナー」、商談化であれば「サービス紹介」といったように、目的に合わせて立てましょう。

また、終了後すぐにアンケートを行うことで、熱量が高まった参加者のリアルな感想を収集できます。質問項目が少ないと回答率がアップする傾向があるため、ナイルでは5個程度に収めることを推奨しています。

【ワンポイントアドバイス】 ウェビナーの時間は短めにする

参加者の集中力を保つため、ウェビナーの開催時間は30分程度がおすすめです。参加者に「また話を聞きたい」と思ってもらえると商談化しやすいため、情報を詰め込み過ぎないようにします。ただ、出し惜しみすると満足度が下がるので、告知した内容は最低限伝えるようにしましょう。

施策6 メールマガジン

メールマガジンとは、配信リストに登録された読者に対し一斉送信するメールのことです。定期的に自社の商品やサービスの最新情報、専門知識やノウハウなどを発信し、自社に関連する情報を知ってもらいます。

メールマガジンは、読者に合わせて配信テーマを調整できる点が魅力です。通勤時間や昼休みなど、配信する読者に読んでもらいやすいタイミングで送信し、イベントへの申し込みや問い合わせなど次のアクションへつなげましょう。

【ワンポイントアドバイス】

バナーや画像を活用する

ナイルでは、30分ほどでメールマガジンを作成し、開封率1.5倍・問い合わせ数10倍アップに成功しました。成果を出すコツを以下で紹介していますので、参考にしてください。

施策7 メディア掲載

信頼性が高い他社のメディアに自社の商品やサービスを掲載し、自然な文脈でさりげなくアピールすることによって、リード獲得を目指せます。自社の情報が掲載された記事が検索上位に表示されれば、長期にわたり宣伝できるメリットがあります。

掲載を打診する際は、多くの読者と接点を持てるよう、業界内で知名度のあるメディアを選ぶことがポイントです。

補足 ナイルがおすすめするオンライン施策

オンラインでリードを獲得するなら、Web広告から取り組むことがおすすめです。

【リード獲得にWeb広告をおすすめする3つの理由】

- 広告費用対効果(ROAS)を算出できるので、停止や継続の判断がしやすいから

- 取り組んでからすぐに効果が出るから

- ほかの施策と比較すると低予算で始められるから

Web広告は、配信停止と同時にリード獲得ができなくなるデメリットがあります。そのため、短期的に集客できるWeb広告と並行して、SEOやSNSなど長期的にリードを獲得できる施策も進めていきましょう。

Web広告のなかでも費用対効果を高めやすい「リスティング広告」についてまとめた資料をご用意していますので、興味のある場合は以下からお気軽にダウンロードしてください。

リード獲得単価の相場

リード獲得単価(CPL:Cost Per Lead)とは、リードを1件獲得するのにかかる費用のことです。

リード獲得単価は、下記の式で求められます。

【リード獲得単価の計算式】

リード獲得単価 = リード獲得にかけた費用 ÷ リード数各施策における、リード獲得単価の相場目安は、以下のとおりです。

| リード獲得単価の相場目安 | ||

|---|---|---|

| 施策 | 概要 | リード獲得単価の相場 |

| イベント・展示会 | イベントや展示会に自社のブースを出展する | 8,000円~1万5,000円 |

| セミナー・ウェビナー | セミナーやウェビナーを開催する | 8,000円~1万円 |

| 他社メディア掲載 | 他社のメディアに自社の情報を掲載してもらう | 5,000円~1万円 |

| SEO | 自社のサイトを作り、コンテンツを公開する | 2,000円~1万円 |

| SNS運用 | 自社のアカウントを作って、情報発信する | 1,000円~1万円 |

| Web広告 | インターネット上に広告を配信する | 3,000円~5,000円 |

| 成果報酬型広告 | 資料配布サイトに自社の資料を掲載してもらい、ダウンロードされるたびに報酬を支払う | 1,000円~3,000円 |

施策を実施するときの状況によって費用は変動するため、あくまで目安として参考にしてみてください。

リード獲得単価が高くなるほど、利益率は落ちます。

施策ごとのリード獲得単価を常にチェックし、コストパフォーマンスが悪いものは改善・中止することを検討しましょう。

効果的な施策に注力することで、会社としての利益が向上します。

リード獲得単価については、下記の記事でも紹介しています。併せて参考にしてください。

リード獲得を成功させるために重要な3つのポイント

リード獲得を成功させるポイントは以下の3つです。

リード獲得を成功させるために重要な3つのポイント

では、それぞれ見ていきましょう。

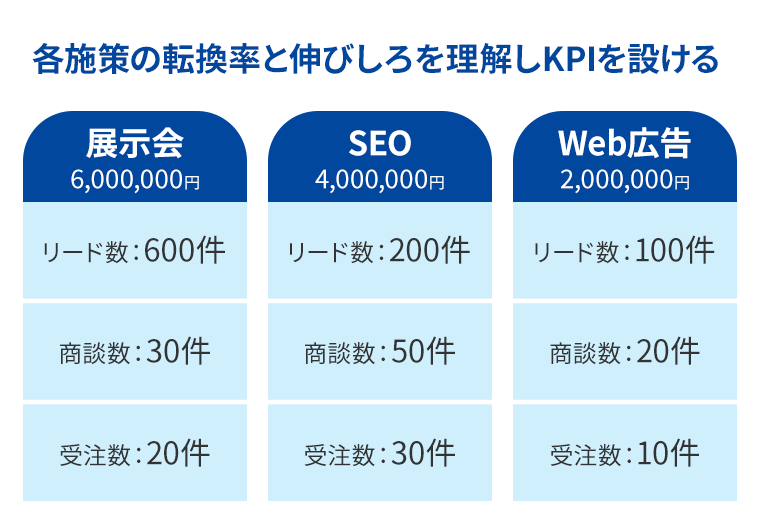

ポイント1 KPIを設定する

リード獲得においてはKPIの設定が重要です。KPIを設定することによって、進捗具合の把握やそこからのPDCAも回しやすくなるからです。

リード獲得のKPI設定は目標から逆算し施策毎に考えるようにしましょう。例えば、1,200万円の予算で成約60件を目標とし、各施策の現状が下記だとします。

- SEO:顧客獲得単価:2万円、商談化率40%、受注率60%

- Web広告:顧客獲得単価:2万円、商談化率20%、受注率:50%

- 展示会:顧客獲得単価:1万円、商談化率5%、受注率:33%

単純計算では展示会がもっとも低コストで受注することができるため投資したくなりますが、1回のリード獲得件数に限りがある上、必要な回数が都合よく開催されない場合があります。

例えば展示会で受注数を20件、リード獲得数を600件と現実的なKPIを定めたとき、残りの受注数は他の施策で補わなければなりません。

そこで次に費用対効果が良いSEOで受注目標を立て、必要なリード件数を達成可能な範囲でKPIとして設定します。最後に取り切れない残りの受注数・リード件数をリスティング広告で獲得するというような流れです。

「KPIの立て方がわからない」という方のために考え方をまとめた資料を無料配布していますので、以下からお気軽にダウンロードしてください。

ポイント2 ターゲット(ペルソナ)に響く施策をする

ポイントの2つ目は「ターゲットを明確にする」ことです。

営業部門と「獲得すべきリード」について共通認識が持てたら、ターゲット像を掘り下げてください。

明確にしたターゲットに刺さる施策を講じることで、リードを獲得しやすくなります。

ターゲットを掘り下げる際によく使われる手法がペルソナです。ペルソナはターゲットの「年齢・職業・趣味・よく利用するメディア」などを細かく設定したものです。

このペルソナの詳細については下記の記事をご参照ください。

ポイント3 マーケティング部門と営業部門が連携する

最後のポイントは、「効果検証を行う」ことです。

施策を実施したら必ず効果検証をしましょう。具体的には下記のような数値をチェックします。

【施策の効果検証】

- 獲得したリード数

- 要したコスト

- リード獲得後の受注率

- など

費用対効果の悪い施策は改善もしくは中止の検討をおすすめします。

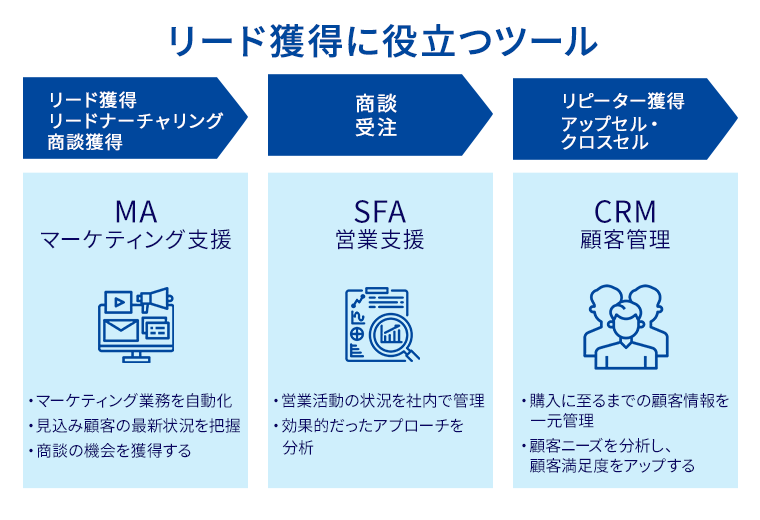

リード獲得に必要なツール

リード獲得を効率的に行うためには、最新情報を管理したり社内で共有したりすることが重要です。その際に役立つのが、以下のようなツールです。

| ツール | 特徴 | ツール例 |

|---|---|---|

| MA (Marketing Automation) |

|

|

| SFA (Sales Force Automation) |

|

|

| CRM (Customer Relationship Management) |

|

各ツールを適切に組み合わせることで、リード獲得から顧客フォローまでスムーズに進められます。

【リード獲得から顧客フォローまでの流れ】

- MAツールで、見込み顧客の状況に応じてアプローチ(メール配信など)する

- SFAツールで、過去に成果が出たアプローチを分析する

- CRMツールで、顧客の最新情報を管理する

リード獲得に役立つツールについては、以下の記事でさらに具体的に解説しています。併せてご覧ください。

リード獲得で成功した事例3選

ここで、リード獲得に成功した事例を3つ紹介します。

リード獲得で成功した事例3選

順番に見ていきましょう。

事例1 SEOとサイト改善で半年でCV数3.4倍に | 株式会社ライフワークス

企業向けにキャリア支援事業を提供している株式会社ライフワークスは、「オンラインからの新規顧客の獲得を増やしたい」と考えていました。しかし、オウンドメディアのセッション数・CV数が伸び悩み課題を抱えます。

そこで、ナイルは以下の調査と施策を提案しました。

さらにSEOでも対策すべきキーワードを見直し、コンテンツに独自情報や差別化につながる内容を増やしたところ、半年でCV数が3.4倍に増えました。この事例が示すとおり、リード獲得を成功させるには、数値をもとに改善を重ねる姿勢が重要です。

本事例は以下の記事で詳しく紹介していますので、併せてご一読ください。

この案件・類似案件を担当したメンバー

橋本 直樹(はしもと なおき)

ナイルには2020年より入社し、Web分析・課題解決提案では、数字で語ることができない問題の本質を見抜いた提案に評判がある。

事例2 SEO・CRO・広告運用でCV数が2.6倍に | 株式会社スクロール360

株式会社スクロール360は、EC・通販事業のサポートを提供する企業です。競合他社と比較してWebマーケティングの成果が伸び悩んでいる状況を改善するため、「1年間でリード獲得数を3倍にする」という目標を掲げていました。

他社との差を埋めるための計画を立て、SEO施策として以下を実施しました。

また、以下の施策でCVRの改善を進めた結果、CV数2.6倍という成果に結びついています。

- CRO(コンバージョン率最適化):施策に優先度を付け、すぐに着手できるものを把握しやすく分類

- LPO(ランディングページ最適化):LPからのCV数などを可視化した上でA/Bテストを実施

担当者2名という限られたリソースのなか実施しましたが、施策に優先順位を付けできることから着実に進められれば、リード獲得数を増やすことが可能です。

株式会社スクロール360の事例は、以下の記事で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。

この案件・類似案件を担当したメンバー

大脇 功暉(おおわき こうき)

事例3 SEOとサイトリニューアルで売上が昨対比71%増加 | 株式会社鎌倉新書

3つ目は、葬儀・お墓などのライフエンディングに関連したサービスを提供している株式会社鎌倉新書の事例を紹介します。オウンドメディアを自社で運営していたものの、葬儀・お墓や仏壇といった3つのテーマごとに担当する事業部をわけていたため、部署によるSEOスキルの差に課題を感じていました。

そこで同社は部を横断した「SEO推進チーム」を立ち上げ、各部が自走できるようSEOスキルの底上げを目指します。

【SEO推進チームが行った施策】

- SEOの専門家に、サポートを依頼する

- SEO推進チームが何を実施するのかを全社に向けて宣言する

- 毎月、勉強会を実施する

SEO対策は社内でも重要視はされていたものの、事業部によっては保守開発や前から進んでいるタスクが優先されることもあったため、工数確保や少ない工数で大きな成果が上がる施策から試すなど進捗管理を徹底しました。

その後サイトリニューアル等の施策を実施し、各サイトへの流入数が増加し、3サイトのWebサービス事業の四半期売上は昨対比71%増加しました。

以上のように、専門家の力を借りることでSEOの内製化がうまくいけば、長期的に自社だけでリード獲得することを目指せます。

本事例は以下で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

この案件・類似案件を担当したメンバー

大脇 功暉(おおわき こうき)

リード獲得を行い成約数を増やそう

リード獲得とは、自社の商品やサービスを購入する可能性がある「見込み顧客」の情報を集めることです。企業が継続的に利益を得ていくためには、常に新しい見込み顧客を獲得し続ける必要があります。

リード獲得の施策は多岐にわたり、オフラインでは展示会への出展、オンラインではWeb広告などが有効です。まずKPIを設定し、次にターゲットにどう刺さるかを検討した上で適切な施策を組み合わせ、リード獲得を成功させましょう。

なお、ナイルでは2,000社以上を支援してきた実績やノウハウを活かし、マーケティング支援をしております。リード獲得を検討するなかで「何から手を付ければいいかわからない」「成果を得られない」とお悩みの場合は、ぜひ以下からご相談ください。

BtoBマーケティングのコンサルティングをご検討中の方へ

Webコンサルティングをはじめとする、各サービスの詳細、スケジュール、費用の目安を資料でご紹介しています!また「具体的なマーケティングの悩みがある」「見積もりが必要」といった方は、お気軽に無料相談へお申し込みください!

関連記事