ホワイトペーパーとは、ウェブ上でダウンロードできるさまざまなお役立ち情報や、レポートがまとめられている資料のことです。

ホワイトペーパーを取り入れているBtoB企業(法人向けビジネス企業)は多いですが、実際にどんなメリットがあるのでしょうか。

この記事では、ホワイトペーパーの目的から種類、制作方法や活用するメリットについて解説します。

また、具体的なホワイトペーパーの作り方や活用方法は資料で詳しく紹介しています。本記事と併せてチェックしてみてください。

\資料をダウンロードしてホワイトペーパーの理解を深めましょう!/

目次

ホワイトペーパーとは?どこで使うもの?

ホワイトペーパーとは「白書」という意味で、もとは政府や公的機関が作成する「年次報告書」を指す言葉でした。

しかし近年はマーケティング用語として、製品やサービス、導入事例の紹介、また業界情報などをまとめた資料という意味で使われることが多くなっています。

これら需要のある情報をホワイトペーパーにして提供し、顧客に知識を持ってもらうことで顧客から、「お問い合わせ」につなげることが可能です。

▼ナイルのホワイトペーパーの例 参考:無料お役立ち資料(ナイルのSEO相談室)

参考:無料お役立ち資料(ナイルのSEO相談室)

また、ホワイトペーパーは、BtoB企業(法人向けビジネス企業)が「リード(見込み顧客)を獲得」する目的で作られることが多いです。

ホワイトペーパーをダウンロードする際に、社名やメールアドレスなどを入力してもらうため、自社からも顧客にアプローチできるようになるからです。

ちなみに、ホワイトペーパーはインターネットを介してダウンロードされる形式が多いです。自社オウンドメディアの記事やSNS、プレスリリース経由でダウンロードに誘導することができます。

また過去に自社と接点がある顧客に対しては、メールマガジンや、営業担当者が参考資料として共有することも可能です。

ユーザーに役立つ情報を伝え続けることで、信頼性を獲得し、成約につなげるナーチャリング(顧客育成)の観点でも活用できます。

ホワイトペーパーと営業資料との違い

ホワイトぺーパーと同義にみられるのが、「営業資料」です。

営業資料は、製品やサービスの機能や特徴をアピールするためのものです。顧客の課題に焦点をあててニーズに応えるホワイトペーパーとは目的が異なります。

ホワイトペーパーが顧客に向けた「お役立ち資料」であれば、営業資料は自社製品やサービスを「売るための資料」です。

| ホワイトペーパー | 営業資料 |

| 幅広い層の悩みや興味関心に寄り添い、自社製品やサービスに興味を持ってもらう | 自社製品・サービスの機能や料金を提示し、良さをアピールする |

経理システムを販売している企業を例にすると、ホワイトペーパーは競合システムも含めて機能や導入企業数などのデータを一覧化した資料であったり、企業の業務課題を深掘りしたりする資料となります。

一方、自社で販売の経理システムに焦点を当てて、顧客に向けて機能や魅力をアピールしたものが営業資料です。

ホワイトペーパーは、潜在顧客に対して効果的な施策となりえます。顧客の視点で理解度や関心・ニーズに沿って制作されるため、興味を引くテーマを打ち出しやすいからです。

ホワイトペーパーとeBook(イーブック)との違い

eBookとは、一般的には電子書籍のことを指しますが、BtoB(対企業向け)マーケティングでは、ホワイトペーパーより広範なユーザー層に向けて活用するものになります。

eBookもホワイトペーパー同様、PDFファイルなどでスマートフォンやパソコンで閲覧できる冊子資料です。

一般的に、ホワイトペーパーは専門的な情報や解説を提供する文書で、特定の業界や技術に関連するトピックに焦点を当てています。

ビジネス上の問題を解決するための情報や専門知識を提供し、ユーザーに対して説得力を持つ論拠を示すために、詳細なデータや分析、具体的なケーススタディなども掲載するのが特徴です。

一方で、eBookは電子書籍の形式で提供する情報資料で、ホワイトペーパーよりも幅広いテーマやトピックをカバーする場合があります。

そのため、一般消費者(BtoC)に対しても情報提供することができ、広範なユーザー層にアピールすることが目的です。

英語圏のBtoBマーケティングにおいては、ホワイトペーパーよりも販促目的に使用する傾向が多いとされます※。

※参考:eBooks vs. Whitepapers: Which Performs Best?(CMSWire/ Simpler Media Group, Inc.)

\ホワイトペーパー施策に挑戦したい、作ってみたい方は↓↓の資料をチェック!/

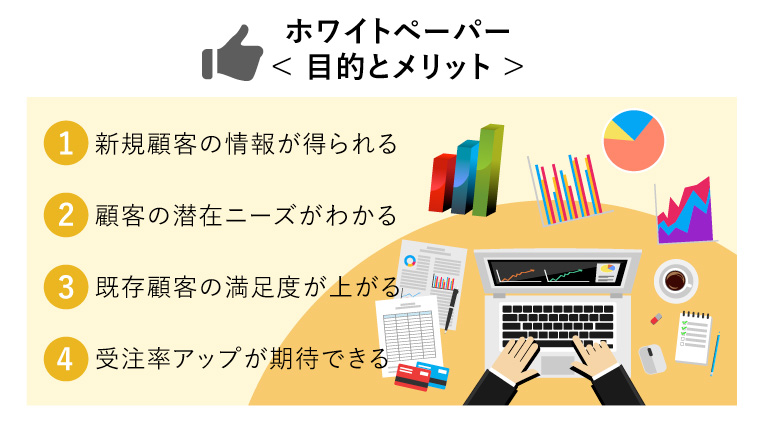

ホワイトペーパーの目的とメリット

ターゲット層のニーズに合ったホワイトペーパーを提供するメリットは、主に以下の4つです。

新規顧客の情報が得られる

ホワイトペーパーは、ダウンロードで配布されることが多いです。

無料で配布する代わりにダウンロード時に企業名・属性・メールアドレス・電話番号などの情報をフォームに入力してもらうのが一般的です。

そのため、ホワイトペーパーをダウンロードしてもらった段階でリード(見込み顧客)の情報を得ることができます。

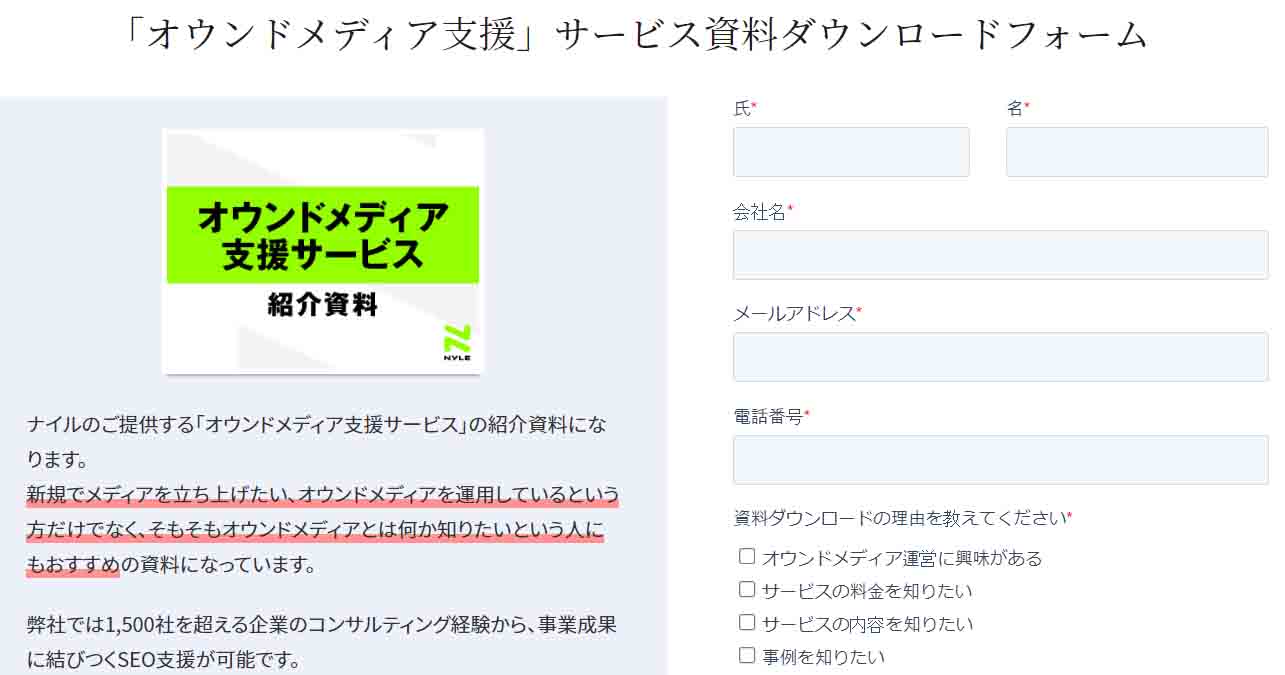

参考までに、弊社のホワイトぺーパーのダウンロードフォームをご覧ください。

参考:「オウンドメディア支援」サービス資料ダウンロードフォーム(ナイルのSEO相談室)

参考:「オウンドメディア支援」サービス資料ダウンロードフォーム(ナイルのSEO相談室)

ホワイトペーパーをダウンロードする際に、ユーザーが入力するフォームから見込み客の情報を取得することができます。

顧客の潜在ニーズがわかる

ホワイトペーパーのダウンロード履歴からは、顧客の潜在ニーズを探ることも可能です。

顧客によっては、複数の資料をダウンロードすることも少なくないからです。

履歴からホワイトペーパーをダウンロードした理由がわかれば、顧客が抱える課題や欲しい情報を把握し、的を得た解決策を提案することが可能になります。

例えば、「コンテンツマーケティングに役立つ資料」と「成果につながる記事制作ノウハウ」というホワイトペーパーをダウンロードした場合、その顧客は「自社メディアのコンテンツ制作に悩んでいる」「効果的なコンテンツ制作の方法が知りたい」と仮定できます。

そこで、メールマガジンでオウンドメディアの制作ノウハウを発信したり、具体的な対策方法や専門ツールの紹介をしたりできます。これは、自社製品を売り込む前段階です。

メールでは、すぐに自社製品やサービスを売り込むのではなく、ほかのホワイトペーパーやセミナー開催の告知などで、ターゲット層に合わせたアプローチが可能です。

このようにホワイトペーパーを入り口として、成約(コンバージョン)に向けた施策が実施できます。

既存顧客の満足度が上がる

ホワイトペーパーは、リードだけではなく既存の顧客に対しても有効活用できます。

すでに自社製品やサービスを利用している顧客に対しては、新機能に関する活用法や新たにわかったトラブルの対処法を掲載した業務ノウハウ系や、新たな活用事例を掲載した導入事例系のホワイトペーパーが効果的です。

例えば、自社開発の顧客管理システムの場合、利用中の顧客に向けてお役立ち資料を配布する方法があります。

システム活用に関するセミナーを実施した場合、その内容をホワイトペーパーにするのも良策です。

資料では、状況別の活用ノウハウやアップデート情報、新しい機能の紹介や基幹システムとの連携方法などを具体的に紹介します。

また、実際にその手段で成果を得ている事例を提示すると、より説得力が増してきます。製品やサービスに対する理解度が上がるでしょう。

ありがちな課題について、対処法を資料化するのもおすすめです。

情報があればあるほど、顧客は製品についての理解度が深まり、「困ったときには解決策を教えてもらえる」という安心感が得られます。

その結果、顧客満足度が上がるといった好循環が続くのです。

受注率アップが期待できる

顧客が欲しい情報をホワイトペーパーで伝える中で、製品やサービス界隈のリアルな事情やトレンドを伝えるのもおすすめです。

ユーザーに興味を持ってもらえるだけでなく、受注率のアップが期待できます。

例えば、企業の担当者は課題の対処法や、製品やサービスを導入する際の費用感について、同業他社がどのようにしているか知る機会があまりありません。

意識して調査しなければ情報源がない場合がほとんどだからです。

そこで、ホワイトペーパーを活用して業界のトレンドや、課題の対処法などを解説します。

課題に対する施策として自社サービスを紹介し、併せて費用相場なども共有すれば顧客の関心を引くことができるでしょう。

「詳しく話を聞いてみたい」と思った顧客に対して、ホワイトペーパーと営業資料を携えて提案すれば受注率アップが望めます。

実際、ホワイトペーパーは、営業や商談時に使う資料としても有効です。一般的にPDFファイルであることが多いので、オンライン商談でも活用できます。

ホワイトペーパーの8つの種類と参考例

ホワイトペーパーを制作すべき目的についてふれ、そのメリットについて解説してきました。

ここでは、「ホワイトペーパーの種類と参考例」を表にまとめましたのでご覧ください。

| ホワイトペーパー8つの種類と参考例 | ||

| 種類 | 概要 | 参考例 |

| 1. 業務ノウハウ系 | 知見と経験から業務に役立つ対処法や施策をまとめた資料 | 「指名検索最適化虎の巻」 「お客様の目を釘付けにする棚割りのコツ10選」 |

| 2. 導入事例系 | 製品やサービスを導入企業の口コミやビフォー・アフター例をまとめた資料 | 「オウンドメディア内製化プラン活用事例集」 「EC事業者のInstagram広告運用事例」 |

| 3. 入門ガイド系 | 製品やサービスの基礎的な情報やマニュアル、Q&Aなどをまとめた資料 | 「動画マーケティング入門ガイド」 「SEO記事制作代行プラン紹介」 |

| 4. 調査レポート系 | 業界の動向や自社アンケートなどをまとめた資料 | 「2022年テレワーク実態調査」 「動画プラットフォーム利用アンケートまとめ」 |

| 5. セミナー・展示会レポート系 | 自社セミナーや展示会の内容をまとめた資料 | 「2022年予算消化セミナーレポート」 「就職アンケートまとめ」 |

| 6. 製品紹介・サービス比較系 | 自他の製品・サービスを比較してまとめた資料 | 「CRMツール20選比較ガイド」 「SEOツール比較表」 |

| 7. 用語集系 | 業界や製品の専門用語を解説した資料 | 「EC業界用語集」 「マーケティング用語集」 |

| 8. チェックリスト・テンプレート系 | 業務で活用できるテンプレートやチェックリスト | 「経費削減のためのチェックリスト」 「響く広告を作る構成テンプレート集」 |

参考:【マーケティング】ホワイトペーパーの活用メリットと作成時の注意点

ホワイトペーパーの種類についてもっと知りたい方は、以下の記事でより詳しい解説をしていますのでぜひご一読ください。

この記事もチェック

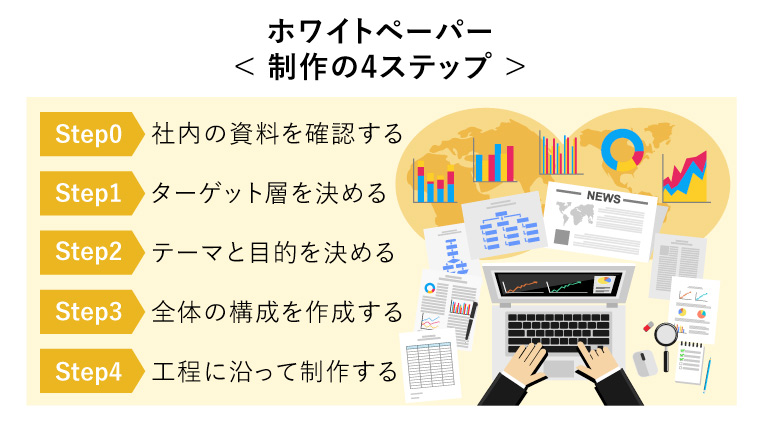

ホワイトペーパーを制作する4ステップ

一概にホワイトペーパーといっても、さまざまな種類があることがわかりました。

ここでは、自社に必要なホワイトペーパーの制作方法について紹介します。

とはいえ、ホワイトペーパーの制作は細部まで決める項目が多く煩雑です。そこで、できるだけシンプルにステップ式で解説します。

【ステップ0】社内の資料を確認する

前提として、まったくゼロからホワイトペーパーを制作する場合、工程は多岐にわたります。

内容を決めて構成を作り、テキストを入れていきます。また、ページごとに見やすくレイアウトしなければなりません。

図やイラストなどのデザインをデザイナーに依頼する場合は、掲載する意図を明確化し、的確に可視化する必要もあるのです。

これらを踏まえると、ホワイトペーパーを制作する前に、まずは社内に使える資料や調査データなどがないか探すのがおすすめです。

社内勉強会や研修時に活用したプレゼンテーション資料、以前作成したものの使わずに眠っている資料があるか確認しましょう。

使える資料がない場合は、ゼロからホワイトペーパーを作る流れになります。

【ステップ1】ターゲット層を決める

ゼロからホワイトペーパーを制作する場合、まずは「どんな人に読んでもらいたいか」ターゲット層を明確にします。

ターゲット層を想定し、「どのような悩みを抱え、なぜホワイトペーパーをダウンロードしようとしているのか」など、具体的なイメージを掘り下げます。

そして、ホワイトペーパーを読むことでターゲット層に起こしてほしいアクション(行動)を考えておきましょう。

とはいえ、ホワイトペーパーがまったくない状態でひとつ作っておくのなら、おすすめなのは自社の主力のサービスに関する資料や、ビジネスに役立つノウハウコンテンツです。

自社の主力製品のターゲット層を絞り、「課題解決」という切り口で展開するホワイトペーパーなら、1本制作しておいて無駄になることはありません。

営業の際に利用したり、メールマガジンに流したり、さまざまな活用方法があるからです。

例えば、企業のデジタルマーケティング支援をメインにしている場合、「自社サイトにオウンドメディアの新設を検討している層」をターゲットにする方法があります。

その場合は、オウンドメディアの基礎知識の資料があると喜ばれるでしょう。その上で、想定される顧客のアクションも考えておきます。

【ステップ2】テーマと目的を決める

ホワイトペーパーのターゲット層が決まったら、テーマを絞ります。

このとき、テーマを決めるヒントは「ターゲット層にありがちな課題」にあります。

例えば、「自社サイトはあるけれど、オウンドメディアを初めて構築したい初心者」の場合、そもそもなぜオウンドメディアが必要か背景を知ることが大切です。

「広告以外の集客手段」や「資産になる流入経路」を確保したいなど、顧客ごとに切実な課題があります。

そこで、課題に対してオウンドメディアでできることや構築方法、効果などについて詳しく記した入門系の資料を制作するのです。オウンドメディアの成功事例集も、参考になるでしょう。

このようにターゲット層の課題を深堀りすることで、自ずとホワイトペーパーのテーマが見えてくるため、どの種類のホワイトペーパーを制作すればよいか決めることができます。

【ステップ3】全体の構成を作成する

テーマが決まったら、ホワイトペーパーの全体の流れを決めていきます。

ターゲットが知りたい情報を交えながら、ホワイトペーパーを読んだ後にターゲットがアクションを起こせるようなストーリーを考えます。

このときに意識すべきことは、ターゲット層の目線に立った展開です。

一例として、弊社の「オウンドメディア支援資料」では、以下の内容が展開しています。

- そもそもオウンドメディアとは

- オウンドメディアの運用でつまずいてしまう点

- ナイルのオウンドメディア支援の流れ

- 実際の支援内容

このホワイトペーパーは、オウンドメディアの立ち上げから運営までの注意点についてふれた後、運営支援を提案する流れで、課題の解決策を自社のこととして捉えられる構成になっています。

【ステップ4】工程に沿って制作する

それでは、いよいよホワイトペーパーを制作する工程に入ります。

ホワイトペーパー全体のボリュームは数ページのものもありますが、一般的には20〜30ページです。

ホワイトペーパーを制作する工程は以下のとおりです。

- 内容が一目でわかる資料のタイトルを決める

- 構成に沿って、各ページの掲載内容を決める

- 全体のトーン、各ページのデザインを決める

- ライティング、イラスト、図表の制作をする

ホワイトペーパーでは、記事コンテンツのようにテキストベースで展開するのではなく、イラストや図表を活用してわかりやすく伝える必要があります。

そのため、資料そのものをデザインするスキルが必須です。また、文字量が多いと読まれにくくなるため、できるだけ簡潔に意図を伝えるライティング技術も求められます。

ホワイトペーパー制作が、「難しいかもしれない」と思われた方はご安心ください。

以下の記事では、ホワイトペーパーの書き方について詳しく解説していますので、技術面について気になる方はぜひご一読ください。

動画でもホワイトペーパーの作り方を解説しています!

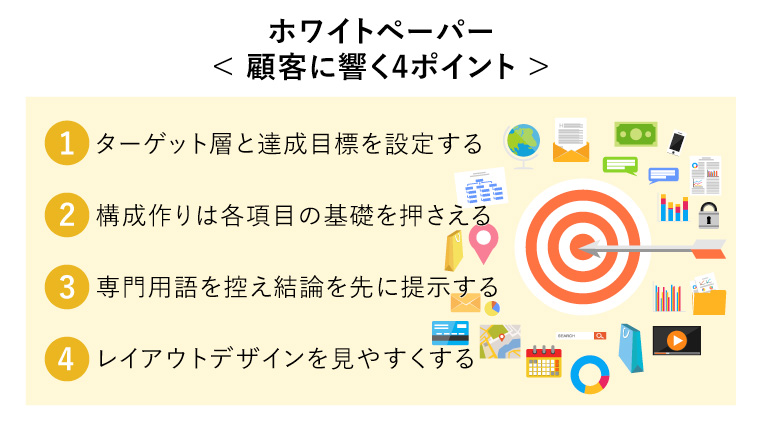

顧客に響くホワイトペーパーを制作する4つのポイント

ホワイトペーパーの制作手順を解説してきましたが、作るのであれば顧客に響く資料を完成させたいものです。

そこで、成果につながるホワイトペーパーの制作ポイントを解説します。

【ポイント1】ターゲット層と達成目標を設定する

まず大切なことは、ホワイトペーパーを読むターゲット層と達成したい目標を明確化することです。

このときに役立つ考え方として、「カスタマージャーニー」があります。

カスタマージャーニーとは、顧客が自社の課題策として製品やサービスを契約するまでの道のりを旅に例えた概念です。

ターゲット層をよく理解してどのフェーズで何が求められているかを見つけ出し、施策を提案しながら並走するイメージです。

カスタマージャーニーマップを用いたゴールまでの行程で、「今作ろうとしているホワイトペーパーがどのフェーズか」、また「目指すべき達成目標は何か」を具体化していきます。

例えば、オウンドメディアは構築したけれど、検索エンジンであまり評価されていない場合、SEOの課題に応えるホワイトペーパーを提示することも一案です。

SEOがうまくいかない理由と、解決策の提示が非常に役立つでしょう。

ナイルのホワイトペーパー『オウンドメディアの「よくある課題」と「課題の解決策」』では、以下のように課題と解決策を提示しています。

【オウンドメディアのよくある課題】

- 成果を評価できない

- コンテンツの質の担保が難しい

- 記事のネタ切れ

- 人手不足・スキル不足

ターゲット層が抱えている課題を分析し、ホワイトペーパーを読んだ後のゴール(達成目標)を決めて逆算します。

とはいえ、初めて制作する方で「どうしたらいいかわからない」場合は、「絶対に無駄にならないホワイトペーパー」を制作するのがおすすめです。

それは、自社の主力製品・サービスに関連した資料です。自社で売り出したい商品のホワイトペーパーなら、営業担当者も活用しやすいでしょう。

【ポイント2】構成作りは各項目の基礎を押さえる

ホワイトペーパーの構成の基礎も大切です。

ホワイトペーパーの構成には、以下の項目があります。

【ホワイトペーパーの構成項目】

- 表紙:ダウンロードしたくなるタイトル名にする

- 目的:制作した理由を読者に刺さる内容で入れる

- 目次:目次の項目では資料の内容を簡潔に伝える

- 内容:制作前にテーマに沿った構成を組み立てる

- 企業情報:サービス導入を検討中の読者にわかりやすく記載する

- 問い合わせ先(担当者名):読者がコンタクトをとりやすいよう明示する

ホワイトペーパーを制作する際には、どの項目でもターゲット層の視点で配慮することが求められます。

それぞれ具体的な施策に関して知りたい方は、以下の記事をご一読ください。

【ポイント3】専門用語を控え結論を先に提示する

誰が読んでも理解できるように、わかりやすいホワイトペーパーを制作することも大切です。

具体的には、専門的な用語をできるだけ使用せず、使用する場合は解説や例えを入れる工夫を施します。

ターゲット層はその業界のプロとは限らないため、専門用語でつまずいてしまうと優れた資料でも最後まで読まれにくくなってしまいます。

また、長い文章を入れると、途中で離脱されてしまうこともあるため、結論や伝えたいことを先に提示することも重要です。

一方で、ホワイトペーパーの制作本数が少ないうちから、更新頻度の高い資料を作ることはおすすめしません。更新頻度が高い資料の一例として、オンラインの分析ツールの使い方や活用方法があります。

オンラインで使えるシステムは便利ですが、定期的にアップデートが行われるため、そのたびにホワイトペーパーの修正作業が発生してしまうからです。

資料の目的がツールの使い方を習得してもらうことではない点をふまえても、直しが頻繁に入る資料の制作は後にしたほうがよいでしょう。

【ポイント4】レイアウトデザインを見やすくする

図表や見やすいデザインを取り入れて、ホワイトペーパーを視覚的にわかりやすくすることも重要です。

わかりやすいホワイトペーパーを作るのは、デザインやレイアウトにあります。表紙と目次、中身の順にデザインやレイアウトで見やすくするのがコツです。

表紙のメインタイトルとサブタイトルには、数字を入れたりキャッチーな文言を入れたりすると読者が理解しやすいでしょう。

デザインは、ターゲット層が思わず読みたくなるように調整します。表紙の画像やイラストのビジュアルも企業イメージに合わせたデザインがベストです。

目次も表紙に合わせて一貫性のあるデザインにすることで読者が落ち着いて読み続けやすくなります。

そして、最も重要な中身ですが、ポイントは図表やイラストを取り入れてわかりやすいレイアウトを作ることです。

1ページに盛り込む情報を多くしても読まれにくくなるため、できるだけシンプルにまとめることが大切です。

また、スマートフォン閲覧者が多いため、スマートフォン用の画面表示にも対応し見やすくデザインすることで、ダウンロードされるだけでなく読まれるようになります。

とはいえ、具体的にどうすればよいかわからない方は、以下の記事で取り上げていますのでぜひご参照ください。

ホワイトペーパーの制作を外注するなら?

制作する目的とターゲット層、テーマを設定後、資料の構成に落とし込んで制作過程に入っても、「とにかくしなければならないことが多く大変」または「社内にホワイトペーパーを作るリソースがない」という方もいます。

そのような方には、ホワイトペーパーの制作を外注する方法がおすすめです。

ほかにも、制作経験がないと「労力がかかる割に、作っても失敗するのでは?」と思う方もいるでしょう。

ホワイトペーパーを設計するのも形をデザインするのも負担な場合、なかなか制作が進まなかったり、行程の途中で頓挫しかねません。

このようなつまずきを未然に防ぐためにも、外注を検討しましょう。ホワイトペーパーの外注は、デジタルマーケティング支援を行う企業や制作会社に依頼する方法があります。

費用相場は、資料のボリュームにもよりますが、1本15~30万円と幅が広いです。

ホワイトペーパーを活用して目標を達成しよう

ホワイトペーパーは、リードの獲得から育成までできるマーケティングツールとして活用できます。

また、商談などのリアルな営業活動でも有益な情報資料として役立ちます。

顧客が抱えている悩みを解決できるホワイトペーパーを作成し、受注数の向上に役立てていきましょう。

リード獲得につながるホワイトペーパーの作り方について、もっと詳しく知りたい方は、以下から資料をダウンロードできます。ぜひ無料でお試しください。

ホワイトペーパーの作成・活用に興味のある方へ ホワイトペーパーの基本的な作成方法に加え、成果を最大化するための事前準備や効果的な表現のポイントを資料で解説しています。ホワイトペーパーの作成・活用に興味のある方は、ぜひご一読ください。作成代行のご相談も受け付け中です!