ウェブマーケティングとは?戦略立案から具体的な手法まで徹底解説

インターネットが普及した現在は、Webマーケティングは必須といっても過言ではありません。

しかし、そもそも必要な準備ができていなかったり、進め方を誤っていたりする場合、費用やリソースを浪費してしまう恐れがあります。

そこでこの記事では、Webマーケティングの定義やメリット・デメリット、戦略の立て方、成功させるコツを詳しく解説します。

もし「Webマーケティングの外注先を探されている」「Webマーケティングのコンサルティングの内容について詳しく知りたい」とお考えでしたら、ナイルの「Webコンサルティングサービス資料」をご覧ください!

Webコンサルティングサービス資料の無料ダウンロードはこちらから

目次

Webマーケティングとは

Webマーケティングとは、Webを通じて集客を行うことで、自社のブランディングや商品・サービスの購入を促進する戦略手法のことです。

Webマーケティングの大きな特徴は、効果測定が容易に行える点です。

どれくらいの人がどのページに訪れて、どれくらいの時間滞在していたのかなどの、ユーザー行動を数値で分析しながらマーケティングを行えます。

結局Webマーケティングって何をするの?

Webマーケティングでは、Web上のコンテンツを使って集客します。

Web上のコンテンツとは、自社サイト・ブログやSNS、動画、メールマガジンなど、インターネット上で情報を発信しているすべてのものです。

例えば、下記がWebマーケティングの方法として挙げられます。

【Webマーケティングの方法例】

- Web広告に出稿して、自社サイトで商品を買ってもらう

- ブログを書いて、検索エンジンから読者を集める

- SNSでフォロワーを集めて、ウェビナーの告知をする

- YouTubeに動画をアップロードして、商品を宣伝する

情報発信の積み重ねとともにユーザーの信頼度や購買意欲を高め、最終的に問い合わせや申し込みをしてもらう仕組みが、Webマーケティングです。

Webマーケティングとデジタルマーケティングの違い

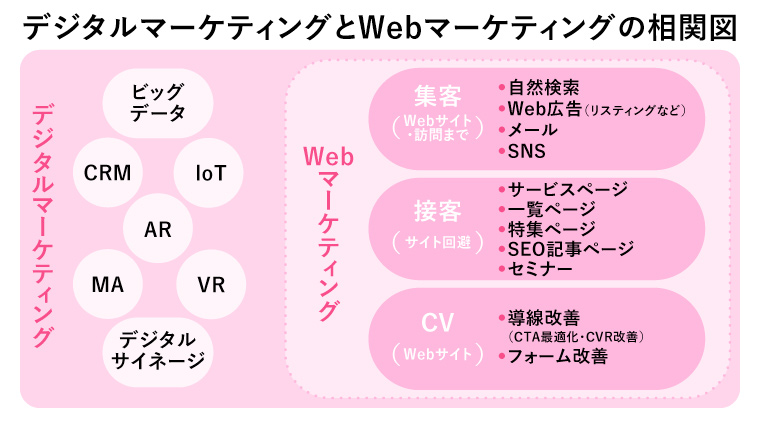

Webマーケティングと似た言葉に「デジタルマーケティング」がありますが、この2つは扱う範囲が違います。

デジタルマーケティングは、デジタルで得られるあらゆるデータを活用するマーケティングのことです。

そのため、来店データや販売履歴など、インターネットを介さないWeb以外のリアルな活動データも取り扱う対象となります。

一方Webマーケティングは、オンライン広告やSEOなどの手法を用いて、Webサイト上で実施するマーケティング活動のことです。

Webに限定しないデジタルマーケティングと比べると、狭い領域であることがわかります。

【Webマーケティングとデジタルマーケティングの違い】

- デジタルマーケティング=Web以外の情報もデジタル化して活用する

- Webマーケティング=デジタルマーケティングに含まれる手法のひとつで、Web上のみに活用する

デジタルマーケティングとその具体的な手法については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

現代の主流はWebマーケティング

Webマーケティングは、現代のマーケティングの主流となっています。

インターネットの分野は、ますます多様化しユーザーにとっても企業にとっても欠かせない情報発信と収集のツールです。

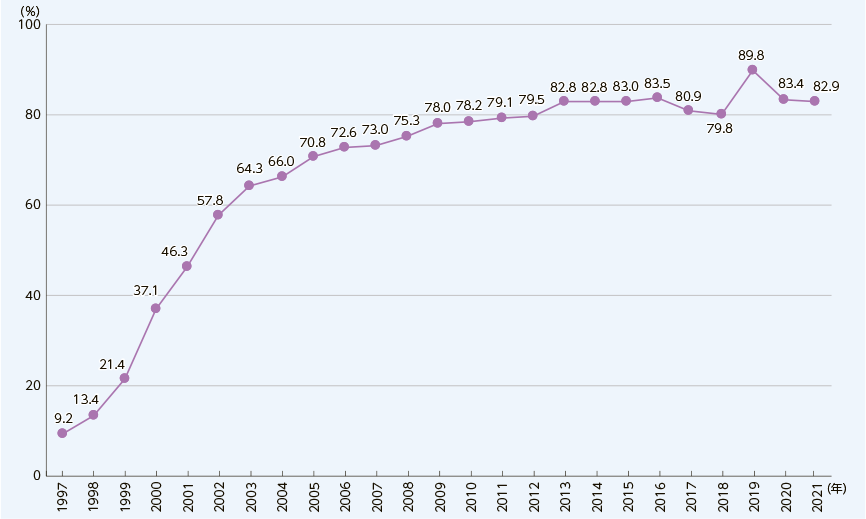

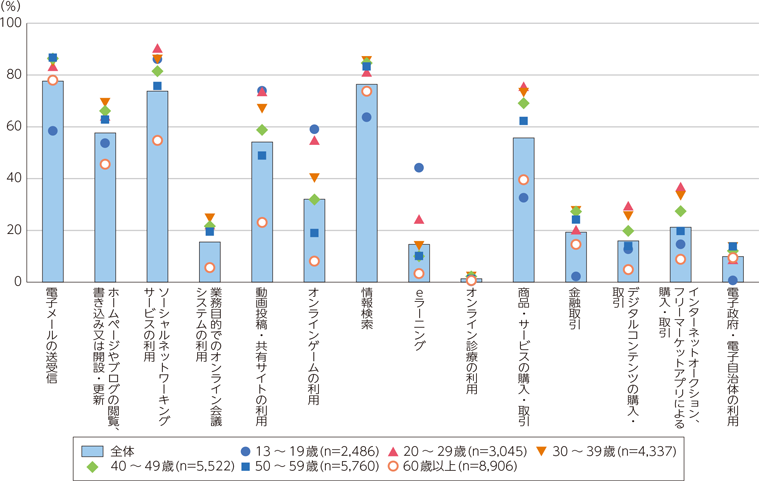

総務省の「情報通信白書」では、2020〜2021年時点でのインターネットの利用状況を下記のように発表しています。

- 2021年の個人のインターネット利用率は82.9%

参考:インターネットの利用動向(第2部 情報通信分野の現状と課題/令和4年版 情報通信白書/総務省)

- 2020年のインターネットの利用目的として「商品・サービスの購入・取引」を挙げている人は6割近い

参考:インターネットの利用目的(第2部 基本データと政策動向/令和3年版 情報通信白書/総務省)

ここから読み取れることは、Webにふれる人口が非常に増えていることに加え、Web上での消費活動がメジャーになっているということです。

このほかにも、経済産業省の調査から、EC市場もBtoB、BtoCともに増加していることが読み取れます※。

こういった調査結果から、現代において、Webマーケティングはどのようなビジネスにおいても非常に重要なマーケティング手法になっているといえるのです。

※参考:P7. 3分野合計の国内 BtoC-EC 市場規模及び経年推移(令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書/令和4年8月 経済産業省)

\Webマーケティングの手法をサクッと知りたい方は資料をご覧ください!(無料)/

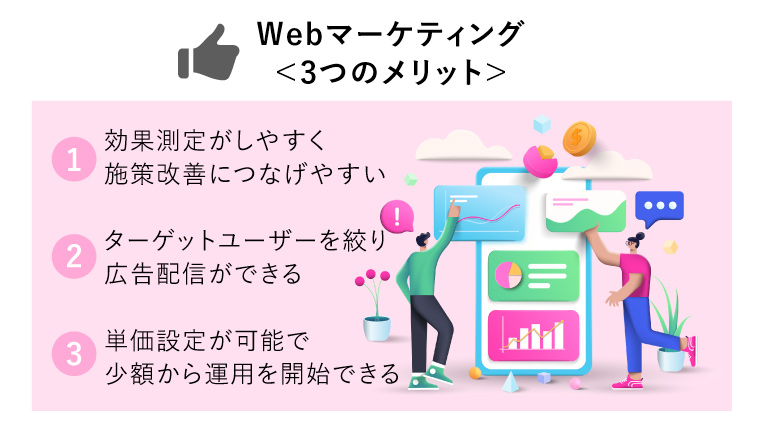

Webマーケティングの3つのメリット

ここからは、Webマーケティングを実施することで得られる3つのメリットについて解説します。

ひとつずつ、見ていきましょう。

メリット1 効果測定がしやすく施策改善につなげやすい

冒頭でもお伝えしましたが、「効果測定がしやすい」という点は、Webマーケティングの大きな特徴でありメリットです。

インターネットを介さないオフライン広告などと比較して、ユーザーのとった行動などのデータが可視化できるため、効果測定がしやすくなります。

実施した施策が実際にどのような効果をもたらしているのかを数字で確認できるため、施策改善にもつなげやすい点は大きなメリットです。

メリット2 ターゲットユーザーを絞り広告配信ができる

Web広告媒体は、利用者(ユーザー)のデータを保有していて、詳細なターゲティングが可能です。

年齢・性別・興味関心・Webサイトの訪問履歴などの条件を設定して、自社のターゲットとなるユーザーを絞り込んだ上で広告を配信できます。

コンバージョンにつながりそうなユーザーに限定して広告を配信するなど、効率的な運用が可能という点は大きなメリットです。

メリット3 単価設定が可能で少額から運用を開始できる

Webマーケティングの中でも、Web広告は少額からでも始められます。

テレビCMや新聞広告の場合、まとまった費用が必要になることがほとんどです。例えば、テレビCMであれば1回放映を依頼すると、制作費込みで100万円程度かかることもあります。

一方、Web広告は、「クリックされた分だけ」「視聴された分だけ」という単価設定ができるため、少額から運用を開始できる場合が多いです。

Web広告媒体の中には、最低出稿金額を定めていないものもあるため、自身で毎月の広告費を決めることができます。

広告費用を捻出することが難しいと感じているベンチャー企業や、スモールスタートを切りたい企業にとっては大きなメリットといえます。

Webマーケティングの2つのデメリット

Webマーケティングには、デメリットといえる点もあります。

ここからは、Webマーケティングの2つのデメリットについて解説します。

デメリット1 SEO・Web広告・マーケティングの専門知識が必要になる

Webマーケティングに取り組むためには、SEOやWeb広告などの専門的な知識が必要になります。

さらに、マーケティングに関する知識も欠かせません。また、ネット上での炎上やイメージダウンを避けるためにも、最低限のネットリテラシーが必要です。

知識やスキルがない状態から始める場合は、開始までのハードルが高くなるのがデメリットといえます。

デメリット2 ユーザー動向など最新情報のキャッチアップが必要になる

Webマーケティングの業界は、技術や手法などの移り変わりが激しいです。

Web広告や管理画面の仕様変更に加えて、ユーザーの動向や社会情勢・トレンドの変化によって「どのような手法が成果を出しやすいか」ということも目まぐるしく変わっていきます。

例えば、Web広告を始めてから配信結果だけをチェックするような運用体制にしていると「いつの間にか古い手法のまま施策を行っていた」という事態になることも珍しくありません。

効率的かつ効果的な運用を続けていくためには、Webマーケティングに関する情報を常にチェックし、アップデートしていく姿勢を持つことが大切です。

Webマーケティングの施策効果は主に4種類

Webマーケティングにはさまざまな施策があり、主に下記の4種類に分けられます。

ここで、Webマーケティングに用いられる主な施策を、「集客」「認知度」「リード獲得」「接客」の4つに分けて解説します。

| Webマーケティングの施策 | |

| 施策による効果 | Webマーケティング施策 |

| 1)集客アップ |

|

| 2)認知度アップ |

|

| 3)リード獲得 |

|

| 4)スムーズな接客 |

|

【前提】Webサイトが「コンバージョンできる状態」になっている?

まずは前提として、自社サイトが「コンバージョンできる状態」になっているか確認しましょう。

コンバージョンとは、商品・サービスの購入、会員登録、問い合わせなどの「目標となる数値」のことです。

集客に成功しても、コンバージョンにつながる仕組みができていなければ成果を得られません。いわば「穴の空いたバケツに水を入れている状態」です。

必ず、以下を事前にチェックしておくことをおすすめします。

【コンバージョンできる状態か確認チェックリスト】

初めてでも、フォーム入力や購入がスムーズにできるか

不具合はないか

項目が多すぎたり、不要な情報を聞いたりしていないか

エラー表示や入力例などは実装されているか

フォームまでの導線は明確か

サービス内容が理解できるか

料金は明確に記載されているか

導入までの流れが明確か

検討のための事例はあるか

※チェックボックスをクリックするとチェックがつきます。

自社ではできていると思っていても、サイトを再確認したり第三者に見てもらったりすると、改善すべき項目が見つかるケースはあります。

成果につなげるためには、上記チェックリストがすべてOKであることを事前に確認してから、Webマーケティングに取り組みましょう。

それでは、4つの効果による全10施策を、ひとつずつ見ていきましょう。

【集客アップ】Webマーケティングの施策2選

まずは集客の手法、「SEO」と「Web広告」の2つについて解説します。

【集客アップ施策1】 SEO(検索エンジン最適化)

Webマーケティングによる集客を考えたとき、まず検討しておきたいのがSEOです。

SEOは「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」の略で、商品やサービスに関係するキーワードを検索したときに、自社サイトのページが検索上位に表示されるように最適化を行う手法です。

どんなキーワードを含めたコンテンツを作成すれば検索上位に上がるのか、コンテンツの切り口や見せ方を考えていきます。

王道のSEO対策は、ユーザーが求める情報をわかりやすくコンテンツ化することです。

それと併せて、検索エンジンからサイトを正しく読み取ってもらうための、サイト構造やリンク構造なども最適化していく必要があります。

さらに、SEOにおける最新情報をしっかりキャッチアップしているかどうかも、重要なポイントです。

| 「SEO」実施内容 | 自社サイトを検索結果で上位表示させて集客する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

以下の記事では、検索エンジンが順位を決める仕組みなど、SEO対策の仕組みや技術について詳しく解説しています。

SEOに関する最新情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。

【集客アップ施策2】 Web広告(リスティング・ディスプレイ・SNS・動画)

Web上に広告を配信する「Web広告」は、主に以下の4種類です。

【Web広告の4種類】

- リスティング広告(検索連動型広告):入力したキーワードと関連するテキスト広告が表示

- ディスプレイ広告:Webサイトやアプリ上に画像・動画などの広告を表示

- SNS広告:TwitterやInstagramなどのSNSに広告を表示

- 動画広告:YouTubeなどに動画形式の広告を表示

それぞれの広告には、特徴や長所があります。例えば、リスティング広告は、予算内でキーワードに即した広告を掲載してくれます。

費用対効果が算出しやすく、費用をかければすぐに始められる手軽さも魅力です。

また、ディスプレイ広告や動画広告は、画像・動画による視覚的なアプローチができるため、テキストのみの広告より訴求力が高いといわれています。

SNS広告は、SNSの投稿になじむ形で表示されることが多く、広告らしさを薄められるため、ユーザーに受け入れられやすい点が長所といえます。

自社商品やサービスにマッチした媒体を選別して、どのようなバナー広告を配信するのか、しっかり吟味するようにしましょう。

| 「Web広告」実施内容 | WebサイトやSNSに広告を表示させて集客する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

Web広告については、以下の記事でより詳しく解説しています。

「より多くのユーザーにリーチしたい」「すでに接点のあるユーザーにリーチしたい」など、目的別のWeb広告を確認してください。

【認知度アップ】Webマーケティングの施策3選

次に、認知度アップに最適なWebマーケティングの手法について解説します。

【認知度アップ施策1】 SNS(ソーシャルメディア)

SNSとは、「Facebook」・「Twitter」・「Instagram」・「TikTok」・「LINE」などが主流となるソーシャルメディアのことです。

SNSを活用したマーケティングは、利用者が増加したことを考えると、今や主要なWebマーケティング施策といっていいでしょう。

| 「SNS」実施内容 | SNSで企業やサービスの情報を発信する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

SNSは、自社の情報を自由に発信できるだけではなく、ユーザーとのコミュニケーションを図れるのが特徴です。

自社の商品やサービスの特性を踏まえた上で、どのSNSのプラットフォームを活用して、どのようなコンテンツを発信すべきか検討しましょう。

また、LINEのサービス「LINE公式アカウント」では、友だち登録したユーザーと擬似的に1対1でやり取りすることが可能です。

認知度アップに加えて、リード(見込み顧客)を獲得する手法としても活用できます。

【認知度アップ施策2】 オウンドメディア(自社サイト)

オウンドメディアとは、企業が自社で運用するメディアのことです。

オウンドメディアは、主に集客を促進し、ブランディングに貢献し、リクルート分野ではし人材採用などにも役立ちます。

自社が持つノウハウや有益な情報を発信することで、幅広いユーザーにアクセスしてもらい、自社やサービスなどの認知度をアップさせます。

| 「オウンドメディア」実施内容 | 自社サイトでお役立ち情報やノウハウを発信する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

オウンドメディアを運用し、成果を出すのは簡単なことではありません。しかし、うまく活用すれば企業の成長に大きく貢献する媒体となります。

下記の記事では、オウンドメディアの作り方や、成功させるためのポイント、具体的な事例まで詳しく解説しています。

オウンドメディアについて詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

なお、オウンドメディアを成功に導くには、運営時によくある課題を知っておくことが大切です。

下記の資料では解決策も紹介していますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/

【認知度アップ施策3】 動画配信(YouTubeなど)

動画はテキストよりも多くの情報を伝えられるため、短時間で認知してもらえるコンテンツです。

動画の見せ方やBGMなどのクリエイティブを工夫することで、数秒の動画でも印象を残せます。

活用方法の例を、下記にまとめました。

【動画を認知度アップに活用する例】

- メールマガジンやSNSに動画を取り入れる

- サービス紹介動画として自社サイトに埋め込む

- 企業のYouTubeチャンネルを開設する

ただし、動画が始まってから数秒でユーザーの興味を引きつけられない場合は、すぐに離脱される恐れがあります。

最後まで見てもらうには、離脱された理由やユーザーの興味関心を分析し、改善し続けることが大切です。

| 「動画」実施内容 | サービスや企業のPR動画を制作する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

なお、満足度の高い動画の条件は以下の記事で紹介しています。どのような動画ならユーザーの目にとまるのかが知りたい場合は、ぜひご一読ください。

【リード獲得】Webマーケティングの施策3選

ここからは、リード獲得のためのWebマーケティング手法を3つ解説します。

【リード獲得施策1】 ウェビナー

ウェビナーとは、オンライン上で開催するセミナーのことです。

ウェビナーは、「Webセミナー」や「オンラインセミナー」ともいいます。自社のことを知らなくても、ウェビナーのテーマに関心のある人たちと接点を持てるのが大きなメリットです。

うまく関係性を構築できれば、自社の商品やサービスに興味を抱いてもらえる可能性もあります。

| 「ウェビナー」実施内容 | オンライン上でセミナーを開催する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

以下の記事では、ウェビナーの集客を増やすポイントについて詳しく解説しています。

「ウェビナーの集客で失敗したくない」「ウェビナーでの集客方法のコツを知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

【リード獲得施策2】 ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、企業が持つノウハウなどを資料にまとめて公表するBtoB手法です。

PDFやスライド形式の資料にまとめたホワイトペーパーを、ダウンロードの際に氏名・会社名・メールアドレスなどフォームに入力してもらうことで、見込み顧客の情報が獲得できます。

| 「ホワイトペーパー」実施内容 | 自社が持つノウハウやサービスの詳細を資料化し、配布する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

以下の記事では、ホワイトペーパーの意味や目的、営業資料との違いについて詳しく解説しています。ターゲット別のホワイトペーパーの内容を、ぜひ参考にしてください。

この記事もチェック

【リード獲得施策3】 メールマガジン

メールマガジンは、登録してくれたユーザーに対して定期的に情報を届けて、サービスや商品の購入につなげるWebマーケティング手法です。

メールマガジン登録の際に、名前やメールアドレスを入力してもらうことで、見込み顧客の獲得になります。

役立つ情報などを定期的に発信して、見込み顧客との関係性を構築していきましょう。

| 「メールマガジン」実施内容 | 登録ユーザーに対して、メールで情報配信をする |

| メリット |

|

| デメリット |

|

以下の記事では、効果的なメールマガジンの作り方をステップ別に解説しています。併せて参考にしてください。

ここまででご質問のある方は、以下のバナーよりお気軽にお問い合わせください。

【接客(サイト回遊)】Webマーケティングの施策4選

最後に、Webマーケティングにおける接客の手法について解説します。

【接客施策1】 チャットボット

チャットボットとは、チャット上での人の問いかけに自動で答えを返すプログラムのことです。

チャットボットは、質問と回答を事前に用意しておく「シナリオ型」と、ユーザーとのやりとりを学習する「AI型」の2つがあります。

チャットボットでユーザーの声を広く拾うことも、効果的なWebマーケティングにつながります。人的リソースの削減にもつながるため、今後ますます注目されていくでしょう。

| 「チャットボット」実施内容 | 人に代わりチャットボットがユーザーの疑問に回答する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

チャットボットについて詳しく知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。チャットボットの種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説しています。

この記事もチェック

【接客施策2】 ポップアップ

Webサイトの画面上に、飛び出すように表示されるウインドウのことを「ポップアップ」といいます。

ポップアップは、「クーポン」や「利用案内」などを表示させて、ユーザーに商品の購入や会員登録などの行動を促すことを目的とするものです。

ポップアップの種類には、特定のページを開いたときに表示されるタイプや、ブラウザバックや画面スクロール、ウィンドウを閉じるなど特定の行動をしたときに表示されるタイプなどがあります。

Webサイト閲覧の邪魔をしないデザイン・内容・タイミングを考えて設置することで、効果を得られるでしょう。

| 「ポップアップ」実施内容 | 自社サイトの訪問者に、特定の個別ウィンドウを表示させる |

| メリット |

|

| デメリット |

|

【接客施策3】 カスタマーサポート

チャットやビデオ通話を用いて、オンライン上でスタッフとコミュニケーションがとれます。

カスタマーサポートの仕組みを導入することで、Web上での接客が可能です。

ユーザーが抱いている不明点・不満点に対して、リアルタイムで柔軟に対応できるため、顧客満足度の向上に大きく貢献するでしょう。

| 「カスタマーサポート」実施内容 | オンライン上で顧客のサポートを行う |

| メリット |

|

| デメリット |

|

【接客施策4】 LPO(ランディングページ最適化)

LPO(Landing Page Optimization/ランディングページ最適化)とは、サイトを訪問したユーザーが初めに閲覧するページを改善することです。

LPOがなされていない場合、自社サイトへの集客に成功しても、ユーザーの望むコンテンツがなければ、離脱してしまい、問い合わせや成約につながらない恐れがあります。

LPO例として、以下が挙げられます。

【LPO(LPを改善する)例】

- ユーザーの疑問や悩みを具体的に記載する

- 商品・サービスの特徴を明記する

- 不要なリンクを減らす

サイトは、ユーザーのニーズに合ったコンテンツを提供できれば、問い合わせや申し込みにつながる期待ができます。

定期的にLPを改善し、ユーザーのニーズに合わせて最適化しましょう。

| 「LPO」実施内容 | サイトに訪れたユーザーが初めに閲覧するページを改善する |

| メリット |

|

| デメリット |

|

なお、LPを最適化する方法を詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。具体的な進め方を解説しています。

この記事もチェック

Webマーケティングの施策は結局何から実施すればいいの?

Webマーケティングは、ケース別にさまざまな施策を取り入れる必要があるため、「まずはこれから実施するべき」と言い切ることができません。

「顧客がどのような媒体で情報収集するか」などによって、最適な施策が変化するからです。

ですが大前提として、Webサイトをコンバージョンできる状態にしなければなりません。

その後に、ユーザーが「なぜ購入したのか・購入しなかったのか」「どこで・どのように情報収集しているのか」など、ユーザー行動を把握してから、以下のように戦略を選ぶのがおすすめです。

【施策を選定するときの例】

- SNS流入が多い場合:SNSでの購入をより促す

- 認知されれば購入が期待できる場合:認知度アップできる施策

- LTV(顧客生涯価値)が低い場合:メールマガジンを実施

- Webサイトの訪問者・離脱ともに多い場合:チャットボットを導入

Webマーケティングは、企業が一方的に行なう施策ではなく、あくまでユーザーのための施策であることを理解し進めましょう。

そもそも、「ユーザー行動の把握に難航している」「課題に対して施策が適しているか判断できない」という場合は、お気軽にナイルの無料相談へご連絡ください。

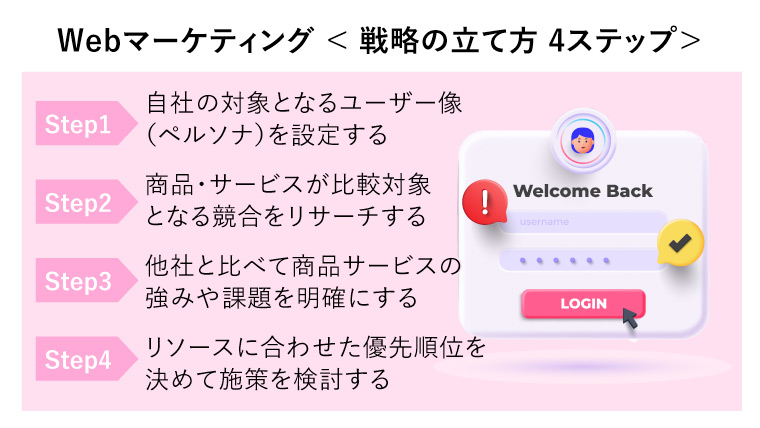

Webマーケティング戦略の立て方4ステップ

ここからは、Webマーケティング戦略の立て方を4つのステップに分けて解説します。

なお、Webマーケティングの戦略を立てる際は、適切な目標設定が重要です。目標が曖昧なままでは、どのような施策を選べば自社の利益につながるか方針を立てられません。

下記の記事で、Webマーケティングにおける目標設定の方法を解説していますので、併せてご一読ください。

Step 1 自社の対象となるユーザー像(ペルソナ)を設定する

まずは、自社の商品やサービスを届けるべきユーザー像を明確にする必要があります。

年齢や性別はもちろん、どのくらいの年収があり、どのような家族構成で、どんな悩みを抱えているのか、またどういった手段で情報を得ているのか、といったイメージを膨らませていくことが重要です。

できれば、実際の顧客に対して、インタビューした情報を加えて、より現実に沿ったユーザー像にするのがおすすめです。

なお、このように作成したユーザー像のことを「ペルソナ」と呼びます。

ユーザー像が明確になると、Web上でどのような内容のコンテンツを作ればいいのかが見えてきます。対象となるユーザーの気持ちになり、とことん考え抜くようにしましょう。

具体的なユーザー像「ペルソナ」に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ペルソナの設定方法や設定時の注意点について、ぜひ参考にしてください。

Step 2 商品・サービスが比較対象となる競合をリサーチする

Webマーケティングにおいて欠かせないのが、競合のリサーチです。

ターゲット層が自社の商品やサービスの利用を検討した場合に、どんな商品・サービスが比較対象となりそうなのか、実際のユーザーの立場となって、Web上で検索して情報収集するのもおすすめです。

【例:「クラウド会計ソフトを提供している企業」の検索キーワード】

- 「クラウド 会計ソフト 比較」

- 「クラウド 会計ソフト シェア」

検索結果の上位に出てくる会社はどんな商品やサービスを展開しているのかを調査して、ユーザーとの接点の持ち方やWebサイトの作り込みについて把握し、自社の戦略立案に役立てましょう。

Step 3 他社と比べて商品サービスの強みや課題を明確にする

ユーザー像を定めて、競合のリサーチもできたら、あらためて自社の強みや課題について、明確にする必要があります。

他社と比べてみて、自社の商品やサービスは、どんなところに強みがあり、どのような課題があるのかをWebサイト上の口コミサイトや、SNSでの声をチェックしてみるのもいいでしょう。

Step 1 でも紹介しましたが、自社の強みや課題を明確にする上でも、顧客インタビューは効果的です。

「なぜ自社の商品・サービスを利用しているのか」、「どのような点に満足しているのか」、「不満に思うこと」などをインタビューすることで思わぬ発見が得られます。

Step 4 リソースに合わせた優先順位を決めて施策を検討する

自社の強みや課題が明確になれば、どんな方法でユーザーに情報発信をしていくべきか、具体的な施策を考えていきます。

このときに注意したいのは、優先順位をつけることです。施策を検討していくうちに、あれもこれもと盛り込みがちですが、リソースには限りがあります。

複数の施策が出そろった時点で、成果に近い施策に目星をつけて、優先順位を設定した上で実行に移しましょう。

例えば、リード獲得施策として下記の3つを候補に挙げるとします。

- メールマガジン

- ウェビナー

- ホワイトペーパー

すでに、自社サービスに興味を持ってくれているユーザーが多い場合は、メールマガジンやウェビナーを積極的に実施するのがおすすめです。

サービスのメリットやキャンペーン情報などを直接伝えられるため、ユーザーが比較・検討して購入につながる可能性があります。

もし自社だけでリソースを確保できない場合や、専門知識のある人材が社内にいない場合は、外注や新規採用なども検討しましょう。

ここまで、Webマーケティングの戦略の立て方を解説しましたが、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。これからWebマーケティングに取り組みたい方におすすめの本も紹介しています。

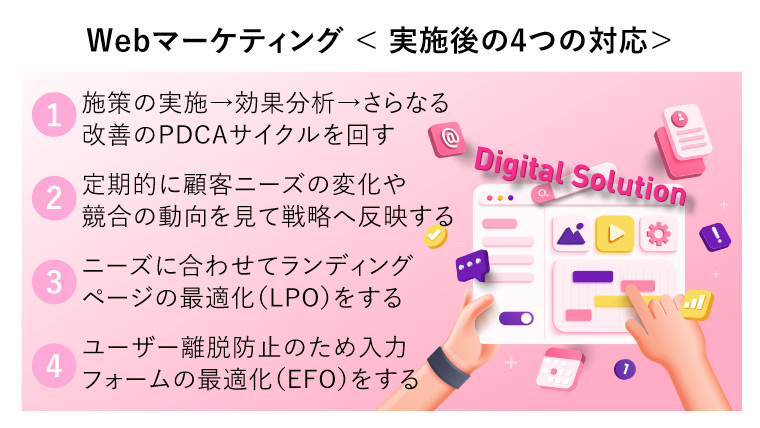

Webマーケティング実施後に必要な4つの対応

Webマーケティングは、施策を実施した後の対応も非常に重要です。

ここからは、Webマーケティング実施後に必要な4つの対応について解説します。

対応1 施策の実施→効果分析→さらなる改善のPDCAサイクルを回す

まず、Webマーケティング戦略立案の際に抽出した課題が、実施した施策によって解決できているかを確認します。

データ分析などを行い、実施前の状況と比較します。そこから得られたデータをもとに、さらなる改善のためにどのような行動をとるべきか考案し、次の施策に移りましょう。

具体的な行動の例としては、施策の変更・ターゲティングの修正などが挙げられます。

改善施策を実施した後は、どのような効果があったのか分析を行う、といったようにPDCAサイクルを回していきましょう。

Webマーケティングで成果を出すためには、データをもとにPDCAサイクルを回すことは必須といえます。

以下の記事では、Webサイトの改善を成功させるための準備と施策について解説しています。

よくある失敗パターンや改善施策のポイントなど、Webマーケティングにおいても参考になる情報を、ぜひ参考にしてください。

この記事もチェック

対応2 定期的に顧客ニーズの変化や競合の動向を見て戦略へ反映する

Webマーケティングでは、設定した戦略を定期的に見直すことも大切です。

顧客の価値観やニーズの変化、競合の台頭などの可能性が考えられるためです。四半期、半年、1年など、区切りをつけて見直しを行いましょう。

特に、競合が実施しているマーケティングは定期的にチェックすることをおすすめします。競合が実施している優れたマーケティング手法は、自社でも効果的な可能性があるためです。

Webサイトのリニューアルや新たな施策を実施しているかなど、競合の動向チェックは非常に大事です。必要に応じて、戦略に反映していきましょう。

対応3 ニーズに合わせてランディングページの最適化(LPO)をする

検索や広告などからアクセスしたユーザーが最初に訪れるページが「ランディングページ」です。

【接客施策4】でも解説しましたが、重要なランディングページのパフォーマンスを改善していく施策が「ランディングページ最適化(LPO)」です。

ランディングページ上で、コンバージョンにつながる行動の割合を高めるために、ユーザーのニーズに合わせて最適化します。

例えば、ランディングページの画像を一般人から著名人に変えたり、画像ではなく動画に変えたりして、ユーザーの関心を引きつけるのもLPOのひとつです。

以下の記事では、LP作成手順や、SEOとの関係についても解説しています。併せて参考にしてください。

対応4 ユーザー離脱防止のため入力フォームの最適化(EFO)をする

問い合わせや購入するための入力フォームは、コンバージョンにつながる重要なページです。

入力フォームを改善していく施策を、「入力フォーム最適化(EFO:Entry Form Optimization)」と呼びます。

入力項目が多くて決済するまでの手順に戸惑い、入力フォームから離脱した経験はありませんか。

入力フォームでは、必要最低限の情報を取得できるようにしながら、いかにユーザーがストレスなく入力できるかが大事です。

入力フォーム最適化の施策を定期的に行い、ユーザーの離脱を防ぎましょう。

以下の記事では、入力フォーム最適化について詳しく解説しています。

実施する際に気をつけておきたい7つのポイントやツール導入について、ご確認ください。

Webマーケティングを成功させる2つのコツ

Webマーケティングを成功させるには、下記2つのコツを押さえておくことも重要です。

順番に、見ていきましょう。

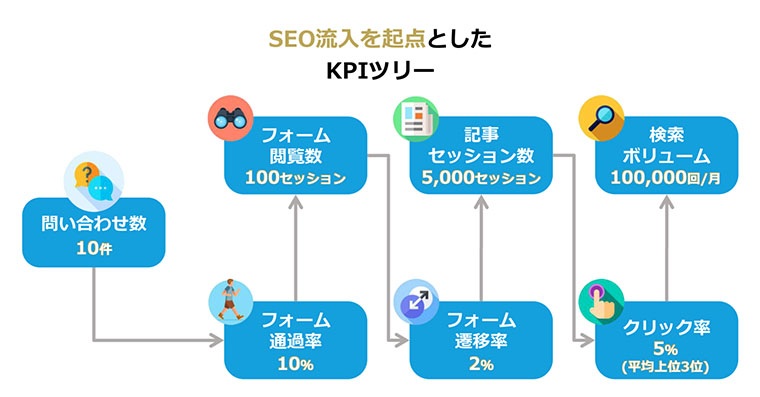

コツ1 目標達成に必要な要素を具体的な行動へ落とし込む

1つ目のコツは、目標達成に必要な要素を行動レベルまで分解することです。

目標だけ設定して必要な構成要素を具体化していないと、達成に必要な行動とは違う施策を行う場合があります。

下記の例のように、行動レベルごとに何がどれくらい必要なのかを具体的にしましょう。

▼目標:Webサイト経由の問い合わせ数を毎月10件にする場合▼

上記の例では、検索ランクの平均3位以内に表示されると想定できる記事を、検索ボリューム100,000回/月になるように作る必要があります。

もし、上位表示率がわからなければ30%くらいで仮置きして計算してみるのもおすすめです。

目標達成に必要な要素をすべて行動レベルに分解し、KPIを具体的に設定して進めましょう。そもそも目標は、自社の課題をもとに「今の状況で達成できそうなKPI」を設定することが重要です。

目標の設定で悩んでいる方に向けて、KPIの考え方をまとめた無料資料をご用意していますので、興味があればぜひこちらのフォームからダウンロードください。

なお、最終目標と中間目標の関係性をツリー化した「KPIツリー」の作り方は、下記の記事でまとめています。ぜひ、併せてご一読ください。

コツ2 効率的な運用のためのマーケティング体制を整える

効率的に運用できる仕組みを構築することも、Webマーケティングを成功させるために必要です。

マーケティングの体制を作ることによって、長期的にクオリティを維持できます。

例えば、オウンドメディアの場合、サイトへ集客できても、自社サイトのコンテンツとユーザーのニーズが合っていないと離脱につながる恐れがあります。

もし、ディレクター・編集者・ライターのように体制化ができていれば、複数の改善を同時進行することが可能です。

Webマーケティングの成功には、ユーザーが求める情報の継続的な発信が必要です。

外注も考慮し、定期的に効果を測定したり、スピーディーに改善したりできるような仕組みを用意しましょう。

なお、「なるべくマーケティングを内製化したい」と考えている場合、適切な順番で進める必要があります。

下記の記事にて、内製化するステップを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

この記事もチェック

Webマーケティングの知識を身につけて施策を実施しよう

Web上で行うWebマーケティングは、ビジネスの成長において欠かせないものです。

Webマーケティングには、さまざまな手法があります。まずは、ターゲット像や自社の課題を明確にした上で、リソースに合った施策を選定しましょう。

具体的な行動レベルまで目標を落とし込んだり、運用体制を構築したりすることで、Webマーケティングの成功へと近づきます。

ただし、幅広い知識やスキル、実施後の対応などは欠かせません。

社内に適切な人材がいない場合は、Webマーケティングの専門家にアドバイスをもらったり、外注化したりするといったことも検討してみてください。

ナイルでは成果を出すためのWebコンサルティングを行っています。特に、集客を増やしてコンバージョンにつなげることが強みです。詳しくは、以下の資料をご覧ください。

事業成長に貢献するコンサルティングを提供いたします! SEOコンサルティングをはじめとする、各サービスの詳細、スケジュール、費用の目安を資料でご紹介しています!また「自社のWebマーケティングで悩みがある」「見積もりが欲しい」といった方は、お気軽に無料相談へお申し込みください!

関連記事