ウェブ集客を進める上で重要なのが、ホワイトペーパーです。自社に興味関心度の高い顧客のリードを獲得できたり、興味を持ってもらうための資料として活用できたりするからです。

とはいえ、張り切ってホワイトペーパーを作成しようと思っても、テーマ決めや作成方法などで悩むことはあるのではないでしょうか。

そこで本記事では、作り方の基礎知識から、信頼されるホワイトペーパーを作るコツまでをすべて紹介します。

この記事の中で、実際にホワイトペーパー作成ができるワークシートやチェックボックスを用意していますので、ぜひ活用して実践してみましょう。

なお、ホワイトペーパーの制作を外注したい場合は、以下よりお気軽にご連絡ください。

リード獲得や態度変容を促すホワイトペーパーをプロが制作!

経験豊富なナイルの編集者とプロのライター・デザイナーが、リード獲得・ナーチャリングに繋がるホワイトペーパーを作成いたします。専門的な領域もお任せください。資料では制作フローや事例・実績、料金を紹介しています!具体的な悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!

目次

「そろそろホワイトペーパーを作ろう」と考えているあなたへ

「なんとなく」、ホワイトペーパーを作成しようと考えてはいませんか?

例えば、以下のような流れで制作を開始するのは黄色信号です。

【ホワイトペーパーを作る危険な動機】

「競合他社が、ホワイトペーパーを続々と公開しているようだ。振り返ってみると、自社が最後にホワイトペーパーを作成したのはずいぶん前だな。よし、そろそろウチでも作ろうか!」

この動機は、なぜ危険なのでしょうか。ホワイトペーパーは、目的に合わせて制作を進めることがセオリーだからです。

そのため、そもそも作成する目的が決まっていない状態でホワイトペーパーを作ろうとした場合、失敗する可能性が高まります。

ホワイトペーパーを作成する目的の例としては、下記が挙げられます。

結論、ホワイトペーパー制作は目的を決める時点で、勝負がつくといえます。

ホワイトペーパーを活用する目的を達成するためにも、まずは目的を整理してから制作に移りましょう。

もし、「いやいや、もう目的は決まっているよ」という場合は、ホワイトペーパーの書き方・作り方からご覧ください。

【そもそもの確認】ホワイトペーパーとは

ホワイトペーパーとは、BtoB領域の民間企業を中心に、製品・サービスのセールス資料や事例資料、技術資料などのことを指します。

ホワイトペーパーのページ数は、企業によって2〜3ページなど軽めのホワイトペーパーも存在しますが、基本的に10〜20ページくらいで制作することが多いようです。

ウェブサイトから、資料ダウンロードとして活用することでリード獲得につながります。

なお、営業資料との違いやホワイトペーパーの種類について理解を深めたい方は、以下の記事もご一読ください。

この記事もチェック

\SEOで効果的にホワイトペーパーのダウンロード数を増やしたい人へ!/

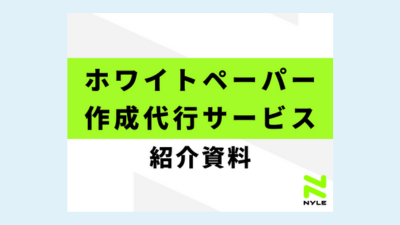

ホワイトペーパー6つのタイプ

ホワイトペーパーは、6つのタイプに分類することができます。

ホワイトペーパーを制作する前に、まずはどのタイプを選ぶか考えてみることをおすすめします。ホワイトペーパーの6つのタイプについて、詳しく見てみましょう。

【タイプ1】用語集

「用語集」のホワイトペーパーは、専門用語が多い分野でとして用意するとユーザーに役立つでしょう。

用語集のホワイトペーパーをダウンロードする方は、業界やサービスに詳しくない方が多いです。

下表の例を参考にしてください。

| 「用語集」のホワイトペーパー例 | |

| タイトル | 「基礎からSEOを学ぶための用語集」 |

| メリット | 業界に新規参入したユーザーに役立ち、自社の価値が提供できる |

| 活用のコツ | SNSやメールマガジンで部分的に公開する |

専門的な話だけではなく、わかりやすさを重視して資料をまとめることをおすすめします。

用語の意味を解説するほかにも、具体的な活用シーンなども盛り込むと伝わりやすいでしょう。

【タイプ2】自社の製品・サービス

「自社の製品・サービス」のホワイトペーパーは、ホワイトペーパー制作において比較的取り組みやすいテーマです。

例えば、「ビジネスのある課題」に焦点をあてて、自社製品の導入によって課題解決に至るストーリーのマンガコンテンツなども考えられます。

| 「自社の製品・サービス」のホワイトペーパー例 | |

| タイトル | 「オウンドメディア支援サービス紹介資料」 |

| メリット |

|

| 活用のコツ | 営業資料として配布する |

製品パンフレットとは異なるアプローチで潜在顧客の興味を引いたり、すでに比較・検討の段階にある見込み顧客には、踏み込んだ提案をしたりできるでしょう。

【タイプ3】自社が持つノウハウ

「自社が持つノウハウ」のホワイトペーパーは、潜在顧客向けに多い切り口です。

自社のノウハウを、広くビジネスパーソンに役立つ情報としてホワイトペーパーで配信します。

| 「自社が持つノウハウ」のホワイトペーパー例 | |

| タイトル |

「初心者向け!SEOの基礎知識」 「ホワイトペーパーの書き方・作り方」 |

| メリット |

|

| 活用のコツ | ダウンロードしたユーザーに、セミナーへの案内やメールマガジンの配信を行う |

例えば、BtoBのマーケティング会社であれば、仕事に役立つマーケティング手法をさまざまな切り口で、ホワイトペーパーとして配信します。

自社の認知はもちろん、学びを得た読者の好意や信頼を醸成することができるでしょう。

ターゲットのニーズを多角的に分析し、自社の持つ専門性やノウハウをどのような形で伝えれば関心を引くことができるか考えてみましょう。

また、こうしてニーズごとに作成したホワイトペーパーは、後からダウンロードしたユーザーにアプローチした際に「この人はSEOの資料をダウンロードしている。SEOに課題があるのかもしれない」とアテをつけることができます。

【タイプ4】調査レポート

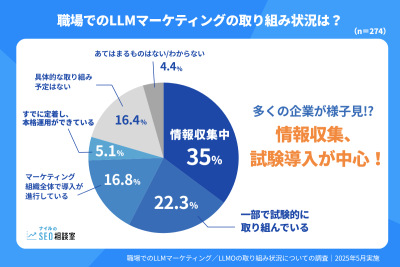

「調査レポート」のホワイトペーパーは、自社製品や業界に関連した独自の調査を、ホワイトペーパーで配信します。

自社で行った調査データを流用したり、新規でインターネット調査などを使ってデータを集めたりして、ホワイトペーパーを作成します。

| 「調査レポート」のホワイトペーパー例 | |

| タイトル | 「1,000名に聞いた!コンテンツマーケティングの調査レポート」 |

| メリット |

|

| 活用のコツ | プレスリリースで配信する |

製品・サービスの導入を検討する担当者は、必ず事前にリサーチを行っています。

そのため、比較・検討や、導入の決済を得る際に役立つ調査レポートにはニーズがあり、ダウンロードしたタイミングで接触することができれば商談化の可能性も高いでしょう。

【タイプ5】イベントレポート

展示会への出展や自社開催の勉強会、あるいは社内のキーマンがカンファレンスに登壇したときなど、製品アピールにつながるイベントレポートをホワイトペーパーで配信します。

有名イベントであれば興味を引くフックとなりますし、自社開催のイベントであれば自社アピールに直結するでしょう。

| 「イベントレポート」のホワイトペーパー例 | |

| タイトル | 「SEOで成果が出ない?リアルな悩みに答えます」 |

| メリット | 業温度感が伝わる内容にすることで、ユーザーにアクションを起こしてもらうきっかけを作れる |

| 活用のコツ | 反響が大きかったセミナーの作り方などをまとめて、見込み客にアプローチする |

イベント当日の様子を録音・撮影し、興味を引く切り口を考えてレポート化します。自社開催のイベントでない場合は、主催企業・団体に使用許可をとっておく必要があります。

イベント情報等の一次情報はユーザーからしても「ダウンロードしてでも見たい」と思えるコンテンツではありますが、逆にいえば「わざわざダウンロードするまでもなかった」となる可能性もあります。

単純なレポートにならないように、ユーザーが読んで活かせるコンテンツになっているか確認しましょう。

【タイプ6】製品・サービスの導入事例

実際に自社商品を導入した顧客の事例を、ホワイトペーパーにまとめます。

BtoB間の情報は、表に出にくいため、特に導入したことによる成功事例は、他社と比較・検討している見込み顧客へ後押しする情報となるでしょう。

| 「製品・サービスの導入事例」のホワイトペーパー例 | |

| タイトル |

「化粧品業界におけるSEOの成功事例集」 「○○株式会社、コンテンツSEO強化でコンバージョン数を増加!」 |

| メリット |

|

| 活用のコツ | 事例系の記事コンテンツのなかでCTA(ユーザーにアクションを促すボタンやテキスト)として設置する |

製品を導入して、効率的に活用していたり売上を伸ばしたりしている企業に許可をとってインタビューをします。

内容は、導入による成功事例や活用方法までをホワイトペーパーにまとめるとわかりやすく親切です。

下記の記事でも、種類別に詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。

この記事もチェック

結局、どのタイプを制作するべき?

「結局、ウチではどのタイプを制作したらいいの?」と悩むのであれば、まずは、社内にすでにあるサービス資料や営業資料をもとに、「【タイプ2】自社の製品・サービス」のホワイトペーパーを作るのがおすすめです。

あらためてリサーチする必要がないため取り組みやすく、余ったリソースをほかのホワイトペーパー作成に回せるので、制作数を増やせます。

とはいえ、上記はあくまで「ホワイトペーパーに取り組んだことのない企業」が「無難に取り組むべき方針」です。

実際は、目的や状況によって制作するべきホワイトペーパーのタイプや内容は大きく異なります。

もし、「どの資料をホワイトペーパーにすれば良いの?」と悩む場合は、こちらからお気軽にナイルへご相談ください。

ホワイトペーパーに適した資料を一緒に探すところから、お手伝いさせていただきます。

【事前準備編】ホワイトペーパーの書き方・作り方

ホワイトペーパーの書き方・作り方には、いくつかのポイントがあります。

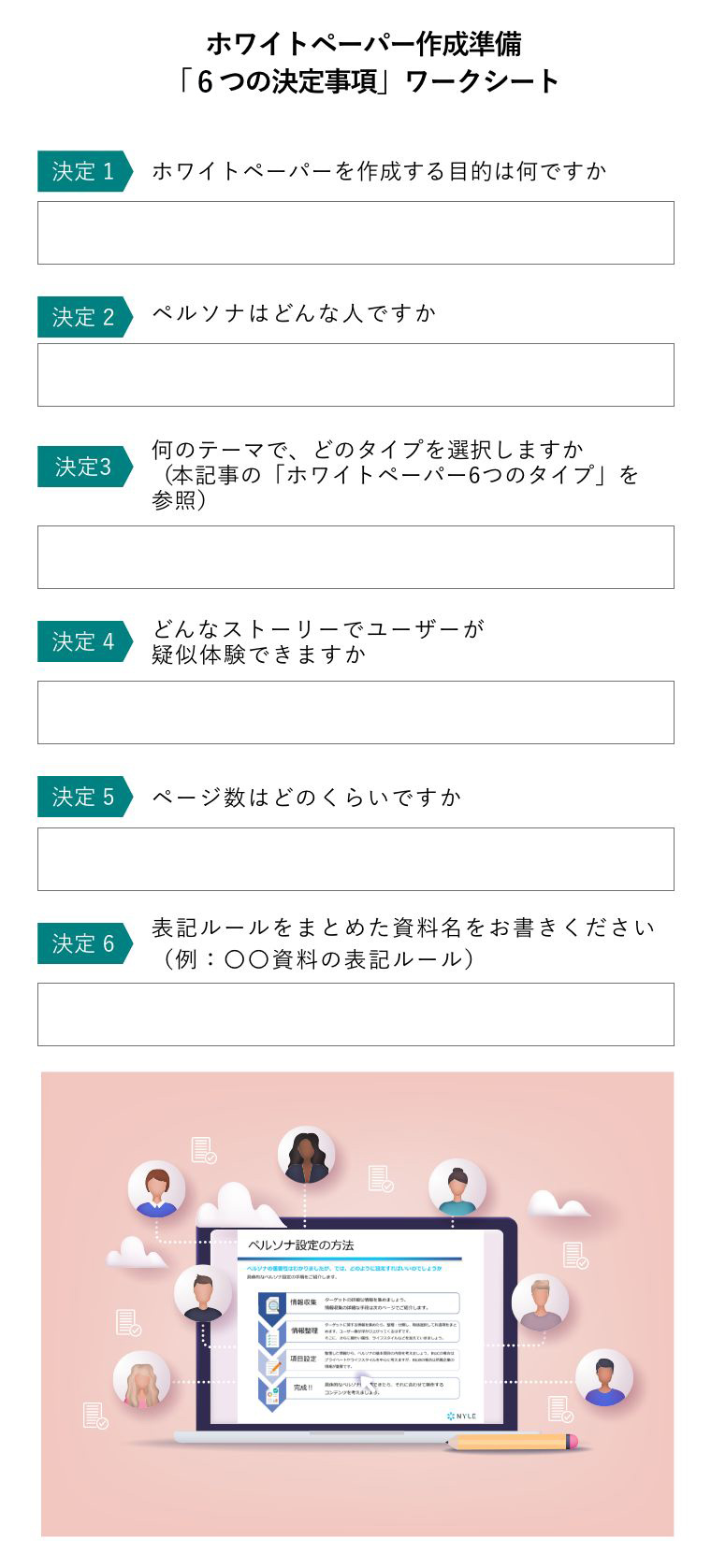

作成する前に、6つのことを決めます。下記の図版をダウンロードして、決定事項をご記入ください。

各見出しで、それぞれの項目を解説します。

【事前準備1】目的を決める

まずは、ホワイトペーパーを作成する目的を決めましょう。

ホワイトペーパーを作成する目的によって、期待するアクションが変化するからです。

下表に、心得としてまとめましたので参考にしてください。

| ホワイトペーパーを作成する心得 | ||

| 目的 | 期待するアクション | ホワイトペーパーの内容 |

| リードの獲得 | 興味を引き、ダウンロードしてもらう | 自社サービスの詳細情報 |

| ナーチャリング (リードの育成) |

信頼を得て、メールマガジンへ登録してもらう | 自社が蓄積したノウハウを紹介 |

| 受注確度のアップ | 上長への説明をしやすくし、社内稟議の資料にしてもらう | 具体的な施策に数字を添える |

このように、期待するアクションが変われば、書くべき内容も変わります。繰り返しになりますが、ホワイトペーパーは作って終わりではありません。

ダウンロード後に、何らかの行動を起こしてもらう必要があります。成果につなげるのであれば、アクションを起こしてもらえるような情報を盛り込みましょう。

【事前準備2】ペルソナを決める

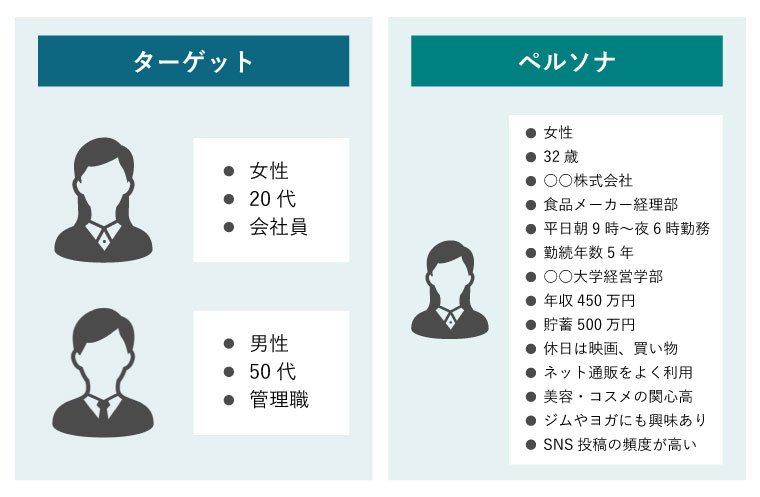

ホワイトペーパーを作成する際は、読者となるペルソナを明確にしましょう。

ペルソナとは、ターゲット、実際にいる一人の人物に落とし込んだものです。

例えば、下記のように、性別や年齢から休日の過ごし方まで詳しく深掘りします。

| ターゲットとペルソナの違い | ||

| 設定項目 | ターゲット | ペルソナ |

| 対象者 | ユーザー層 | 人物像 |

| 属性 | 複数人をグループ化して共通するもの | 特定した個人に該当するもの |

ペルソナを決めることで、一人の人物像が浮かび上がり、実在する人(=ホワイトペーパーのユーザー)として悩みや課題が具体的になります。

その結果、ユーザーが求めている情報との一致率がアップできることになります。ホワイトペーパーは、あくまでユーザーにとって有益な情報を提供するものです。

ユーザーのニーズを無視して自社が伝えたいことだけを記載してしまうと、悩みを解決できず信頼を損なう恐れがあります。

併せて、ペルソナが何を解決したがっているのか(課題)、自社のホワイトペーパーを読んで、どのような行動を起こしてほしいのか(目標)などもイメージすると、より的確なアプローチができるでしょう。

一方で、ペルソナを絞り込んでしまうと、「その人」だけにアプローチすることになり、ビジネスの最大化にならない場合もあります。

そのため、ペルソナを作成する過程で出てきた属性を、年齢や性別など幅広く展開できないか意識してみてください。

ペルソナの具体的な考え方は下記の記事で説明していますので、ぜひ併せてご一読ください。

【事前準備3】テーマ・タイプを決める

「なぜそのサービスや商品を作るのか」に立ち返り、市場背景や業界の動向、マーケティングデータなど、さまざまな情報を含めてテーマを明確にします。

下記を参考にして、解決したい課題をもとにテーマを決めましょう。

【ホワイトペーパーのテーマを決める例】

- 営業先で「専門用語を耳にすると萎える」とよく聞く

→用語集 - 「ホワイトペーパーの作り方を知りたい」と相談がくる

→自社のノウハウ

テーマを決めたら、先述したホワイトペーパーの6タイプから選びやすくなります。

【決定したテーマは、どのホワイトペーパー・タイプに該当しますか】

【タイプ1】用語集

【タイプ2】自社の製品・サービス

【タイプ3】自社が持つノウハウ

【タイプ4】調査レポート

【タイプ5】イベントレポート

【タイプ6】製品・サービスの導入事例

※チェックボックスをクリックするとチェックがつきます。

上記にチェックされているホワイトペーパーを、ぜひ作ってみましょう。

テーマが明確で具体的であるほど、商品・サービスと見込み顧客との関係も築きやすくなります。

【事前準備4】全体の流れを決める

ターゲットとテーマが決まったら、全体のストーリーテリングを決めるステップに入ります。

これは、ホワイトペーパーの内容をターゲットが当事者意識を持って読めるよう、購買意欲を引き起こすものにする必要があるためです。

「ターゲットの状況や背景」「そのサービスや商品を導入することで実際に得られるメリット」など、読者がホワイトペーパーを読むことで疑似体験できるようなストーリーを意識することがポイントです。

ホワイトペーパー全体の流れについて悩んでいる方は、以下の記事も参考にしてください。

【事前準備5】ボリュームを決める

全体の流れが決まったら、ホワイトペーパーのボリュームを決めていきます。

テーマやターゲット層に応じて変わりますので、ページ数の目安はほどほどにしておき、必要な話を書いていくようにしましょう。

とはいえ、テーマによっては何十ページものボリュームでは、読者の集中力も続かず、最後まで読まれないまま、興味を持たれなくなってしまう可能性があります。

トピックごとに読みやすいボリュームで整理されたホワイトペーパーのほうが、読者から好まれるでしょう。

【事前準備6】表記ルールを決める

最後に、ホワイトペーパーの表記ルールを決めましょう。

ページによってフォントサイズやデザインがバラバラなままだと、読みにくさを覚えます。

読みやすさがアップすれば、ユーザーの離脱防止にも役立つので、表記の統一は大切です。

一例として、下記のような表記ルールが挙げられます。

【表記ルールの例】

- フォント(サイズ・色)

- 行間

- ヘッダー、フッターのデザイン

おすすめは、初めの1ページにテンプレートを用意しておく方法です。2ページ目からのベースは、コピーすればよいだけなのでサクサク進められます。

最初に決めておくことで、制作中に表記ルールを考える必要がなくなるため、エクセルシートにまとめるなどするとより効率的です。

ここまででご質問のある方は、以下のバナーよりお気軽にお問い合わせください。

【実践編】ホワイトペーパーの書き方・作り方

準備が整ったら、いよいよ実践です。

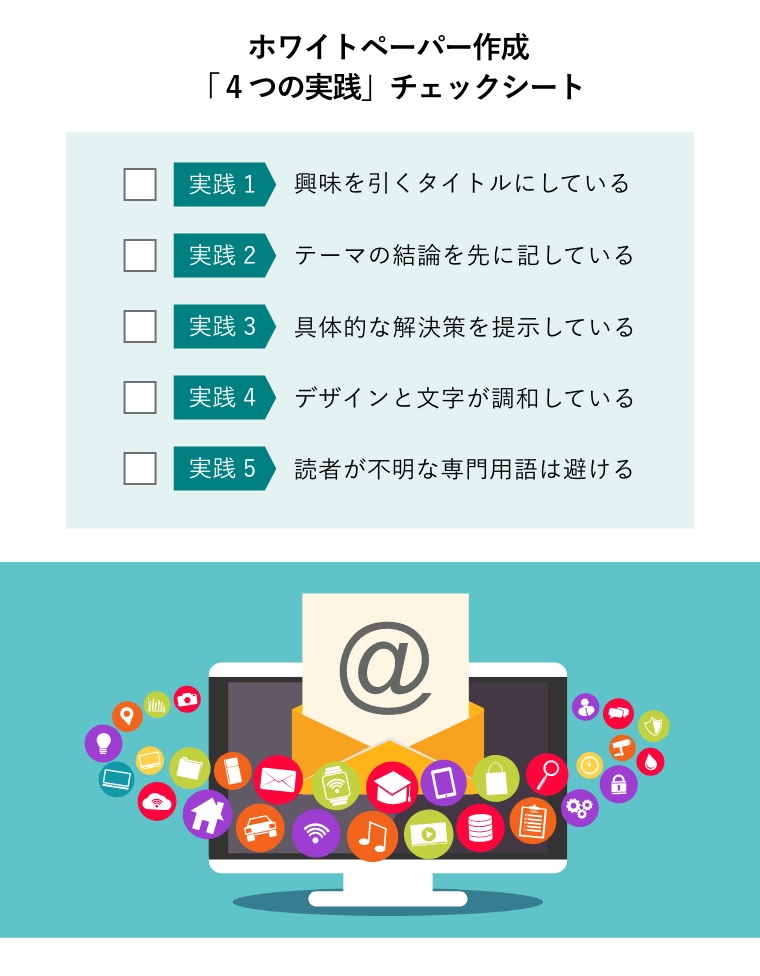

読みやすいホワイトペーパーを作るためのポイントを解説します。下記の図版をダウンロードして、作成後のチェックに活用してください。

各見出しで、それぞれの項目を解説します。

【実践1】興味を引くタイトルにしている

ホワイトペーパーは、ダウンロードするまで中身がわからないため、タイトルでどれだけ興味を引けるかがカギとなります。

タイトル作成にはいくつかのコツがありますので、その方法を確認しておきましょう。

▼ナイルのホワイトペーパー・タイトル例

ターゲットを明確にする

まずは、ホワイトペーパーのターゲットのペルソナを深く考察する必要があります。

年齢や職種、役職、抱えている課題などを想定し、その悩みに刺さるタイトルを考案します。

例えば、「人事担当者が知っておくべき、今どきの新卒のホンネ」というタイトルにすれば、人事担当者がターゲットで、課題が新卒社員への対応なのが明確になります。

課題の解決+定型文

ターゲットの課題が明確であれば、「その課題の解決している状態」+「いくつかの定型文」でコピーのパターンを作ることができます。

例えば、「いい人材を面接で見抜きたい」が課題だとすれば、「面接の達人になる」が裏返しの言葉です。

そこに、「~の方法」「~マニュアル」「~ポイント」「~の仕方」などの提携フレーズを組み合わせることで、「面接の達人になるポイント」といったタイトルが作れます。

数字でインパクトを加える

数字を明確に打ち出すことで、タイトルにインパクトや明確なメリットを印象付けてくれます。

例えば、前段の「課題の解決+定型文」に数字を加えることで、「面接の達人になる5つのポイント」というタイトルとなり、数字がない状態よりもインパクトと明快さが生まれます。

また、効果を数字化することでもインパクトを生み出せます。例えば、「120%成長を遂げる企業の採用面接マニュアル」とする方法もあります。

【実践2】テーマの結論を先に記している

ホワイトペーパーの内容は、結論を先に明示しましょう。

一般的にストーリーの基本とされる「起・承・転・結」の構成では、読み手は結論を待ち切れず、離脱の原因となります。

【ホワイトペーパーの「テーマの結論を先に記している」例】

- タイトルやリード、冒頭のイントロダクションで先に結論を明示する

- その根拠を論理的に展開していく

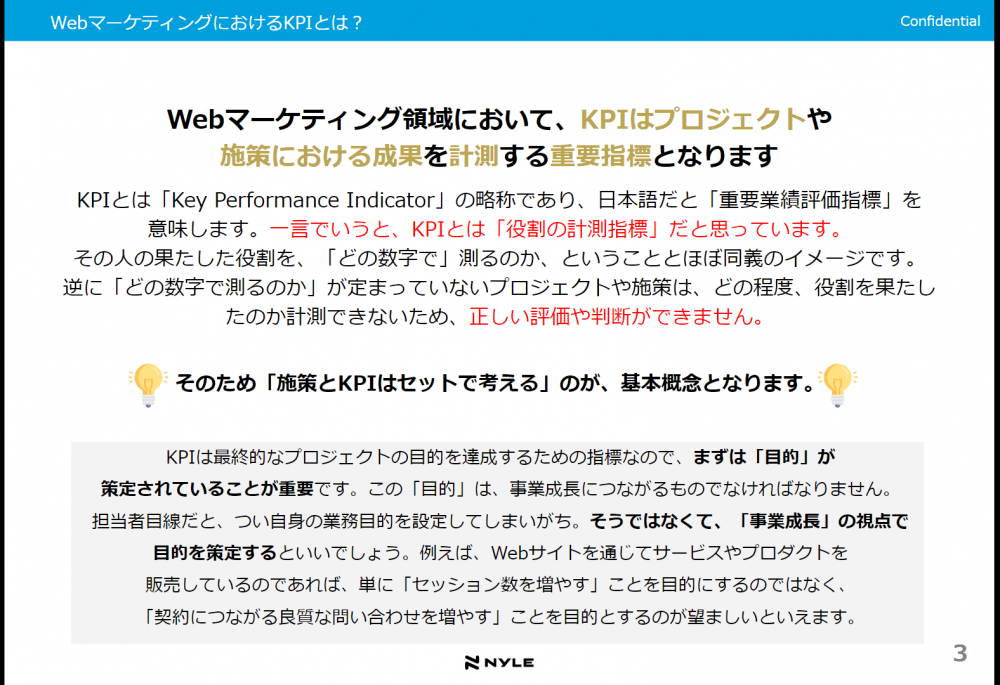

▼ナイルのホワイトペーパー・内容例

このホワイトペーパーは、以下のバナーよりダウンロードできます。ぜひ、全編をご覧ください。

【実践3】具体的な解決策を提示している

ホワイトペーパーの内容には、読者が真似できるレベルまで具体的な解決策を入れましょう。

抽象的な書き方だと読者は行動に移せず、現状は変わりません。そうなると、「このホワイトペーパーは有益だった」とは思ってもらいにくいからです。

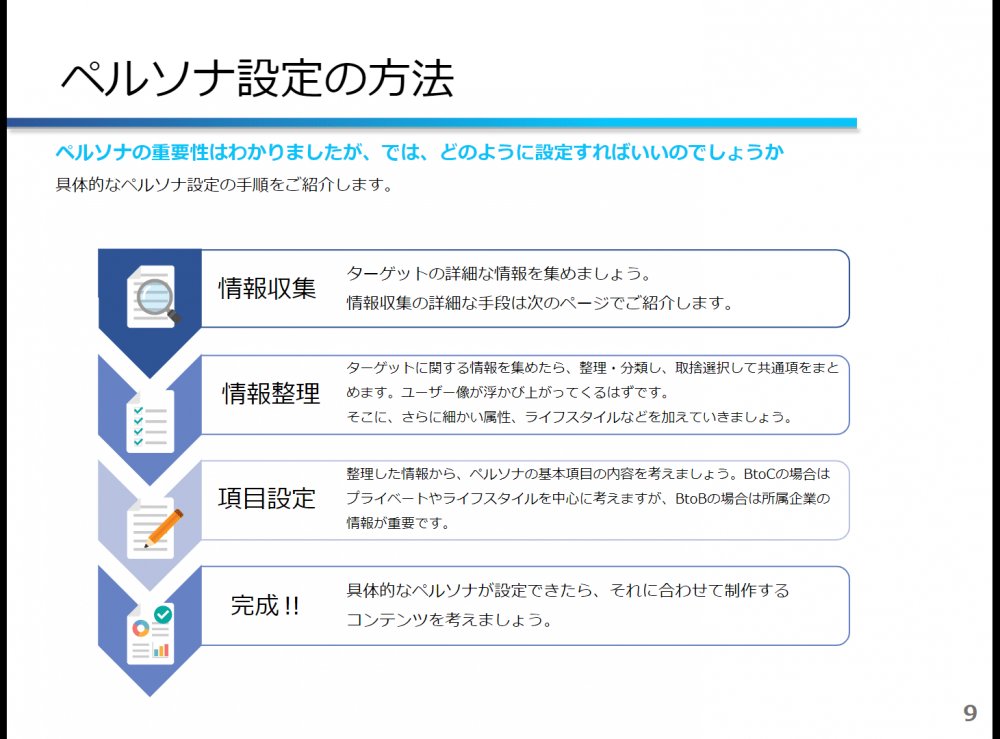

【ホワイトペーパーのテーマが「ペルソナの設定方法」の解決策例】

△:ターゲットの情報を収集・整理し、項目を設定しましょう。

◯:情報収集・情報整理・項目設定の順に設定すると完成です。それぞれの具体的な方法は~~です。

▼ナイルのホワイトペーパー・内容例

このホワイトペーパーは、以下のバナーよりダウンロードできます。ぜひ、全編をご覧ください。

ユーザーが納得できるようにするため、具体的な解決策を提示した上で、有効性や効果などにもふれましょう。

【実践4】デザインと文字が調和している

ホワイトペーパーの表紙をめくった瞬間、誌面の8割がテキストで埋め尽くされていたら、誰でも読む気が失せてしまいます。

ページ構成にあたっては、1ページあたりの「ビジュアル」と「テキスト」の配分に注意しましょう。

【ホワイトペーパーの「デザインと文字が調和している」例】

インフォグラフィックを使ってデータをわかりやすく説明するなどすれば、読みやすく内容も充実したホワイトペーパーとなる

▼ナイルのホワイトペーパー・内容例

このホワイトペーパーは、以下よりダウンロードできます。ぜひ、全編をご覧ください。

また、全体に統一感を持たせるために、色の配分も注意して作成しましょう。色を多く使わず、全体的に3~4色程度でまとめるとすっきりとした見た目になります。

メインカラーを自社のシンボルカラーにすると、ブランディングにも効果的です。ビジュアルといっても、写真やイラストに限りません。

余白を作って誌面にスッキリした印象を与えたり、グラフを使ってテキストの内容をわかりやすく伝えたり、強調したいフレーズをキャッチコピーのように配置することも有効です。

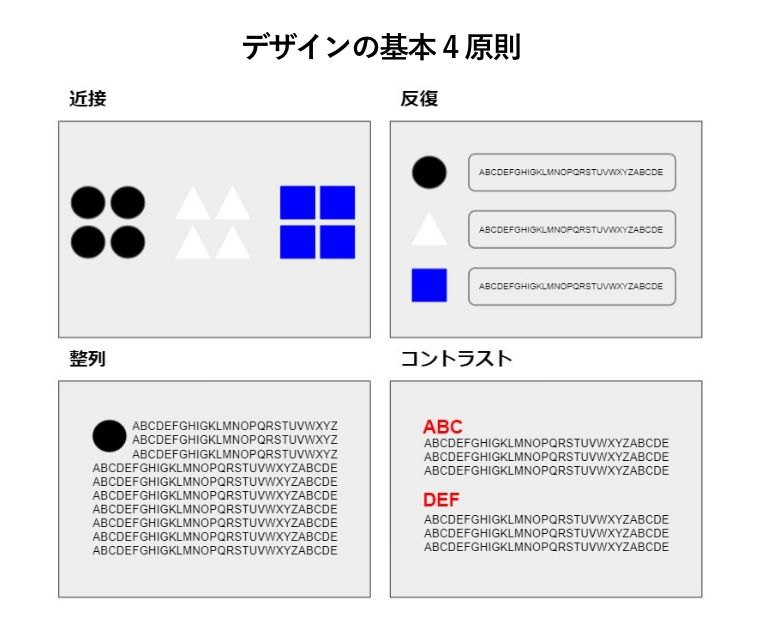

見やすい資料には、「近接・反復・整列・コントラスト」といった「デザインの基本原則」が使われていることが多く、デザインの知識がなくても、この4つを知っているだけでわかりやすい資料を作ることができます。

【実践5】読者が不明な専門用語は避ける

読者に通じるかわからない専門用語は、使用を控えましょう。

読者が少しでも、「難しいな」と感じると、離脱につながるからです。また「相手にされないのでは?」という不安から、問い合わせをためらうケースがあります。

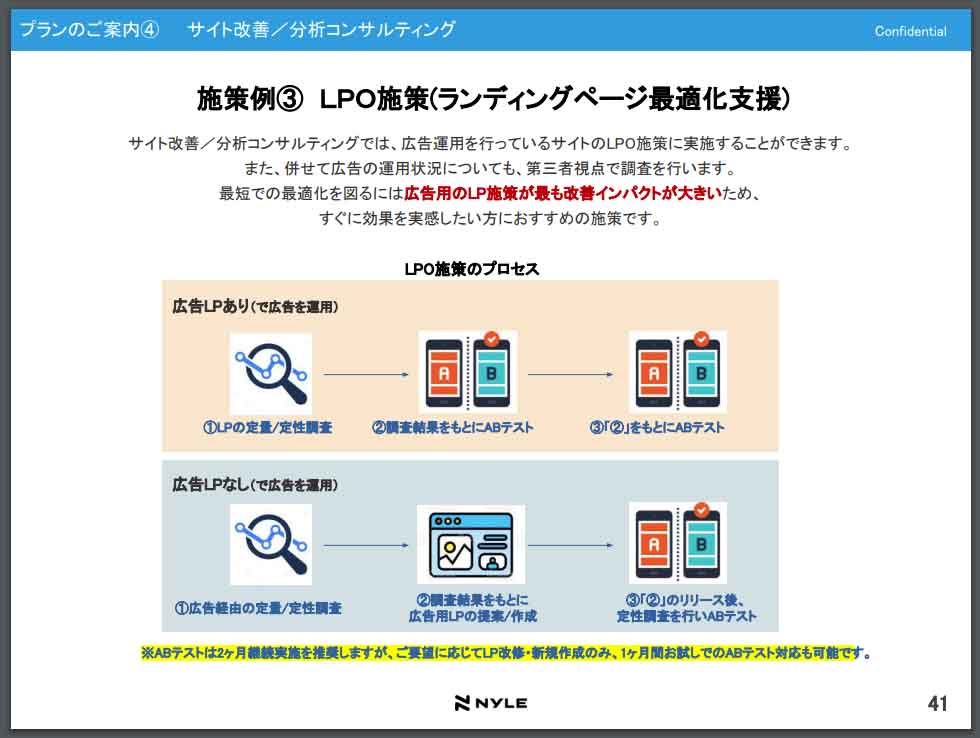

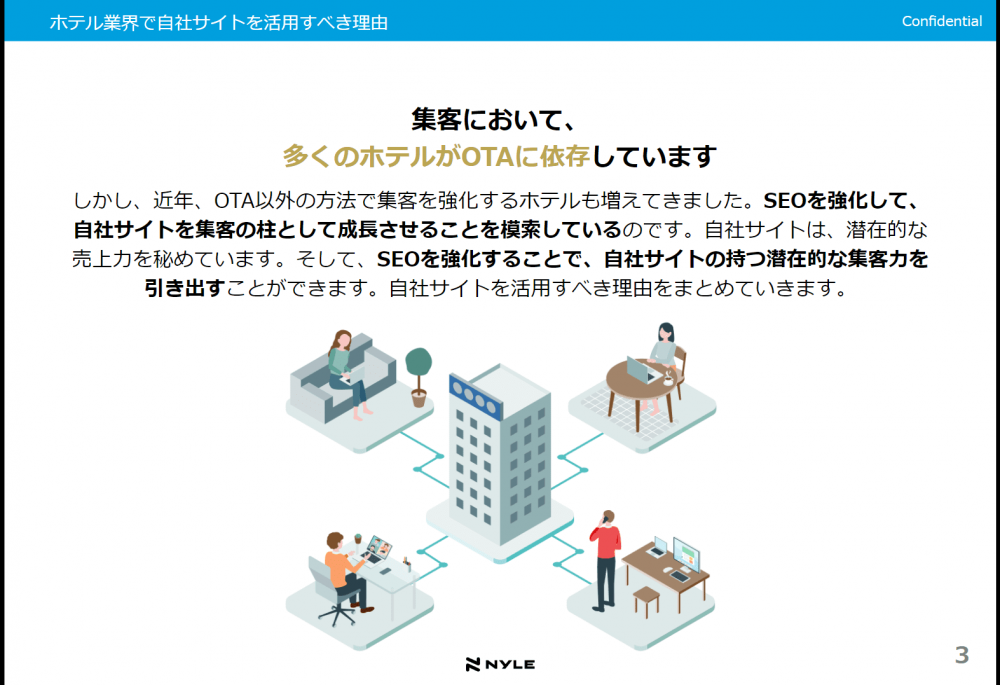

例えば、ナイルでは下記のように、ホテル業界に向けたホワイトペーパーを公開しています。

【ホワイトペーパーの「読者が不明な専門用語は避ける」例】

インフォグラフィックを使ってデータをわかりやすく説明するなどすれば、読みやすく内容も充実したホワイトペーパーになる

▼ナイルのホワイトペーパー・内容例

このホワイトペーパーは、以下よりダウンロードできます。ぜひ、全編をご覧ください。

ホテル業界のマーケティング担当にとって、「OTA(Online Travel Agent/オンライン上だけで取引する旅行代理店)」は馴染みのある言葉です。

そのため、「OTA」はあえて使用し、ほかの専門用語はなるべく使わずに解説しています。

判断基準に悩むのであれば、ターゲットにとって聞き慣れている言葉であるかを考えましょう。

なお、ここまでに紹介した画像は、ナイルが制作したホワイトペーパーの一部です。

「こんなホワイトペーパーを作ってみたい」という場合はアイデアをご提案しますので、まずはこちらからお気軽に無料相談をお試しください。

「正直、作るのが大変そう……」と思った方へ

「よし、ノウハウはわかった!さっそくホワイトペーパーを作るぞ。でも、なんだか大変そうだな……」このように感じたあなたへ伝えたい事実があります。

それは、ホワイトペーパーは0から作る必要がない点です。誤解を恐れず端的にいえば、ユーザーにダウンロードしてもらえる内容であれば問題はありません。

そのため、以下のような資料などがすでにあれば、まずは資料のリサイクルを検討しましょう。

【ナイル式!おすすめのリサイクル例】

- 転生ホワイトペーパー:ウェビナー資料やサービス資料、営業資料、社内用の研修資料などをもとに作成する

- キメラホワイトペーパー:いろいろな記事から特定の内容だけをピックアップして、1つのホワイトペーパーを作成する

そもそも、自社で作成したコンテンツには、すでに多くのノウハウが詰まっています。

ホワイトペーパーは、ユーザー視点で役に立つ情報であれば成り立つため、挫折しないためにもまずは既存記事の再利用から始めましょう。

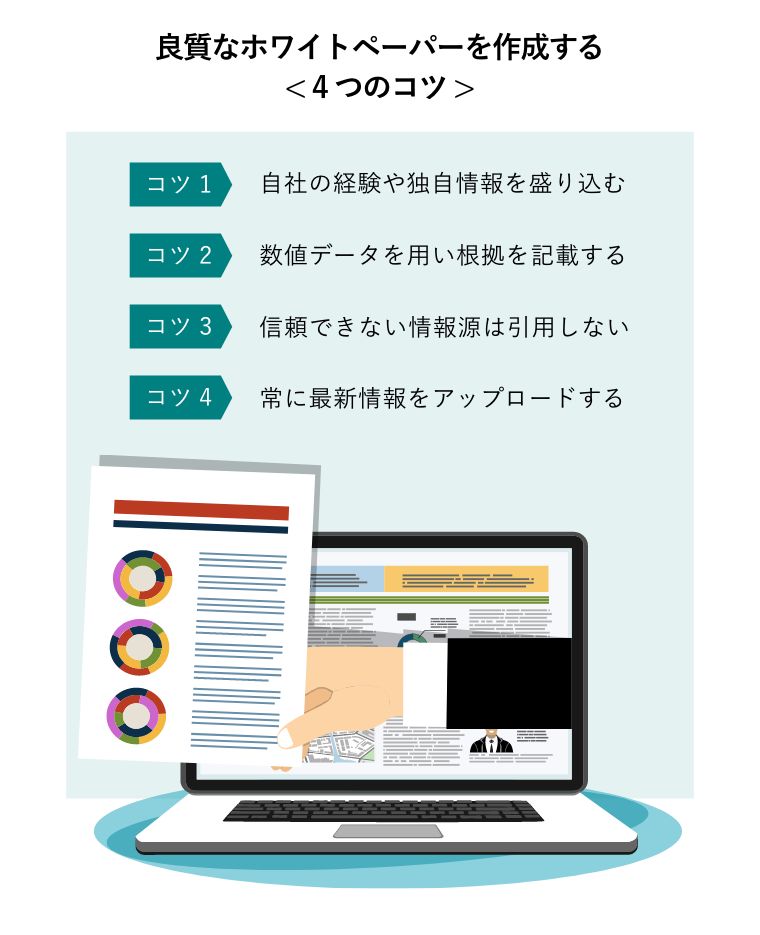

信頼できるホワイトペーパーにする4つのコツ

良質ホワイトペーパーとは、信頼性の高い資料を作成することです。

そのためには、下記4つのコツを押さえましょう。順番に解説します。

【コツ1】自社の経験や独自情報を盛り込む

ホワイトペーパーを作る際は、自社の経験や自社が独自で調べたり見つけたりした情報を盛り込みましょう。

独自性の高い情報を加えることで、説得力や信頼度が高まります。

例えば、「ホワイトペーパーの作り方」というテーマのホワイトペーパーなら、次のような情報を盛り込むイメージです。

【「ホワイトペーパーの作り方」に、情報を盛り込む内容の例】

- 自社の経験談:1月のダウンロード数が、1年後には30回→60回に50%アップした

- 顧客調査の結果:サービスを導入した50社のうち80%が、半年で30%のコストカットに成功したと回答した

自社ならではの経験やデータをまじえて説明することで、類似テーマを扱った他社のホワイトペーパーと差別化することが可能です。

【コツ2】数値データを用い根拠を記載する

数値的な事実で裏付けられた、説得力のある情報を伝えるためにも、根拠となるデータは省略せずに記載しましょう。

主に問題解決を目的としてダウンロードされるホワイトペーパーは、メールマガジンやブログなどのコンテンツより、詳しい情報が求められます。

下記のように、何がどれくらい変化したのかを数値で表すことが大切です。

【事例紹介の場合】

- 導入前は10時間/月を要していたが、導入後は7時間/月となり、30%の削減に成功した

【調査レポートの場合】

- 総務省の統計では5時間だったが、自社のユーザー1,000人に行ったアンケートの結果は6時間だった

特に、調査データの場合、資料のURLや調査対象者の属性・人数や期間なども、忘れずに記載しましょう。

【コツ3】信頼できない情報源は引用しない

3つ目のコツは、信頼できない引用元の情報は使用しないことです。

ホワイトペーパーに共感したユーザーは、基本的に記載した情報を信じてくれます。

それなのに情報が間違っていると、ユーザー自身がクレームを受けるなど、トラブルに巻き込まれる恐れがあるからです。

そもそも信頼できる引用元とは、その業界で権威を持つ組織や団体が公表しているデータのことです。具体的には、下記のようなサイトが挙げられます。

【信頼できる引用元の例】

- 官公庁のサイト:政府広報オンライン(内閣府大臣官房政府広報室)

- 政府管轄の統計サイト:政府統計の総合窓口(e-Stat/総務省統計局)

- マーケティングに関するサイト:公益社団法人日本マーケティング協会(JMA)

一方、同業他社が独自に調査したデータは、信頼できるデータであっても引用しないことが基本です。

【コツ4】常に最新情報をアップロードする

ホワイトペーパーの内容は、定期的に最新情報にアップデートしましょう。

業界によって頻度は異なりますが、ノウハウやデータは常に移り変わるためです。

「全ホワイトペーパーの情報を管理したファイル」を作成しておくと、最終更新日などをチェックできるのでおすすめです。

ユーザーの中には、業界の最新情報を求めてホワイトペーパーを探す人がいるため、定期的にアップデートしましょう。

ホワイトペーパー制作後にできる4つの配信方法

ホワイトペーパーの主な配信方法4つを紹介します。

ホワイトペーパーが完成したら、配信を通して存在を知ってもらい、ダウンロードにつなげましょう。

【ホワイトペーパーの4つの配信方法】

方法1 自社サイトに掲載する

方法2 オウンドメディアにCTAを設置する

方法3 NSやメールマガジンで配信する

方法4 プレスリリースで配信する

そもそもホワイトペーパーは、ただ制作して終わるだけではなく、ユーザーの手元に届けることまで考えておく必要があります。

どれだけ高クオリティのホワイトペーパーを制作しても、ユーザーに読んでもらえなければ目的を果たせません。

多くの顧客に自社のホワイトペーパーを知ってもらうためには、SNSやメールマガジンなどを活用するのが効果的です。

そのほか、自社のブログやメディアでCTAを配置するなどをして、コンバージョンにつなげる手法もあります。

ホワイトペーパー制作の目的を果たすためには外注も効果的

もし、自社だけでユーザーに読んでもらう施策を実施するのが難しい場合は、外注することもひとつの手です。

次で、外注を検討すべきタイミングや、外注先に依頼できる業務について説明します。

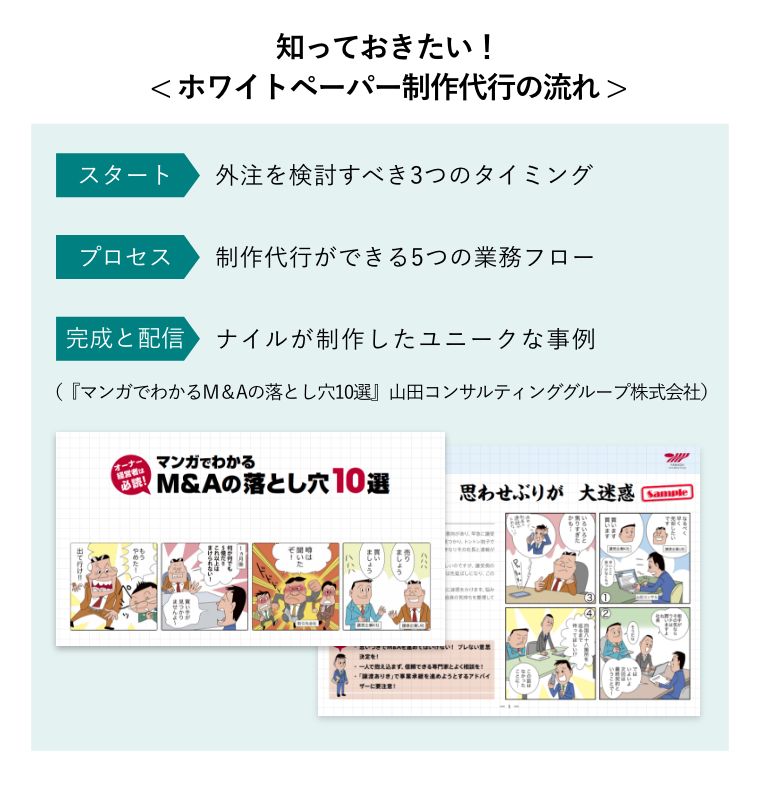

【スタート】外注を検討すべき3つのタイミング

ホワイトペーパーの外注を検討すべきタイミングは、自社の悩みをチェックしてみてください。

まず、自社でできること・できないことを把握しましょう。

【自社に当てはまる悩みをチェックしましょう】

ホワイトペーパーを制作するリソースや知見が無い

ホワイトペーパーを制作したが成果が出ない

ホワイトペーパーを活用するマーケティング施策がわからない

※チェックボックスをクリックするとチェックがつきます。

特に、ホワイトペーパーを作成するリソースや知見が無いまま作り続けても、期待する効果を得にくくなります。

【プロセス】制作代行ができる5つの業務フロー

ホワイトペーパー制作を外注する場合、資料作成だけではなく下記のような作業を依頼できるケースがあります。

すでに何度かお伝えしていますが、ホワイトペーパーの目的は、制作ではなく成果につなげることです。

【ホワイトペーパー作成を外注して実施してもらえる業務の例】

- ターゲットユーザーを絞り込む

- より効果的なコンテンツを提案する

- 資料作成を代行依頼する

- ホワイトペーパーの配信先を最適化する

- ダウンロード後のフォローシナリオを設計する

成果につなげるには、ダウンロードしたユーザーに、メールマガジンへの登録や問い合わせなど、さらなるアクションを起こしてもらう必要があります。

なお、ホワイトペーパー外注のメリットと業者の選び方については、下記の記事をご一読ください。

【完成と配信】ナイルが制作したユニークな事例

山田コンサルティンググループ株式会社の『マンガでわかるM&Aの落とし穴10選』というユニークなホワイトペーパー事例を紹介します。

経営コンサルティング会社の山田コンサルティンググループは、M&Aや事業承継に臨むオーナー経営者たちの悩みを解決に導いています。

オーナー経営者たちの陥りがちな失敗事例を同社内のアンケートから抽出し、M&Aのノウハウに凝縮し、驚きのエピソードを笑える川柳や記事にまとめています。

プロの漫画家に作画を依頼して、オーナー経営者にとって必読のダウンロード資料に仕上げました。

■「マンガでわかるM&Aの落とし穴10選」ダウンロードページ

■「マンガでわかるM&Aの落とし穴10選」サンプルページ

参考:山田コンサルティンググループ株式会社

ほかの事例を以下の記事で紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

ホワイトペーパーを作るときによくある疑問

最後に、ホワイトペーパーを制作するときによくある下記の疑問に回答します。

Q1. 「どういったツールを使って作ればいいの?」

ホワイトペーパーを制作するなら、画像やデザインを自由に編集しやすい以下のツールの活用がおすすめです。

【ホワイトペーパー作成のおすすめツール】

- Microsoft PowerPoint

- Adobe illustrator

- Adobe Spark

- Canva

WordやExcelで作成することも不可能ではありませんが、よりよいホワイトペーパーを作成するのであれば上記ツールの活用がおすすめです。

ホワイトペーパーのデザインについては、以下の記事をご覧ください。

Q2. 「ホワイトペーパーのページ数はどのくらいがいいの?」

特定のページ数を決める必要は、まったくありません。

ホワイトペーパーのテーマによっては長くしすぎても内容が浅くなってしまうケースもあるため、無理して長くする必要もありません。

重要なのは、下記の点です。

【ホワイトペーパーのページ数が決まる内容】

- 何らかの課題に解決できているか

- ダウンロードした人を裏切らない価値のある内容か

あくまでもページ数は目安として考えつつ、構成を練るとよいでしょう。

この記事もチェック

ホワイトペーパーは営業戦略とセットで計画する

ホワイトペーパーを作成する際は、最初に目的を決めましょう。

目的によって書くべき内容や方向性が変わるためです。また、営業戦略から逆算してホワイトペーパーを作成することで、目標達成への短距離を見つけられます。

ナイルの「ホワイトペーパー作成代行サービス」では、制作からダウンロードしたユーザーへのアプローチまで一貫した支援が可能です。

もし、「進め方がわからず悩んでいる」「成果のつなげ方がわからない」という場合、1年間でダウンロード数を約3倍にした実績をもとに作成アイデアからアプローチ方法までご提案します。

リード獲得や態度変容を促すホワイトペーパーをプロが制作!

経験豊富なナイルの編集者とプロのライター・デザイナーが、リード獲得・ナーチャリングに繋がるホワイトペーパーを作成いたします。専門的な領域もお任せください。資料では制作フローや事例・実績、料金を紹介しています!具体的な悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!

また、ホワイトペーパーを配信する上で重要な、「エンゲージメントマーケティング(顧客と企業の有効な関係性を特定の行動によって測定するもの)」の記事もおすすめです。

ぜひ、ご参考にしてください。

関連記事

出典:

出典: