<初心者が知るべきSEOの基礎知識>

- SEOとは

- 検索エンジンの仕組み

- SEOの種類(この記事)

- SEOの手順

- SEOの効果測定

SEOの施策には大きく2種類あり、それぞれ異なる視点から検索上位を目指すことが求められます。

そのどれか一つを強化したところで、思うような成果は期待できません。

SEOの効果を最大化するには、それぞれの施策をバランス良く進めることが大切です。

本記事では、SEOの種類について解説。

それぞれの役割や主な施策内容について見ていきましょう。

自社サイトのGoogle検索順位を改善したい方へ

本資料では、Google検索でページを上位表示させる方法や検索エンジンが順位を決める判断基準について解説しています。「リライトしているが、一向に順位が上がらない」「サイトやコンテンツを診断して欲しい」といったお悩みやご要望がありましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

目次

SEOには内部対策と外部対策がある

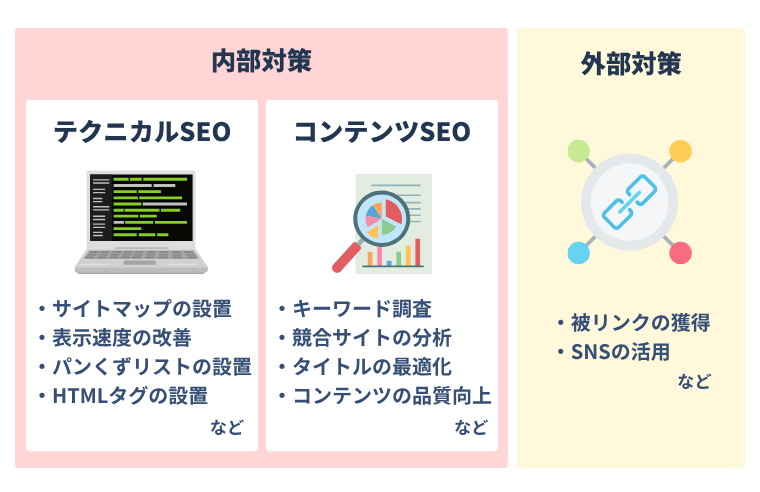

SEO(検索エンジン最適化)には、大きく分けて「内部対策」と「外部対策」の2つがあります。

さらに内部対策は、「テクニカルSEO」と「コンテンツSEO」の2種類に細分化され、実質的には3つの要素に分類できます。

内部対策

テクニカルSEOとコンテンツSEOから成る内部対策とは、自社サイトの中で行うSEO施策のことです。

テクニカルSEOでは、サイトの構造を整理したり、表示速度を改善したりして、検索エンジンがページを正しく読み取りやすい状態を作ります。

一方、コンテンツSEOは、ユーザーが検索によって得たいであろう情報をまとめた質の高いコンテンツを制作し、検索結果での評価を高めていく施策です。

どちらも、検索エンジンとユーザー双方にとって使いやすいサイトに整えることが目的となります。

外部対策

外部対策とは、ほかのWebサイトを通じて、自社サイトへの評価を高めるための施策のこと。

検索エンジンは、信頼できるサイトからのリンクを“推薦”とみなし、リンクが多く集まるサイトを「信頼性・権威性が高い」と評価します。

そのため、質の高いコンテンツを発信し、他サイトやSNSなどから自然にリンクされるような工夫が必要です。

<それぞれのSEO施策の役割>

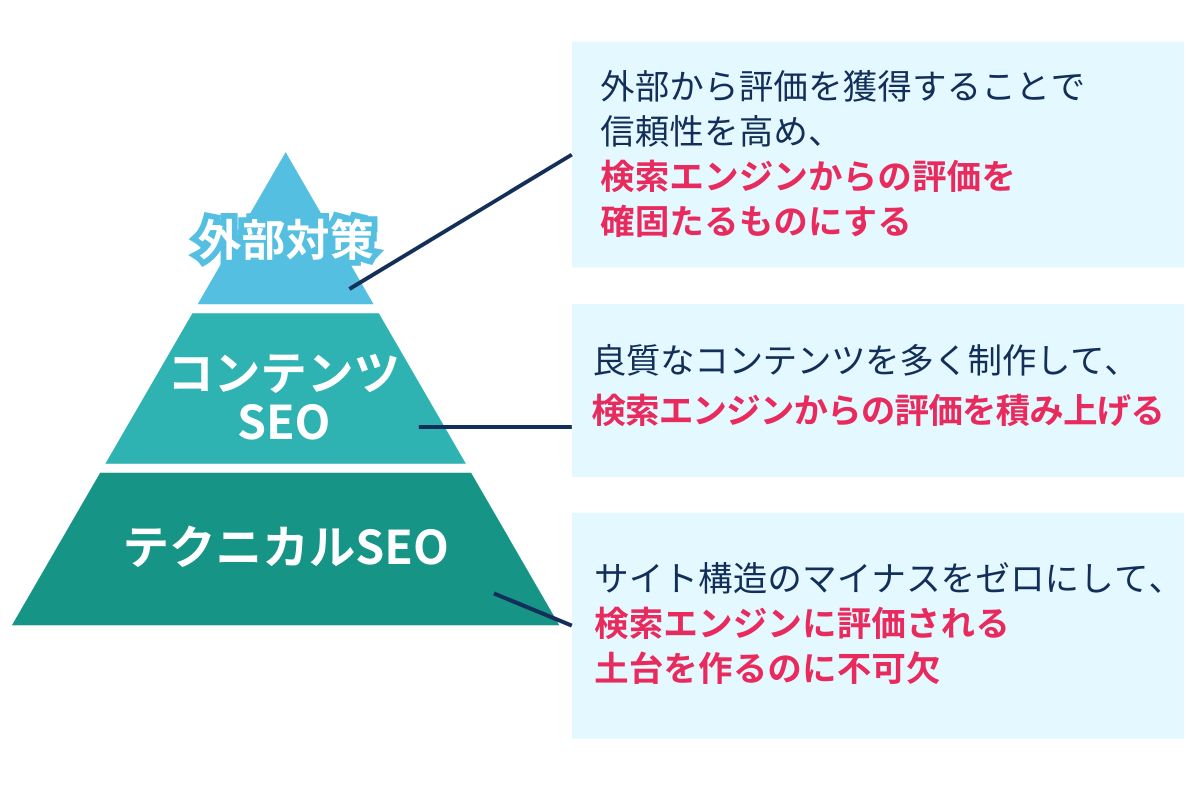

次に、SEOの3つの施策、それぞれの概要を紹介します。

テクニカルSEO:Webサイトが検索エンジンに評価される土台を作る取り組み

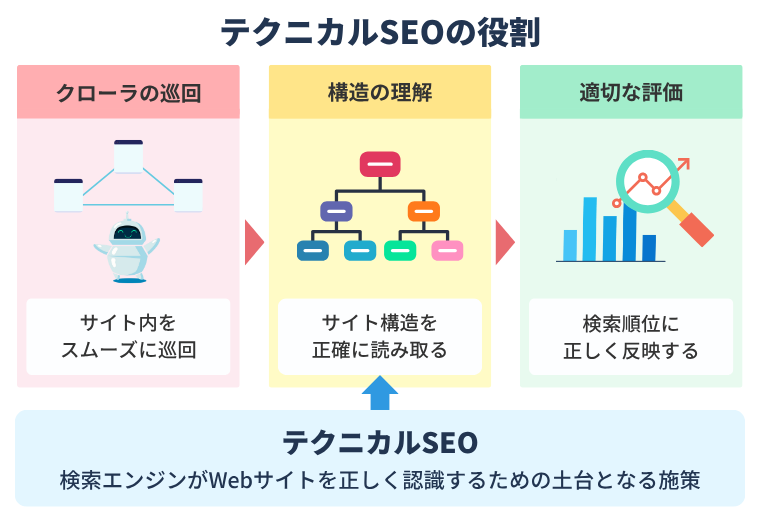

テクニカルSEOとは、検索エンジンがWebサイトを正しく認識・評価できるようにするための技術的な施策を指します。

検索エンジンは人間のようにページを見て理解することができないため、クローラーがWebサイト内をスムーズに巡回し、構造を正しく読み取れるように整備することが必要です。

これは、いわばWebサイトの“土台”を整える作業にあたります。

どれだけ良いコンテンツを用意しても、検索エンジンに正しく伝わらなければ評価されません。

そのため、同じ内部対策でも、テクニカルSEOはコンテンツSEOよりも先に取り組むべき重要な工程といえるでしょう。

主なテクニカルSEOの項目は、次のようなものです。

<代表的なテクニカルSEO>

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| サイトマップの設置 | クローラーにWebサイトの構成を伝える地図のような役割。 巡回を促進し、重要なページが見逃されにくくなる。 |

| ページ表示速度の改善 | ページ表示速度が遅いとユーザーの離脱が増え、それに伴って検索順位にも悪影響を与える。 |

| パンくずリストの設置 | ユーザーと検索エンジンの両方に、ページの階層構造を伝えるナビゲーション。 内部リンクとしてもSEOに効果的。 |

| HTMLタグの最適化 | タイトルタグや見出しタグ(h1〜h3など)を正しく使い、ページの主題を明確にすることで、検索エンジンの理解を助ける。 |

| URLの正規化 | 同じ内容のページが複数のURLで存在すると評価が分散する。 正規のURLを明示することで重複を防ぎ、評価を集中させる。 |

テクニカルSEOは一見地味な作業ですが、SEOの成果を安定して出すためには欠かせません。

その後のコンテンツSEOや外部対策がより効果的に働くよう、適切に実施しましょう。

そのほかのテクニカルSEOの項目や、具体的な改善方法については、下記の記事で紹介しています。

詳しくはこの記事をチェック!

コンテンツSEO:検索エンジンに評価される中身を整える取り組み

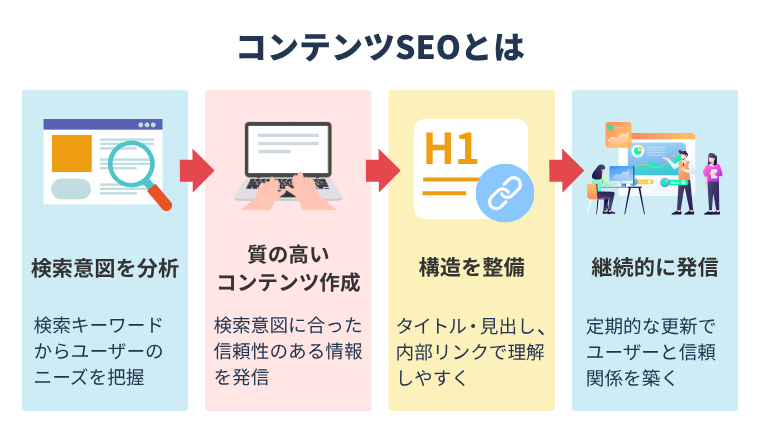

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを継続的に発信することで、検索結果の上位表示を通じて集客を目指す施策です。

検索エンジンは、ユーザーの検索意図に応える高品質な情報を評価し、上位に表示する傾向があるため、コンテンツの質は検索結果のランキングに直結します。

そのため、ターゲットとなる検索キーワードやユーザーのニーズを分析し、それに沿った内容で記事やページを制作しましょう。

また、タイトルや見出し、内部リンクの設置など、検索エンジンが内容を正しく理解できるように構造を整えることも大切。

単にキーワードを詰め込むのではなく、ユーザー視点でわかりやすく、信頼性のある情報を届けることで、検索結果での上位表示と長期的な集客につなげましょう。

なお、コンテンツSEOはテクニカルSEOとセットで取り組むことが重要です。

いくらテクニカルSEOで土台を整えても、コンテンツSEOによって価値ある情報を提供しなければ検索順位は上がりませんし、その逆もまた然りであることを理解しましょう。

詳しくはこの記事をチェック!

外部対策:他社からの評価を得て権威性を強化する取り組み

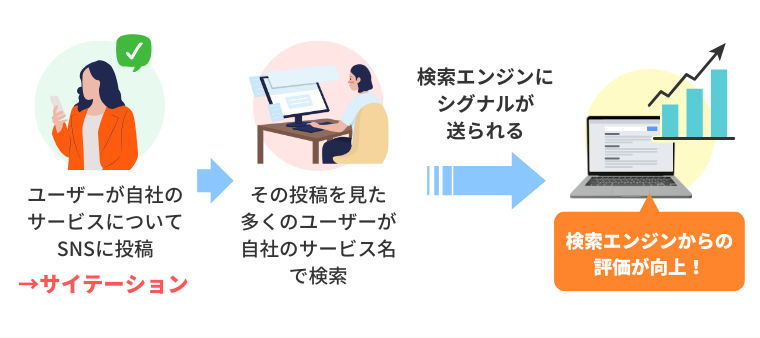

外部対策とは、自サイト以外のWebサイトやSNSにおける、ユーザーからの評価やアクションを通じて、検索エンジンからの評価を高める施策です。

検索エンジンは、他者からの「推薦」にあたるような外部評価を、検索順位を決める上で非常に重要な要素とみなしています。

自サイトが第三者から言及されたり、リンクされたりすることは、「このサイトは信頼に足る情報源である」と外部から認められている証拠として、検索エンジンに評価されやすくなるのです。

外部対策の代表的な施策には、次の2つがあります。

<外部対策の主な施策>

- 被リンク…外部のWebサイトから自サイトへのリンクを獲得し、検索順位に好影響を与えることを目的とした施策

- サイテーション…外部のWebサイトやSNSなどで、自社のサイト名やブランド名などが言及されること

詳しくはこの記事をチェック!

内部・外部の両面からSEOを強化しよう

SEOには、テクニカルSEOとコンテンツSEOから成る「内部対策」と、自サイトの権威性を高める「外部対策」があることを紹介しました。

まずはテクニカルSEOで自サイトの土台を整え、コンテンツSEOでユーザーにとって価値のある情報を継続的に発信し、外部対策で他者からの評価も得る──この一連の取り組みによって、SEOを効率的に進めていきましょう。

自社サイトのGoogle検索順位を改善したい方へ

本資料では、Google検索でページを上位表示させる方法や検索エンジンが順位を決める判断基準について解説しています。「リライトしているが、一向に順位が上がらない」「サイトやコンテンツを診断して欲しい」といったお悩みやご要望がありましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。