BtoBのオウンドメディアを運営すると、リード獲得につながったり、見込み顧客との接点を持てたりと、さまざまなメリットがあります。

とはいえ、具体的なメリットや運営の流れがイメージできない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、BtoBのオウンドメディアで失敗してしまうパターンと対策方法、成功している事例を紹介します。

これからBtoBのオウンドメディアを運営したい方、すでに運営している方どちらにも役立つ内容をお伝えしていますので、ぜひ最後までご一読ください。

なお、下記の資料では、オウンドメディアにおけるよくある課題と解決方法をまとめています。本記事と併せてぜひ無料ダウンロードの上、お役立てください。

\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/

目次

- BtoBマーケティングにおけるオウンドメディアの立ち位置

- BtoBオウンドメディアを運営する目的

- BtoBオウンドメディアを運営する7つのメリット

- BtoBオウンドメディア運営の戦略を設計する4つの手順

- 自社に合った戦略を設計するコツ

- BtoBマーケにおけるオウンドメディアの失敗パターン5つ

- BtoBのオウンドメディア 10社の成功事例

- 成功事例1 アドビ株式会社「安定したリード獲得に成功」

- 成功事例2 福田交易株式会社「広告費の削減に成功」

- 成功事例3 株式会社ジーニー(旧 ちきゅう株式会社)「自然検索流入・CV率・SNSシェア向上に成功」

- 成功事例4 株式会社セグメント「自然検索流入数の増加に成功」

- 成功事例5 株式会社河内屋「KW検索TOP・売上の向上に成功」

- 成功事例6 川崎重工業株式会社「分析と改善サイクルのサポートを実施」

- 成功事例7 freee株式会社「自然検索流入・ビッグキーワード検索TOPに成功」

- 成功事例8 エムオーテックス株式会社「リソース改善に成功」

- 成功事例9 シナジーマーケティング株式会社「CV・リード獲得・体制づくりに成功」

- 成功事例10 株式会社パスカル「サイト設計の改善・SEO戦略に成功」

- BtoBでオウンドメディア運用を成功させるポイント

- コンサルへの相談で課題・対策を明確にする

BtoBマーケティングにおけるオウンドメディアの立ち位置

オウンドメディアは、自社ブランドの認知や集客を目的として運用され、広告費の削減も期待できることから導入する企業が徐々に増えています。

しかし、ただ闇雲にコンテンツの追加や更新をすればよいわけではありません。

大切なのは、流入した見込み顧客をいかに商談・成約につなげるかです。つまり、オウンドメディアから成約する見込みの高いリードを獲得するのが重要になります。

オウンドメディアを通して多くのリードが獲得できたとしても、成約に結びつかないリードは意味がありません。

例えば、「法人向けの会計システム」を売りたいのに、「家計簿を欲しがる一般消費者のリード」は目的が異なります。

BtoBマーケティングにおけるオウンドメディアの役割は、あくまで自社のビジネスに貢献する手段のひとつでなければ意味を成さないものになってしまいます。

「ナイル流・コンテンツマーケティング資料」では、成果を生み出すオウンドメディアの作り方を解説しています。本記事と併せてご覧ください。

BtoBオウンドメディアを運営する目的

BtoB企業がオウンドメディアを運営する最終的な目的は、「成約につなげること」としているケースが多いですが、ほかにもさまざまな目的があります。

例えば、下記のことが挙げられます。

【BtoBオウンドメディアを運営する目的例】

- 自社サービスの発信をして他社との差別化を図る

- 独自コンテンツを発信し、満足度向上や継続率向上を狙う

- 検索やSNSでの流入を増やし、認知度を向上させる

BtoBの商品は高額である場合が多く、簡単に購入できません。

そのため、ユーザー企業が社内で検討している間は、検討材料を集めたり学習したりと、担当者がコンテンツにふれる機会が多くなります。

その際に、オウンドメディアで自社サービスを発信していれば、他社と比較検討をしてもらいやすくなるのです。

また、「自社サービスの新機能〇つの活用例」などのユーザーに役立つ情報の配信は、顧客満足度や継続率向上に貢献します。

このように、オウンドメディアは成約につなげることだけにとどまらず、他社サービスとの差別化や既存顧客の育成などさまざまな目的で運営されます。

なお、BtoB企業がオウンドメディアを活用すべき理由や具体的な活用パターンを知りたい方は、下記の記事をご一読ください。

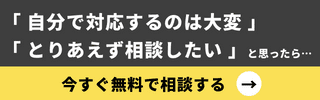

BtoBオウンドメディアを運営する7つのメリット

BtoBのオウンドメディアを運用することによる、7つのメリットについて解説します。

メリットをしっかり把握しておくことで、戦略の立て方や施策を検討する際にも役立つので、ぜひ最後までご一読ください。

メリット1 競合が少ない商品・サービスは「認知度アップ」のきっかけになる

BtoBで専門性が高くニッチな商品やサービスを取り扱っている場合、そもそも検索において競合が少ないという利点があります。

また、近年ではオウンドメディアを導入する企業は増えているものの、業界によってはまだライバルはそう多くないケースも多いです。

そのため、オウンドメディアで独自性のあるコンテンツを発信すれば、それだけで自社の強みを認知してもらうきっかけになりえます。

また、すでに他社がオウンドメディアの運営を行っていても、自社独自の発信をすることで差別化を図ることもできます。

メリット2 ターゲットを絞り込んだ情報発信で「ユーザーとの接点」が持てる

オウンドメディアを運営することで、自社の裁量でコンテンツ発信が可能になります。

「〇〇について悩んでいる人」「××を検討している人」といったようにターゲットを明確にして、課題を解決するコンテンツで情報発信していきましょう。

そうすることで、検索やSNSを通して、その情報を求めているユーザーからの流入が見込めます。

オウンドメディアを通して、ターゲットを絞り込んだ形で、ユーザーと接点を持てる可能性があるのです。

メリット3 定期的なコンテンツ配信で「安定したリード獲得」につなげられる

BtoBの商品・サービスを購入してもらって売上につなげるには、新規顧客の開拓が欠かせません。

その点、オウンドメディアで定期的にコンテンツを発信すれば、広告のための費用を押さえて、コンスタントに見込み顧客と接点を持つことができます。

ウェブ上で継続的に集客できるのは、BtoBでオウンドメディアを行う利点といえるでしょう。

リード獲得の方法については、下記の記事でも紹介していますので、併せてご一読ください。

メリット4 コンテンツ配信により「商品・サービスの知識」を深めてもらえる

BtoBの場合、商品・サービスの特徴を深く知ってもらわなければ、なかなか導入にまで至りません。

導入前後でどのような変化が期待できるのか、競合の商品・サービスとどのような違いがあるのか、多角的に検討してもらう必要があります。

オウンドメディア上のコンテンツを通じて、課題を解決する方法を提供することで、自社の商品・サービスに興味を持ってもらえる可能性があります。

そこからサービスページや事例記事を読んでもらうことで、自社の商品・サービスの導入後のイメージをしてもらったり、他社との比較にもとづいた相場感を理解してもらったりすることができるでしょう。

商品・サービスの内容が理解しづらいBtoB企業において、オウンドメディアを行う大きなメリットといえます。

メリット5 成功事例などの発信で企業の「ブランディング強化」に貢献できる

オウンドメディアを運用すると、企業のブランディング強化につながります。

オウンドメディアで企業独自の発信を行えば、多くのユーザーの目にとまり、認知度の向上が可能です。

例えば、ウェブマーケティング会社のオウンドメディアでは「自社の施策の成功事例」「施策運用の考え方」などの情報を定期的に発信していくことなどが挙げられます。

また、ノウハウやユーザーが求める情報を発信することで、企業に対する信頼感が高まり「○○といえばこの企業」といった認知を得ることもできるのです。

ほかにも、企業のストーリーや世界観を発信することで、競合他社との差別化にもつながります。

ユーザーが記事と会社名を結びつけて読んでくれることも多く、自然検索流入経由とはまた違ったメリットです。

しかし、こうしたブランディング目的の運用は、記事企画や集客などが難しい面もあるため、必ず集客方法もセットで検討しましょう。

メリット6 顧客提案の「営業活動に活用」でき資料作成のコストも抑えられる

オウンドメディアは、営業活動における資料としての活用も可能です。

パワーポイントで資料を作り直さなくても、ノートパソコンやタブレットでオウンドメディアの画面を顧客に見せて提案ができます。

例えば、下記の事例ページのように、自社製品の導入実績を公開すれば、新規顧客への参考となるでしょう。

参考:「事例紹介」SEO・Webコンサルティング事例(ナイルのSEO相談室)

オウンドメディアを活用することで、資料の作成コストを抑えられるため、生産性向上やコスト削減にもつながります。

メリット7 採用専門のコンテンツでは「社風にマッチした人材獲得」ができる

オウンドメディアを通じて、優秀な人材を採用するのにも効果を発揮します。

特に、就職活動している人が一番知りたいのは「社内のリアルな様子」や「働き方のイメージ」ではないでしょうか。

実際に働いてる人の立場からの自社の魅力やノウハウを発信できるのも、オウンドメディアの強みのひとつです。

例えば、社員インタビューなど「人」にフォーカスしたコンテンツや商品の開発秘話などは、社風をより具体的にイメージしやすくなります。

すると、自社での将来像を描いた上で入社希望する人材が集まってくるので、入社後のミスマッチを防ぎやすくなるわけです。これは、双方にとってメリットといえるでしょう。

このように、採用の強化に特化したコンテンツを発信することで、社風にマッチした優秀な人材を獲得できるのもオウンドメディアを運営するメリットのひとつです。

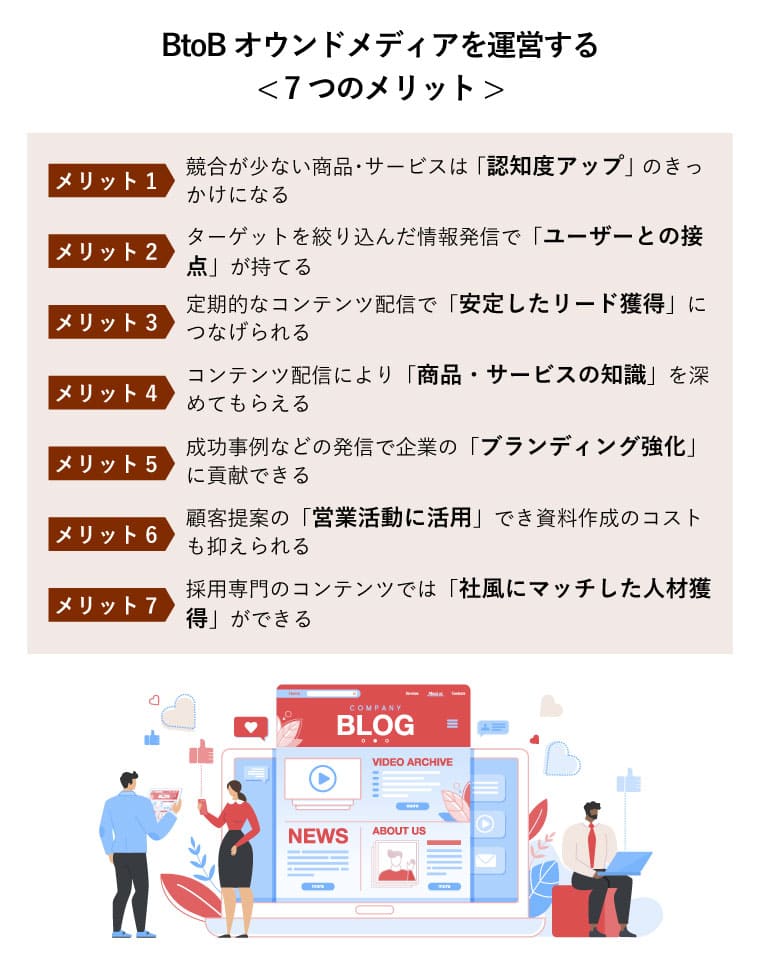

BtoBオウンドメディア運営の戦略を設計する4つの手順

オウンドメディアの戦略設計を行うことで、目的に向かって進んでいるのか、把握できます。

戦略の設計は、オウンドメディアを成功させるために重要なポイントになります。

いざ始めたときに失敗しないためにもどんな戦略を立てて、オウンドメディア運営を進めていくのか、しっかりと手順を確認しておきましょう。

手順1 最終目標KGIと中間目標KPIを設定する

オウンドメディアを効果的に運用するには、目標となるKPI・KGIを設定することが大切です。

まず、最終目標となる「KGI(=売上高・利益率・受注件数など)」と、最終目標に至るまでの中間目標「KPI(=PV数・CV数・検索順位など)」を洗い出しましょう。

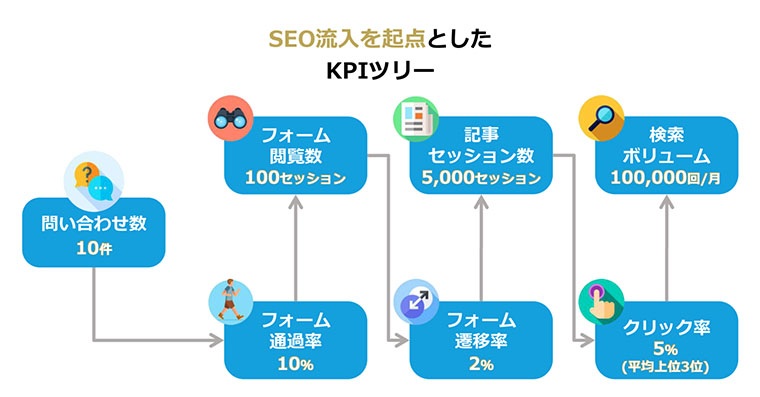

このとき、ゴールから逆算したKPIツリーを作成すると具体的なアクションが明確になるのでおすすめです。

▼参考例:SEO流入を起点とした場合のKPIツリー

※こちらから「自社のKPIが見えてくる資料」がダウンロードできます。

KPIではリードの「質」も大切ですが、最初は「数」を追って構いません。なぜなら、取りこぼしを抑えて勝ちパターンの傾向をつかむにはデータ量(=数)が必要なためです。

また、「数」があると社内の施策への印象が良くなるというメリットもあります。

「リード1,000件のうち成約100件」と「リード10件のうち成約1件」とでは、同じ割合でも前者の方が期待感が持てます。

施策を打つのに予算が必要になった場合など、決裁者の印象も良くなるでしょう。

ただし、獲得リードの中に有効商談化している人たちが何%ぐらい存在するのかは把握しておくとよいです。

有効商談に至りやすい企業の属性や担当者の傾向を分析し、それに当てはまる人と接点を持つために逆算すれば、勝ちパターンの再現性が高まります。

オウンドメディアにおいてのKPIの設定方法については、下記の記事にてわかりやすく解説しています。KPIの立て方にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

手順2 CVやリード獲得のための施策を決定する

CV(コンバージョン)獲得やリード獲得のために、どのような方法をとるべきかを決定します。

CVとは、KGIやKPIに紐づくユーザーの転換する行動になります。問い合わせフォームの設置場所が適切なのかを議論するのも、CV獲得のための施策といえます。

リード獲得とは、見込み顧客を獲得することです。例えば、KGIを「売上」に設定して、KPIを「1ヵ月の問い合わせ数を100件獲得」にしたとしましょう。

この場合、問い合わせ数を獲得するには、どれくらいのリード獲得やCV獲得が必要なのかを算出することで、より具体的な施策が見えてきます。

手順3 シナリオで設計しっかりと方向性を定める

オウンドメディアで成果を上げるために必要なのが「シナリオ設計」と「方向性の決定」です。

BtoBの場合、BtoCと比べて購入の意思決定までに多岐にわたる要因が影響するため、まずは見込み顧客のニーズを正確につかむ必要があります。

そのためには、ユーザーの検索意図などをシナリオ設計し、そこから見込み顧客が必要な情報を盛り込むためにコンテンツの方向を定める必要があります。

コンテンツを提供する際は、ユーザーが求めているタイミングを見極めるのがもっとも重要です。

例えば、SEOの改善を必要としていないユーザーにSEOの改善方法のコンテンツを提供しても、必要としていないタイミングでのコンテンツ提供は、満足度の向上にはつながりません。

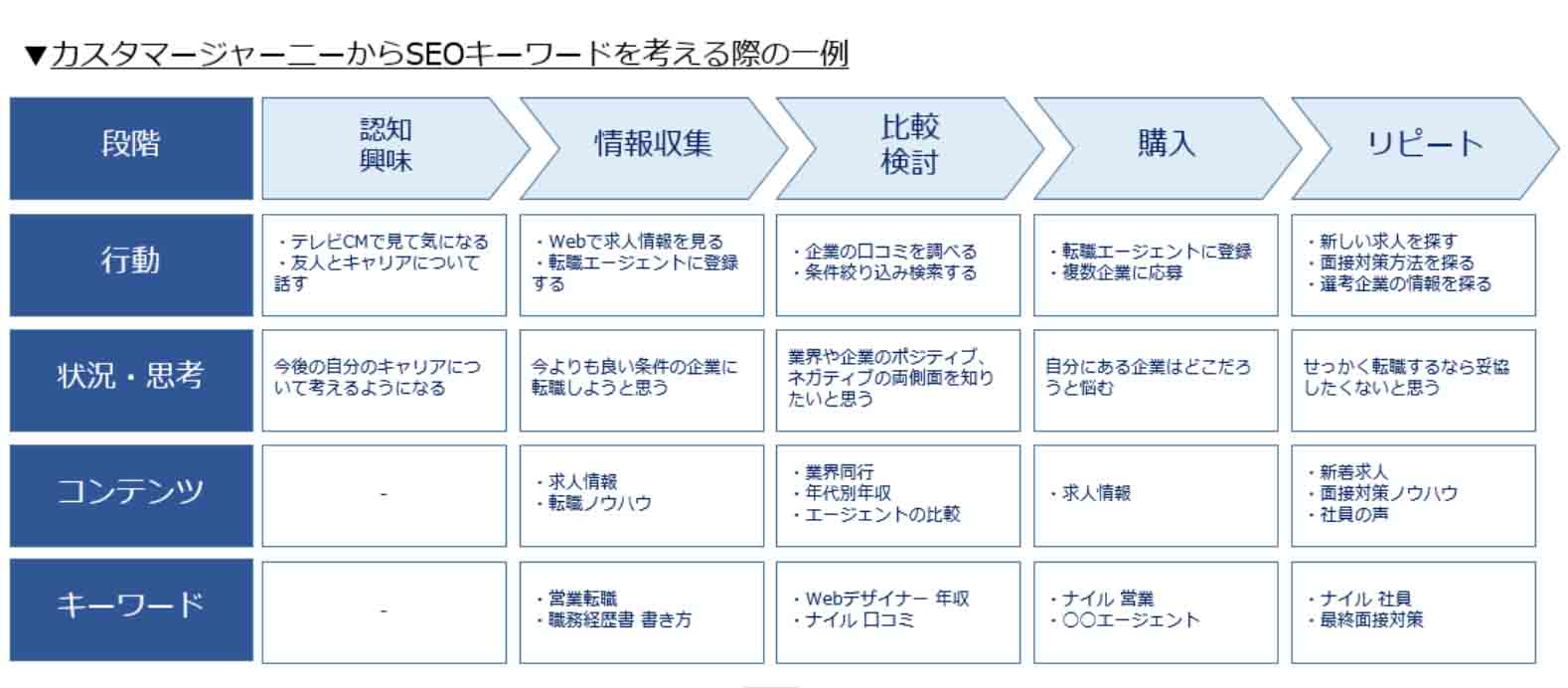

ユーザーが求めているタイミングでコンテンツを提供するためにおすすめしたいのが、下図のユーザーの導線設計である「カスタマージャーニーマップ」の作成です。

カスタマージャーニーとは、顧客が「無関心」な状態から「購入」に至るまでの心理や行動の変化を可視化したものです。

ユーザーの行動と要望がわかるため、効果的なタイミングを把握できます。カスタマージャーニーについては、下記の記事でも紹介しています。併せてご一読ください。

手順4 CMSを準備してコンテンツ作成を始める

シナリオまで設計すればCMSを準備して、コンテンツを作成します。

CMSとは、コンテンツマネジメントシステム(Contents Management System)の略で、オウンドメディアの管理・運用に用いられるツールです。

作成すべきコンテンツは、ペルソナ(ターゲット)が何を求めているのか、自社が何を発信したいかで決められます。

具体的には、営業担当者や既存顧客へインタビューすると、ほかにはない独自のコンテンツが作成できるので有効です。

また、オウンドメディア全体を統一するため、メインカラーやデザインなどもあらかじめ決めておきましょう。

オウンドメディアで掲載するコンテンツの企画を行う際に大切なポイントは、下記の記事にて解説しています。運営においてコンテンツの内容は重要なポイントになりますので、併せてご一読ください。

自社に合った戦略を設計するコツ

自社に合った戦略を設計するコツは、「目的と手段を履き違えないこと」です。

オウンドメディアを運営し始めると、つい「検索ボリューム」や「順位」といった紹介細かい数値に目がいってしまい、本来の目的を忘れてしまうケースも少なくありません。

しかし、オウンドメディアでどの数字を伸ばしたいのか、開始当初にちゃんと目的を定めたはずです。その目的に合わせた戦略を立てていれば、大きく外すことはありません。

例えば、「問い合わせを増やす」という目的に対し、「内容は問わずに、とにかくPVが見込める記事を書く」といった戦略を立てるのはよくある失敗パターンです。

これでは「PV」が目的となってしまっているため、もしその結果狙うキーワードが見込み客が検索しないようなものであれば、いくらSEOで上位が取れても、問い合わせ数の増加は見込めません。

KPIやシナリオの設計ができていれば、「問い合わせ」という目的に対して「CTAを目立つ色に変える」といった適切な戦略が立てられます。

基本的なことではありますが、意外に見失いがちなので気をつけましょう。

もし自社に合った戦略設計が難しいようでしたら、ナイルがサポートいいたします。お気軽にご相談ください。

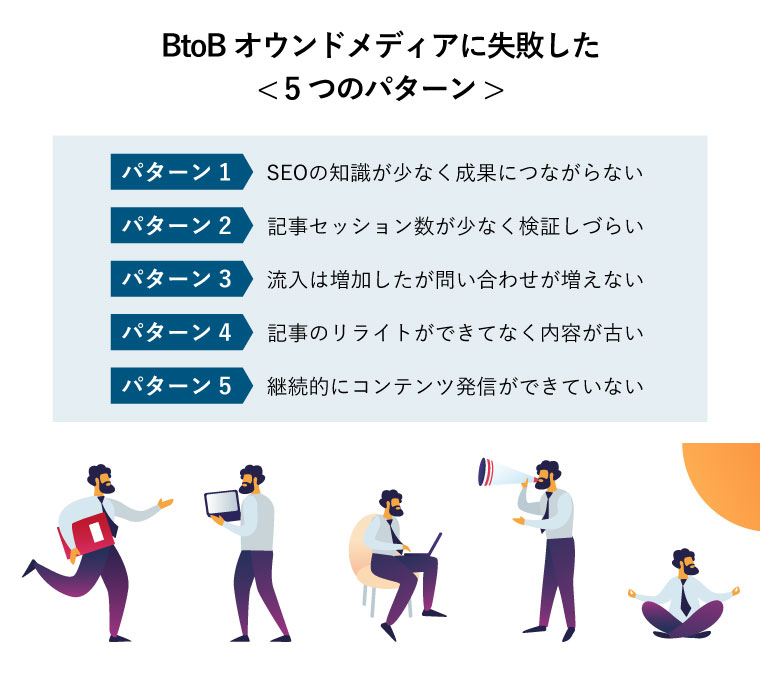

BtoBマーケにおけるオウンドメディアの失敗パターン5つ

BtoBマーケティングにおけるオウンドメディア運用では、失敗しやすいパターンが5つあります。

ありがちな失敗パターンを予め知っておくことで対策できるので、ぜひ参考にしてください。

パターン1 SEOの知識が少なく成果につながらない

まず挙げられる失敗パターンが、「SEOの知識が少なく成果につながらない」ケースです。

オウンドメディアを運営する際にSEOの知識があるかどうかで、その後の結果に差が生じます。

オウンドメディアで特定の数字を伸ばすためには、まずはしっかりとSEOの施策を検討するのが基本中の基本といえるでしょう。

ただ、SEOは決して「キーワードをいくつ以上入れましょう」といった小手先のテクニックだけではありません。

「どんな読者」をターゲットとするのか、「その読者は何を悩んで検索するのか」、「その悩みにはどんな答えを返すか」といったマーケティングの本質的な部分をしっかりと検討することが重要です。

そうして、読者のためのコンテンツを作らなければGoogleからも評価されにくく、検索順位が上がらないからです。

検索順位が上がらないことには人の目にとまる回数(=セッション数)も増えないため、当然成果にはつながりません。

もし、不安な点がある場合は、一度プロに相談するのがおすすめです。

なお、ナイルではこれからSEOに注力する方に役立つ資料を無料ダウンロードにて提供しています。これからオウンドメディアの運営をする方は、ぜひご活用ください。

\プロのノウハウを詰め込みました!資料ダウンロードはこちらから/

パターン2 記事セッション数が少なく検証しづらい

オウンドメディア失敗パターンの2つ目は、「セッション数が足りない」ケースです。

最終的な目的がメディアからの「資料ダウンロード」や「問い合わせ」だったとしても、そもそも見てくれる人が少なければ数は増えていきません。

例えば、同じ業種のコンバージョン率(例:資料ダウンロード率)の目安が、5%だったとします。

セッション数が多い場合、少ない場合で考えてみると、以下のようにコンバージョン数(例:資料ダウンロード数)が変わります。

▼セッション数が少ない場合

セッション数(100) × コンバージョン率(5%) = 資料ダウンロード数(5回)

▼セッション数が多い場合

セッション数(500) × コンバージョン率(5%) = 資料ダウンロード数(25回)

また、コンバージョン率を上げようとデータを分析する際も、セッション数が少なければ検証がしづらいです。

そのため、セッション数が少ない場合は、対象ユーザーがブレない前提で、記事の順位改善を進めたり、セッション数の期待値が高い(検索ボリュームが多い)記事作成をしてみる対策をおすすめします。

パターン3 流入は増加したが問い合わせが増えない

「流入は増加したものの問い合わせが増えない」ケースも、オウンドメディア運用でよくある失敗のパターンです。

セッション数だけを重視してオウンドメディアの運営をすると、このケースになりかねません。

流入は増加しているのに問い合わせが増えないということは、問い合わせにつながる部分に改善の余地があるということです。

したがって、CV(例:資料ダウンロード)を上げる改善をしていかなければなりません。流入の多い記事を優先して、CVを上げるためのリライトを実施します。

リライトの例は、CTAのボタンを目立つ色に変える、CTA前の訴求文を検索意図に合ったものに変えるなどです。PV数が多いためCVが上がれば、大きな効果が期待できます。

パターン4 記事のリライトができてなく内容が古い

せっかく記事を書いてもリライトするタイミングがわからなかったり、リソースを確保できなかったりすると、管理が行き届かなくなってしまいます。

対策としては、リライトのスケジュールをあらかじめ組み込んだり、専門家にリライトを依頼するのがおすすめです。

例えば、リライトする記事のルールを決めておきます。記事を書いたときに、ルールに沿ってリライトのスケジュールを組み込んでおけば、タイミングの問題は解消されます。

また、記事のリライトについては、以下の記事でも具体的な手順を紹介しているので、ぜひご一読ください。

パターン5 継続的にコンテンツ発信ができていない

コンテンツを継続的に発信できず、更新が滞っている場合は、リソースや予算が不足していると考えられます。

社内でコンテンツを作成するリソースを確保できないのであれば、外部に制作を依頼する方法も検討しましょう。

もし、予算がなく外部に依頼できない場合は、予算を確保しなければなりません。

一般的に外注すると、自社で行う際の人件費より費用を抑えられます。最初からあきらめるのではなく、見積を依頼するのがおすすめです。

なお、ナイルではオウンドメディアのコンテンツ制作代行プランをご用意しております。記事を書くリソースがないとお悩みの方は、お気軽に無料相談までお問い合わせください。

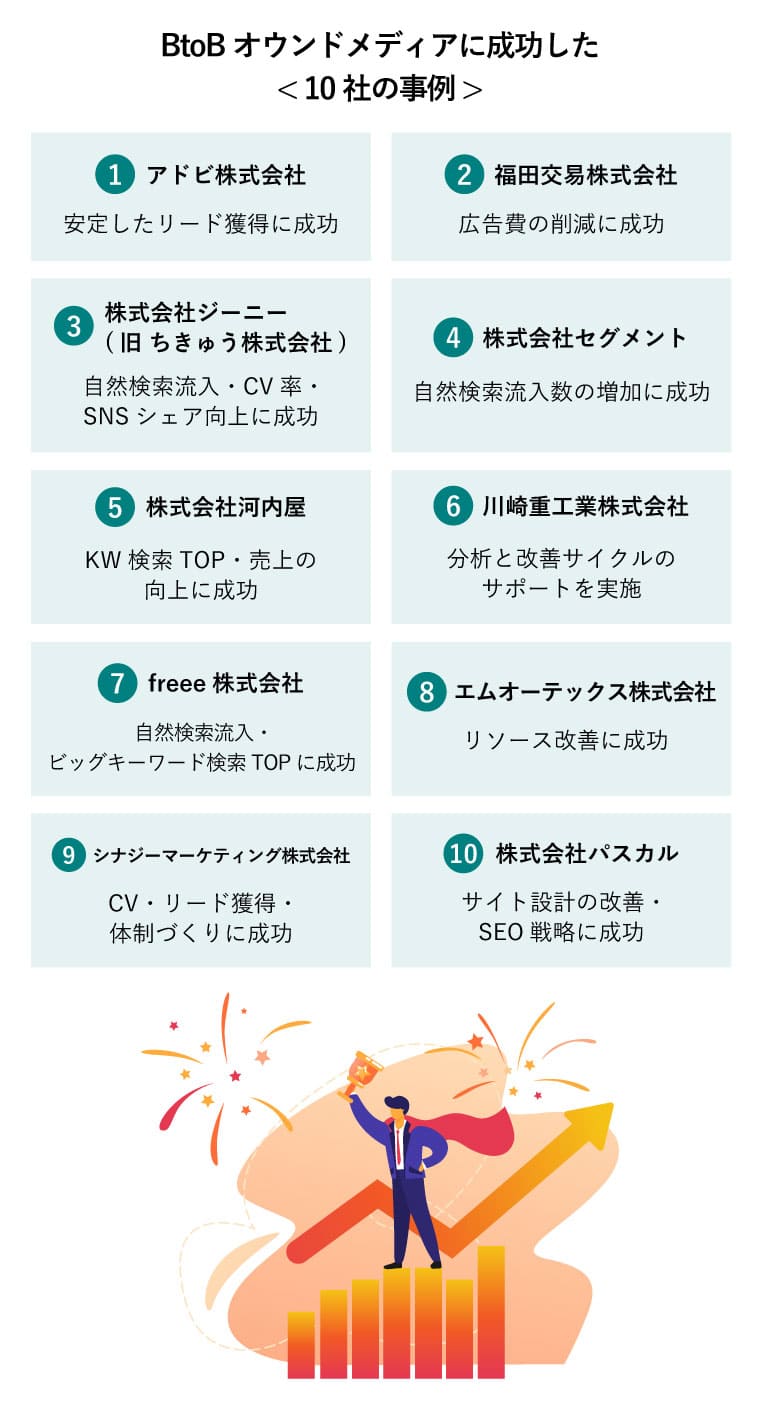

BtoBのオウンドメディア 10社の成功事例

BtoBのオウンドメディアには、どのような成功事例があるのでしょうか。

ここでは、実際にナイルが支援して成果につながった10社の事例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

成功事例1 アドビ株式会社「安定したリード獲得に成功」

MA(マーケティングオートメーション)ツールである「Adobe Marketo Engage」を提供しているアドビ株式会社の成功事例を紹介します。

ナイルのオウンドメディア施策では、SEO対策を中心とした5つを実行しました。

出典:アドビ株式会社※2023年9月時点

【アドビ株式会社のオウンドメディア施策】

・依頼内容

SEOのキーワードを強化してオーガニックでの検索流入を増やしたい

・状況

アドビ株式会社の製品はグローバル展開しているため、サイトフォーマットの変更など、日本個別の変更が難しいケースがあった

・施策

- 最初の3ヵ月でサイト分析

- 競合キーワード分析を行い、通算で100を超えるアイデアを出した

- ビッグキーワードでの順位獲得をメインにした記事を制作した

- 検索エンジンがクロール・インデックスしやすいように、検索に引っかかるようなページの分解を行った

- ページ内の回遊率を高めるリンク設置を追加した

・成果

日本語サイトにおけるSEO施策に取り組んだ結果、安定したリード獲得につなげることができた

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例2 福田交易株式会社「広告費の削減に成功」

福田交易株式会社は、ベアリング・スピンドル・ロックナットなどの輸入・販売を行う精密機械部品輸入商社です。

ナイルのオウンドメディア施策では、ウェブマーケティングを推進する施策を提案しました。

出典:福田交易株式会社※2023年9月時点

【福田交易株式会社のオウンドメディア施策】

・依頼内容

ウェブサイトを活用して、効率良くマーケティング施策を行いたい

・状況

ウェブサイトの運営は、制作会社にすべてお任せだった。社内にウェブマーケティング担当者がおらず、Google アナリティクスを見たことすらなかった

・施策

- コンセプトダイアグラムによって、サイトの全体像を整理し、顧客の態度変容と企業の施策を図解した

- サイトの全面的なリニューアルを行い、約1年半をかけてウェブコンサルの支援を行った

・成果

- 時間をかけることなく、ウェブサイトをリニューアルして公開した

- 根拠のない広告費用の見直しをして、毎月数十万円かかっていた広告費を半減させた

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例3 株式会社ジーニー(旧 ちきゅう株式会社)「自然検索流入・CV率・SNSシェア向上に成功」

中小企業向けCRM(顧客管理)/SFA(営業管理)システムの販売をする、株式会社ジーニー(旧・ちきゅう株式会社)のサイト支援を行いました。

ナイルのオウンドメディア施策では、自然検索流入を促進する5つの施策を実行しました。

出典:株式会社ジーニー※2023年9月時点

【株式会社ジーニーのオウンドメディア施策】

・依頼内容

サイトのSEOを強化して、検索ユーザーを獲得できるようにすることが急務だった

・状況

SEOの専門知識を備えたメンバーが社内にいなかったため、広告だけでユーザーを獲得しており、検索からのユーザーが獲得できていなかった

・施策

- サイト分析と課題点を抽出した

- 対象キーワードの選定をして、テキストコンテンツを制作した

- コンテンツの実装を行った(WordPressへの投稿)

- コンテンツ実装後、検索エンジンから正しく評価されるように、title/descriptionをチューニングした

- サイト内のユーザーデータ解析による課題点の再抽出と目標の再設定を行った

・成果

- コンテンツの追加によって、サイトの自然検索流入が約40倍に拡大させることに成功した

- コンテンツから申し込みに至ったユーザーが、CV率5%と事業に貢献した

- インタビュー記事はソーシャルシェア750を超え、SNSでの拡散に寄与した

- 外部リンクの92%はコンテンツによって獲得したもの

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例4 株式会社セグメント「自然検索流入数の増加に成功」

株式会社セグメントは、ロボットトランスフォーメーション事業を展開し、ソフトウェアロボットの作成・管理ツールを提供しています。

ナイルのオウンドメディア施策では、業界全体の認知度を上げる取り組みを行いました。

出典:株式会社セグメント※2023年9月時点

【株式会社セグメントのオウンドメディア施策】

・依頼内容

RPA(ロボットによる業務自動化)のメリットを広く知ってもらいたい

・状況

- SEOの専門知識を備えたメンバーが社内にほとんどいらず、SEOキーワードに基づいたコンテンツ制作のノウハウがなかった

- 検索からの流入を増加させるコンテンツ計画を実践できていない

・施策

- サイト分析や競合調査により課題点を抽出した

- 対策キーワードを選定して、テキストコンテンツを制作した

- コンテンツ実装後、レポートやモニター調査を実施して、問題点をリライトした

・成果

- 狙ったキーワードで検索上位表示し、自然検索流入数の増加を達成できた

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例5 株式会社河内屋「KW検索TOP・売上の向上に成功」

株式会社河内屋は、印刷会社で活版印刷・特殊加工にこだわりを持つ会社です。

ナイルのオウンドメディア施策では、売上に貢献する取り組みを実施しました。

出典:株式会社河内屋※2023年9月時点

【株式会社河内屋のオウンドメディア施策】

・依頼内容

自社の強みや差別力をアピールして、アクセス数・CVRを伸ばしたい

・状況

SEOのキーワードにもとづいたコンテンツ制作のノウハウがなく、検索からの流入を増加させるコンテンツ計画を実践できていなかった

・施策

- 初期施策では、「特殊印刷」「活版印刷」「バーコ印刷」などキーワードの検索順位を上げて、ウェブ上での視認性を高めることに注力した

- 分析ツールでの調査やヒアリング調査を行った結果、「活版印刷」「UV厚盛」といったニッチなキーワードが重要であることが判明。「活版印刷」キーワード強化のための下層ページ作成、「UV厚盛」に対する検索結果の受け皿となるページ作成などを行った

- 活版印刷や箔押し印刷の基礎知識といった「印刷をより深く知ってもらう」ためのコンテンツを追加した

- フォトグラファーの写真集など、河内屋ならではの印刷作品の事例を紹介するコンテンツの追加に注力するようにした

・成果

- 制作事例の紹介を中心に、キーワードに即したコンテンツを増やすという施策によって、多くのキーワードで1~2位、悪くても1ページ以内をキープできるようになった

- 売上は、昨年同月の1.5倍になり、単月過去最高収益を達成した

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例6 川崎重工業株式会社「分析と改善サイクルのサポートを実施」

川崎重工業株式会社は、航空機や船舶、油圧機器など幅広い機械を製造する会社です。

ナイルのオウンドメディア施策では、ヨーロッパ・インド・ブラジルなどのBtoB企業を対象とする、海外向け英語サイトのSEO戦略設計を実施しました。

出典:川崎重工業株式会社※2023年9月時点

【川崎重工業株式会社のオウンドメディア施策】

・依頼内容

中国や新興国以外の潜在顧客対策を見据えて、川崎重工業グローバルサイトの検索順位をSEOで上げたい

・状況

数ある部門の中でもウェブ経由でのリード獲得可能性が高くグローバル顧客も多い「油圧機器」において、中国の建設ラッシュで建設機械に搭載する需要が高まり油圧機器関連の業績を伸ばしていたものの、勢いが鈍化していた

・施策

- 抽出した数千の候補キーワードを叩き台として、油圧機器の事業関係者との会議で精査。検索ボリュームなどいくつかの指標を考慮して戦略的な重要キーワードに絞り込みを実施

- ターゲットとなる各国での順位を計測。キーワード単位ではなくグループ単位で評価できるように独自のスコア指標に当てはめ、自社と競合企業の状況を理解しやすくして今後の方針を協議

- 川崎重工業様がサイト制作を依頼している制作会社様にもご協力頂き、サイトマップやワイヤーフレームに対するSEO視点でのアドバイス、競合対策を見据えたコンテンツの追加提案などを実施

・成果

- SEOに関する提案は完了したものの、その後サイトのコーディング作業などがスタートしたため、引き続き運用時の分析と改善サイクルのサポートを実施

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例7 freee株式会社「自然検索流入・ビッグキーワード検索TOPに成功」

freee株式会社は中小企業や個人事業主のバックオフィス業務を効率化するためのSaaS型クラウドサービスを開発・運営する会社です。

ナイルのオウンドメディア施策では、クラウド会計ソフトのシェアNo.1を誇るfreee(フリー)において、ユーザー向けに公開している「バックオフィス基礎知識」のコンテンツのリライトを行いました。

出典:freee株式会社※2023年9月時点

【freee株式会社のオウンドメディア施策】

・依頼内容

検索流入数を増加させてユーザーとの接点を増やし、サービス利用を促したい

・状況

- 法律や医療などの金銭や医療に関する情報(YMYL領域)において、記事の正確性や最新性など、コンテンツの品質管理が課題だった

- SEOコンテンツを1,000記事ほど構築していたが、具体的にどこからどうテコ入れすべきかわからない状況だった

・施策

- SEOコンテンツ1,000記事から事業に影響が大きい対象キーワードを狙える約500記事を選定し、さらに検索ボリュームやユーザーニーズ、競合コンテンツなどを比較して、最終的に優先すべき記事を109件に絞り込み

- 全面的に修正するものと一部修正するものに分け、できるだけ費用対効果が良くなるようにリライトを実施

- CMSに登録する段階で原稿の確認と実装チェックを実施

・成果

- 検索流入数を約7倍へと引き上げ

- リライトしたコンテンツが月間検索ボリューム100万のキーワード「確定申告」で国税庁を抑えて1位を獲得

- 「青色申告」「所得税」「国民健康保険」「年末調整」といった、検索ボリューム5万~15万のキーワードでも上位の評価を獲得

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例8 エムオーテックス株式会社「リソース改善に成功」

MOTEX(エムオーテックス)株式会社は、11年連続シェアNo.1を誇る企業向けセキュリティソフト「LanScope(ランスコープ)」シリーズを開発・販売する会社です。

ナイルのオウンドメディア施策では、社内のリソース不足により業務の効率化や施策の最適化が課題となったため、Googleタグマネージャの導入を支援しました。

出典:MOTEX(エムオーテックス)株式会社※2023年9月時点

【エムオーテックス株式会社のオウンドメディア施策】

・依頼内容

Googleタグマネージャの導入による業務の効率化や効果分析の最適化など

・状況

- 運用中のサイト数が10個あるのに対し担当メンバーが2人しかおらず、慢性的なリソース不足を感じていた

- Googleタグマネージャを導入する前は1ページに1個ずつタグを埋めて、本番サイトで問題が出ないか細かく検証していた

- 製品リリースのキャンペーンなどが入ると公開に向けた作業が最優先事項になるため、効果分析やSEO対策が後手に回っていた

・施策

- 課題となっているリソース配分に関して、Googleタグマネージャ設定支援サービスを紹介

- SEO以外にもオウンドメディアの運営や分析についてトータルでコンサルティング

・成果

- 今まで外注で1週間かかっていた作業工数が、社内の担当者が小一時間で処理できるようになり負荷が大幅に減った

- 外部に依頼していた調整も自社でまかなえるようになり、実施開始までのスケジュールが短縮できた

- タグの設定が簡単になったことで人為的なミスが減り、結果として計測の精度が高まった

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例9 シナジーマーケティング株式会社「CV・リード獲得・体制づくりに成功」

シナジーマーケティング株式会社では、CRMを起点とした国産クラウドサービスやデジタルマーケティング支援を行っています。

ナイルのオウンドメディア施策では、ウェブサイトからのリード獲得を目的としたSEO・CRO施策を実施しました。

出典:シナジーマーケティング株式会社※2023年9月時点

【シナジーマーケティング株式会社のオウンドメディア施策】

・依頼内容

- SEO内製化を目指した取り組みをしていきたい

- 集客コンテンツからのCVを増加させたい

・状況

自社にコンテンツマーケティングチームがいるため施策は打てるものの、効果検証まで手が回っていなかった

・施策

- 「リード獲得、中でも成約に近いリード獲得を増やすこと」を軸とした提案

- 集客コンテンツからのCV導線や、各ページ配下での施策も提案

- ウェブサイトからのリード獲得(問い合わせ、資料ダウンロード)を目的とした、SEO・CRO施策の実施

・成果

- 問い合わせ、資料ダウンロードのCVが約1年で前年比12%増加

- CVにつながるページの見直しから有効リードが増加

- 新規記事や既存記事の改善によるCV獲得

- 施策から効果検証のPDCAを回す体制をしっかりと構築、内製化を実現し自走するための基盤づくり

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

成功事例10 株式会社パスカル「サイト設計の改善・SEO戦略に成功」

株式会社パスカルは、緊急連絡網・安否確認システム「オクレンジャー」は従業員の安否をアプリ・メールで簡単スピーディーに収集できるサービスを提供しています。

ナイルのオウンドメディア施策では、サイトリニューアルに併せてSEOに適したサイト設計やSEOの課題抽出や改善の提案を行いました。

出典:「オクレンジャー」株式会社パスカル※2023年9月時点

【株式会社パスカルのオウンドメディア施策】

・依頼内容

- SEOの専門知識がないためSEOのコンサルティングを行ってもらいたい

- SEOに適したサイトの設計にしてもらいたい

・状況

SEOの専門知識を備えた社内メンバーがいなかったため、SEOを意識したサイト設計ができていなかった

・施策

- 競合調査によるSEOの課題抽出と改善提案

- ユーザーの検索するキーワードに沿ったサイト構造の再設計

- 低品質なページをインデックスさせないなどをはじめとするSEO技術的な最適化

・成果

- サイト設計を改善したことにより、SEOの最適化が行えるようになった

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

BtoBでオウンドメディア運用を成功させるポイント

BtoBでオウンドメディア運用を成功させるには、初期段階と運用段階で、留意する点があります。

まず初期段階では、コンテンツを蓄積していくことが大切です。コンスタントに情報発信できるようにチームを編成して、制作のルールを決めておきましょう。

メリットが多いBtoBでのオウンドメディア運用ですが、立ち上げたものの、更新を頓挫してしまうことも珍しくありません。

一部のメンバーに負担が行かないように、コンテンツ制作の流れが仕組み化できる体制を作っていきます。ある程度、コンテンツが蓄積されたら、振り返りが欠かせません。

コンテンツを発信して、どのような反響があったのか、Google アナリティクスやGoogle Search Consoleといったツールを駆使して分析します。

しっかり分析をして振り返りながら、次の施策に向き合うことが、オウンドメディア運営を成功させるカギとなります。

コンサルへの相談で課題・対策を明確にする

BtoBのオウンドメディアでは、成果につながるためのさまざまな施策が可能です。

しかし、単にオウンドメディアの運営を始めただけでは成果につながるわけではありません。適切な戦略を設計したり、適切なコンテンツを作成したりする必要があります。

そのため、今回お伝えした手順や失敗パターンや成功事例をぜひ参考にしてください。

なお、ナイルでは、オウンドメディア全体の戦略設計からコンテンツの制作まで対応できます。

また、オウンドメディアについて相談したいという場合も無料で相談可能ですので、ナイルのオウンドメディア支援サービスのページよりお気軽に問い合わせください。

また、オウンドメディア運営や準備に役立つ、コンテンツマーケティングについてまとめた資料もご用意しております。

- 勝ち筋に繋げる競合調査

- 成果に繋げるユーザー調査

- 失敗しないコンテンツ制作体制

- コンテンツの品質を高めるポイント

- 効果検証で投資対効果を最大化させる

具体的な内容については、ダウンロードの上、ご確認ください。

コンテンツマーケティングってどう始めればいいのだろうとお困りの方へ

ナイルでは初心者の方でもわかりやすい「コンテンツマーケティング」に関してまとめた資料をご用意しております。取り組み始める前にぜひダウンロードください。社内の課題やご質問があればお気軽に無料相談をご利用ください!