SEOやLLMOに関する重要ニュースを厳選してお届けする本シリーズ。

今回は、ヘルプフルコンテンツアップデートの影響を受けたサイトが回復した話やGoogle Discoverにおける「AIによる概要」の追加など、見逃せない話題をピックアップ。

今のうちに押さえておきたいトレンドを、わかりやすく解説します。

SEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。

目次

ヘルプフルコンテンツアップデートで順位下落したサイトが、6月のコアアップデートで回復傾向に

2025年6月のGoogleコアアップデート以降、過去のヘルプフルコンテンツアップデートの影響を受けたWebサイトの順位が回復しているという報告が、海外のSEOコミュニティで多数見られるようになっています。

ヘルプフルコンテンツアップデート(以降、HCU)とは、Googleが導入した検索アルゴリズムのアップデートで、「ユーザーにとって有益で役立つコンテンツ」をより高く評価し、検索上位に表示させることを目的としたアルゴリズム調整です。

HCUでは、ページ単位ではなくサイト単位で評価されるといわれており、一度サイトの評価が大きく下がってしまうと、そこから回復するのは難しいとされていました。

しかし、今回のコアアップデートでそれらのサイトの順位が回復傾向にあるため、HCUで評価が下がって絶望的かと思われていたサイト運営者にとっては、明るいニュースとなっています。

<HCUで順位が下がったサイトが、6月のコアアップデートで回復している投稿例>

And this example is fascinating. Big drop with September 2023 HCU(X), more with the Oct 2023 core update, more of a drop in early 2024, even more with the March 2024 core update, then a huge surge with the August 2024 core update, a steady increase in the spring of 2025, and now… pic.twitter.com/cOHss9hBu1

— Glenn Gabe (@glenngabe) July 11, 2025

この例は魅力的だ。2023年9月のHCUで大きく落ち込み、2023年10月のコアアップデートでさらに落ち込み、2024年初めにさらに落ち込み、2024年3月のコアアップデートでさらに落ち込み、2024年8月のコアアップデートで大きく急上昇し、2025年春に着実に上昇し、そして今、2025年6月のコアアップデートでさらに急上昇している。

※翻訳はDeepL翻訳による

Blast from the past:

— Lily Ray 😏 (@lilyraynyc) July 16, 2025

I'm seeing so many sites Google previously treated as 'spam' (dropped heavily during the 2023 Helpful Content, Spam & Core Updates) now seeing a resurgence with this new core update.

No, I don't know if they made significant improvements, but it doesn't… pic.twitter.com/jWSOsY6khX

Googleが以前「スパム」扱いしていた(2023年のヘルプフルコンテンツ、スパム、コアアップデートで大きく下がった)多くのサイトが、この新しいコアアップデートで復活しているのを目にする。いや、大幅な改善がなされたかどうかはわからないが、そのようには見えない。

※翻訳はDeepL翻訳による

なお、今回のコアアップデートの詳細傾向については、2025年の8月21日・25日に、ナイルのSEOコンサルタントがウェビナーにて解説するので、ぜひご参加ください。

→2025年6月のコアアップデート振り返りウェビナーに参加する

<編集部の一言>

我々が観測している範囲でも、HCUの影響を受けたとされるサイトが、今回のコアアップデートで回復しているケースを確認しています。

そのサイトでは、ユーザーにとって使いやすいサイト構造への改善や、既存コンテンツの見直し・リライトといった、さまざまな施策に取り組んでいました。

HCUの影響でサイトの順位が下がると、運営者は焦りを感じて場当たり的な施策に陥りやすいと思います。しかし、ユーザーにとって本当に役立つサイトを目指して改善を続けることが、順位回復への第一歩となるので、落ち着いて対応しましょう。

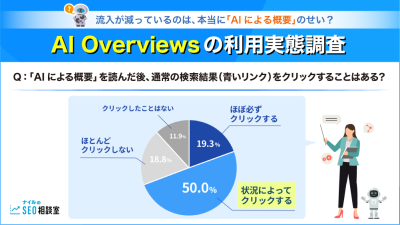

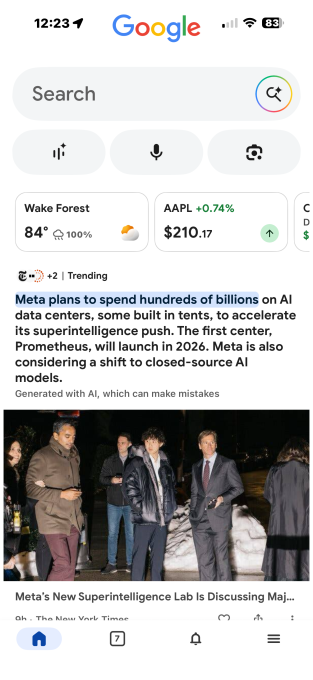

米国のGoogle Discoverにおいて、AIによる概要機能が正式実装

2025年7月、米国において Google Discover にも AI による概要(AI Overviews)が正式に導入されました。

表示対象は主にスポーツやエンタメなどのトレンド記事で、見出しの代わりに複数のニュースサイトをもとに生成されたAI要約が表示されます。

これにより、ユーザーは記事をクリックせずに概要を把握できるようになるため、ニュースサイトへのアクセス減少が懸念されています。

<Google Discoverにおける、AIによる概要の表示例>

参考:「TechCrunch」

<編集部の一言>

検索結果に「AIによる概要(AI Overviews)」が表示されるようになってから、多くのサイトにおいて自然検索流入数が減少しています。

そのような中、Google Discoverは減少したトラフィックを補完する流入源となっていましたが、今回の機能追加により、今後さらに流入数が減少すると予測され、ニュースメディアへの影響度は大きそうです。

日本のGoogle Discoverへ導入されるかは不明ですが、その可能性は高いため、米国における影響については、引き続き注視が必要です。

「GoogleトレンドAPI」が公開に

2025年7月24日に、Google はGoogleトレンド(※)」のデータをAPIを通じて直接取得できる「GoogleトレンドAPI」(アルファ版)を公開しました。

※Googleトレンド...特定のキーワードの検索需要を時系列で可視化するツール

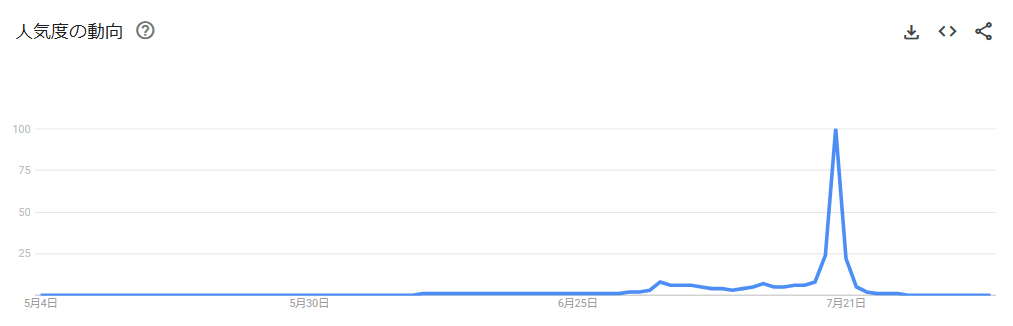

<Googleトレンドでキーワード「参議院 選挙」を調べた結果>

参考:「Googleトレンド」 / 参議院選挙が行われた7月20日周辺に検索が伸びているのがわかる

これまでGoogleトレンドはブラウザ上でのみ確認が可能でしたが、今回のAPI提供によって、ツールやシステムに組み込んでトレンドデータを自動的に取得・分析できるようになりました。

現在は申請制のテスター枠のみが利用可能です(テスター応募はこちら)

このAPIの最大の特徴は、比較可能なキーワード数の多さです。

ブラウザ版だと5キーワードまでしか同時に比較できませんが、今回のAPIを使用するとキーワード数十個のデータを一度に比較することができます。

取得できる期間は過去1,800日(約5年)で、日次・週次・月次・年次で対応。最新でも2日前までのデータが得られるため、ほぼリアルタイムに近いモニタリングが可能です。

また、対象地域を国・都道府県レベルまで絞り込みでき、ローカルSEOや商圏分析にも応用できます。

出典:Google トレンド API(アルファ版)のご紹介: 検索トレンドデータへの新しいアクセス方法

<編集部の一言>

「GoogleトレンドAPI」はさまざまなマーケティング分析で活用できます。

例えば、自社ブランドと競合ブランドの指名検索のトレンド推移を定点観測し、異常値を検知したら競合のPR動向を確認したり、複数のアウトプットデータを組み合わせて、相関分析(例:気温関連クエリのトレンドスコア×「かき氷」のトレンドスコア)ができたりします。

このようなデータの動向から、今後行うマーケティング施策のアイディア出しに使えるでしょう。

米国のGoogle検索に、AI新機能「Web Guide」が追加

2025年7月24日、Google は 新検索機能の試験運用プラットフォーム「Search Labs」にて、AI による検索結果の整理機能 「Web Guide」 を公開しました。

Web Guideを利用すると、ユーザーは入力した質問(クエリ)に対して、その検索意図に関連するさまざまな視点から回答を得ることができます。

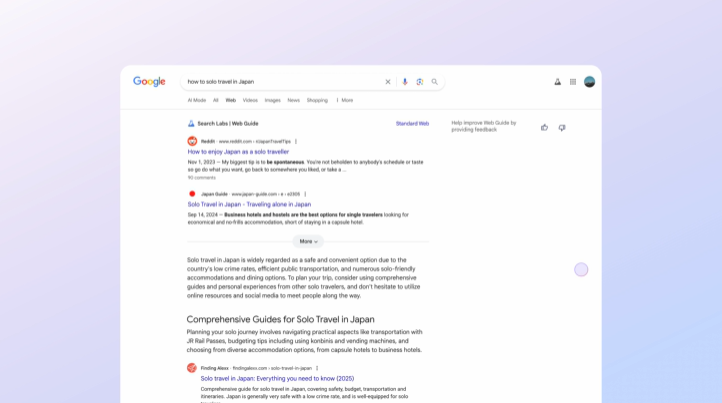

<Web Guideの使用例>

参考:「Google」

上掲の画像は、「日本で一人旅をする方法」というクエリに対する検索結果の一例です。

通常の検索結果画面(AIによる概要+10本のブルーリンク)から大きく変化していることがわかります。

実際の画面では、1つのクエリに対して、検索意図A、検索意図Bといった複数の意図ごとにトピックが分類されており、それぞれ「AIによる概要+2本のブルーリンク+詳細表示ボタン」で構成されています。

公式ページ内で実際の検索結果画面が見られるので、ぜひご覧ください。

出典:Web Guide: An experimental AI-organized search results page

<編集部の一言>

もし「Web Guide」が正式に実装された場合、AIによる概要やAIモードと同様に、Webサイトの流入数に大きく影響を与えるでしょう。

Web Guideは意図毎に適したリンクが表示されるため、これまで流入を得ていなかったサイトが流入を獲得できるチャンスがある一方で、詳細表示ボタンに隠れているサイトへの流入数は大きく減るのではないかと予想しています。

ユーザーの検索意図を理解し、適切にサイト構造やコンテンツ設計に反映させることが、今後より一層重要になりそうです。

生成AIは比較的新しいコンテンツの引用を好む?

Ahrefsが2025年7月に公開した調査では、ChatGPT・Perplexity・Gemini・Microsoft Copilot・AI Overviewsといった生成AI、そして従来のGoogle検索で表示された約1,700万件の引用URLを解析し、引用される記事の「鮮度」を比較しました。

その結果、公開日・更新日いずれの基準でも、生成AIはGoogle検索よりも新しい情報を引用する傾向があることが明らかになりました。

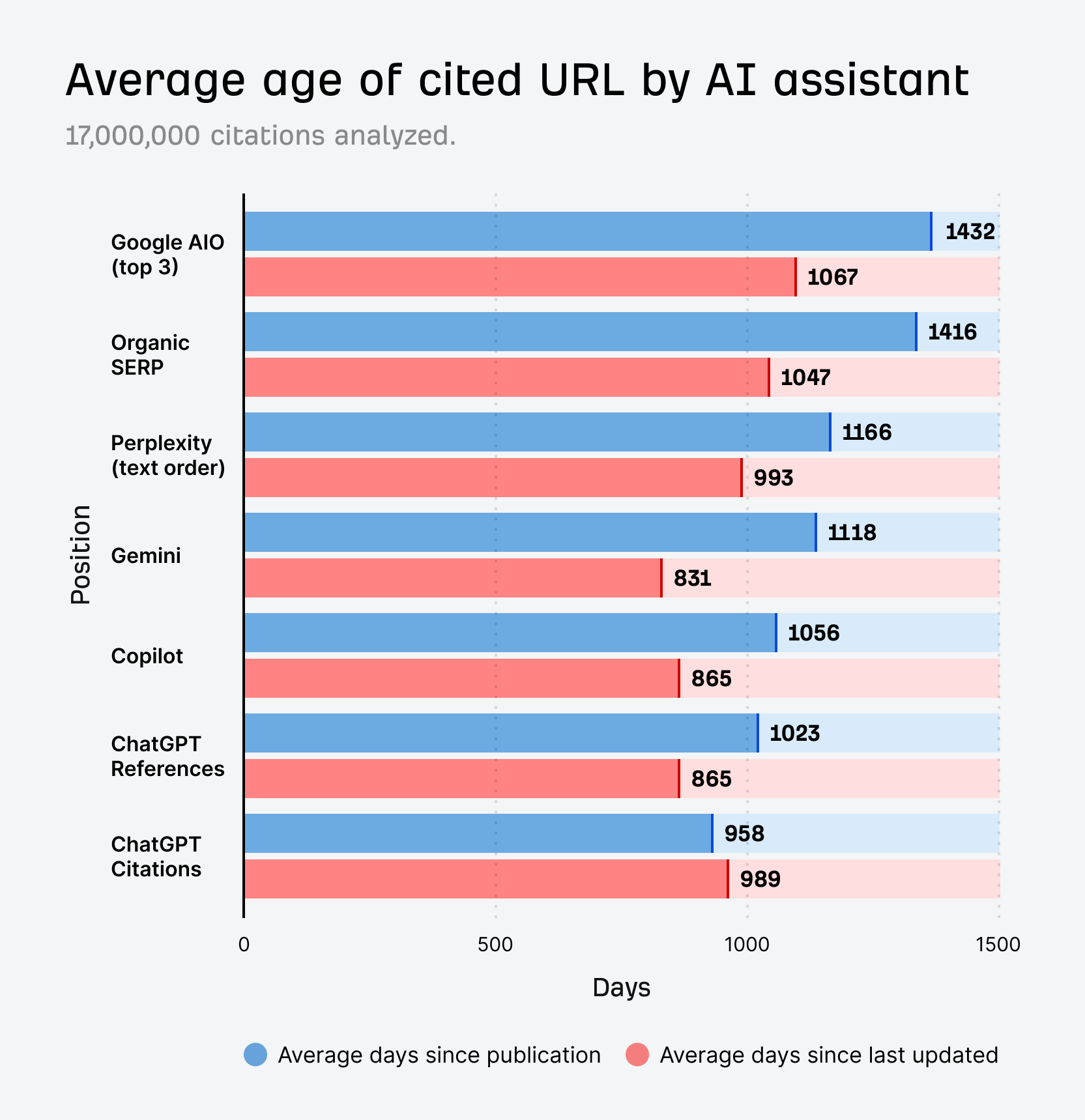

<引用されたURLの平均経過日数(青:公開日基準、赤:更新日基準)>

参考:「Ahrefs」

生成AIが引用するページは公開から平均1,064日(約2.9年)で、自然検索結果に表示されるページの平均1,432日(約3.9年)より25.7%も新しいことがわかっています。

最終更新日からの経過日数でも、生成AIが引用するページは平均909日(約2.5年)、自然検索結果は1,047日(約2.9年)で、こちらも13.1%の差がありました。

プラットフォーム別に見ると、最も新しい情報を好むのはChatGPT(引用平均958〜1,023日)で、Microsoft Copilot(1,056日)、Gemini(1,118日)、Perplexity(1,166日)が続きます。

一方、 AI Overviews と従来のGoogle検索結果は、ほぼ同水準(1,400日前後)で、生成AIツールに比べて古いページを参照する傾向にありました。

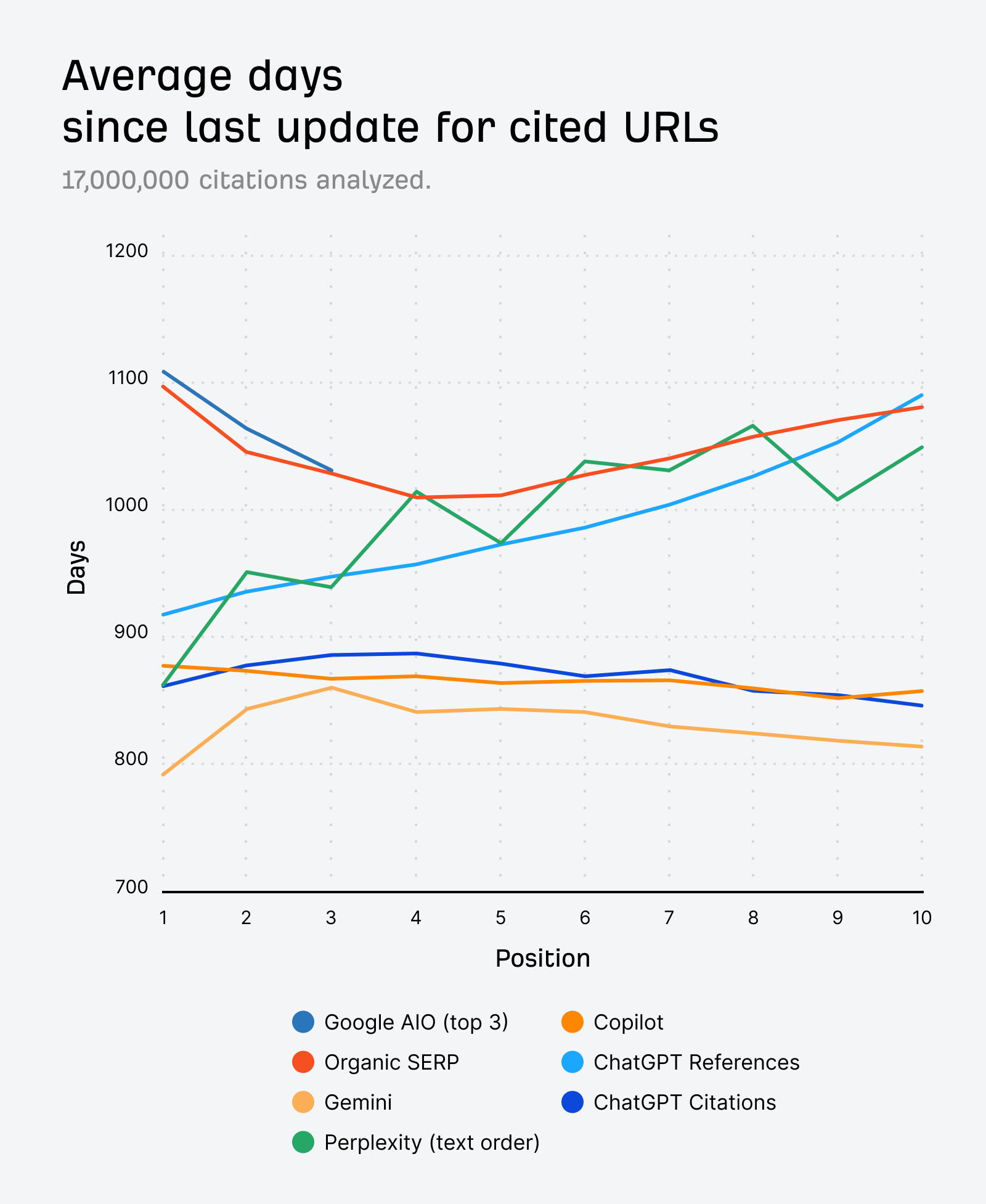

また、下掲のグラフはそれぞれが引用するURLの平均更新経過日数と引用順位の相関を表したものです。

<各種ツールが引用するURLの平均更新経過日数と順位の相関グラフ>

参考:「Ahrefs」

ChatGPTとPerplexityは文中の引用順が「新しい → 古い」と並ぶポジティブな相関を示し、Google検索で見られる「古いほど上位」というロジックとは逆のパターンが確認されています。

出典:New Study: AI Assistants Prefer to Cite “Fresher” Content (17 Million Citations Analyzed)

<編集部の一言>

調査の結果、生成AIツールはGoogle検索よりも新しいコンテンツを好んで引用する傾向があることが明らかになりました。

ただし、最終更新日からの平均日数を見ても、引用されるページはおよそ2年以上が経過しており、必ずしもコンテンツが“新しさ”だけで引用されているわけではありません。

そのため、「とにかく更新すれば良い」のではなく、情報が古くなっていないか、ユーザーが求める情報が変化していないかを確認し、適宜コンテンツを更新していくことが大切です。

検索結果の仕様変更は日本にもいずれ訪れる

2025年7月後半は、検索結果における新機能の導入に関するトピックが目立ちました。

生成AI(LLM)の登場によって、Googleは情報の提供方法を短期間で大きく変化させています。

これらの機能は主に米国で先行導入されていますが、過去の例から見ても、日本でもいずれ実装される可能性が高いでしょう。

そのため、こうした情報の提供方法の変化を正しく理解し、ユーザーの検索行動に合わせた適切なSEO施策を講じることが重要です。

ナイルでは無料相談を行っているので、LLMO時代のマーケティング戦略にお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

なお、本シリーズは定期的に配信する予定です。

次回の記事も下記のページにて、更新情報が公開されるので、ぜひお気に入り登録をお願いします。

SEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。

関連記事