SEOやLLMOに関する重要ニュースを厳選してお届けする本シリーズ。

今回は、日本におけるAIモードの公開や、アメリカ・インドにおける優先メディア設定機能(Preferred Sources)の正式導入など、気になる話題をピックアップ。

今のうちに押さえておきたいトレンドを、わかりやすく解説します。

SEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。

目次

「AIモード」ついに日本で公開

2025年8月21日、GoogleはAIを活用した新しい検索体験「AIモード」を、日本を含む180以上の国と地域で公開しました。

これはアメリカ(5月)、イギリス/インド(7月)に続く展開で、日本での公開は約3ヵ月遅れとなります。

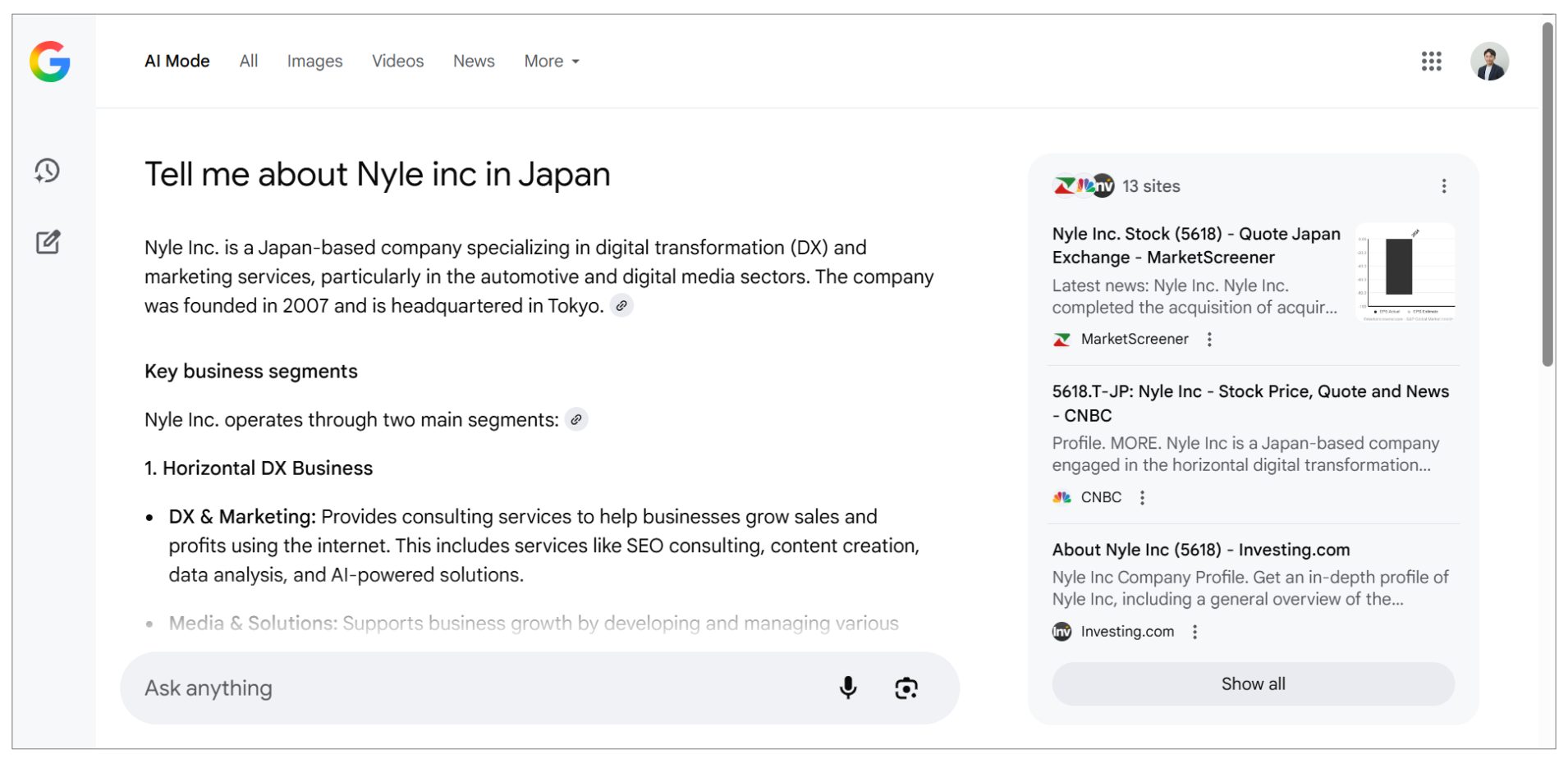

AIモードとは、従来の検索結果のように、10本の青いリンクのリストを表示するのではなく、ChatGPTのような会話型UIで情報を提示する機能です。

<AIモードのイメージ:ナイルについて質問した際の回答結果画面>

※アメリカ版のAIモードを利用

現時点では英語のみに対応しており、AIモードが表示されるかどうかもランダムです。

Xでは音声検索を使用した際に表示されたという報告もありました。

Googleは「近いうちに、さらに多くの言語と地域に拡大する予定」と発表しているので、日本語対応になるのも間近と考えられます。

また、この日の発表では、対応地域の拡大のほかに、次の新機能についても言及されました。

<AIモードの新機能>

- レストランの予約機能

- パーソナライズされたおすすめ情報の提供機能

- 会話のリンク共有機能

日本でのAIモード公開や新機能に関する詳細情報は、こちらの記事や動画でも解説していますのでご覧ください。

詳しくはこの記事もチェック!

<編集部の一言>

現時点で、AIモード対策を急いで進める必要はありません。

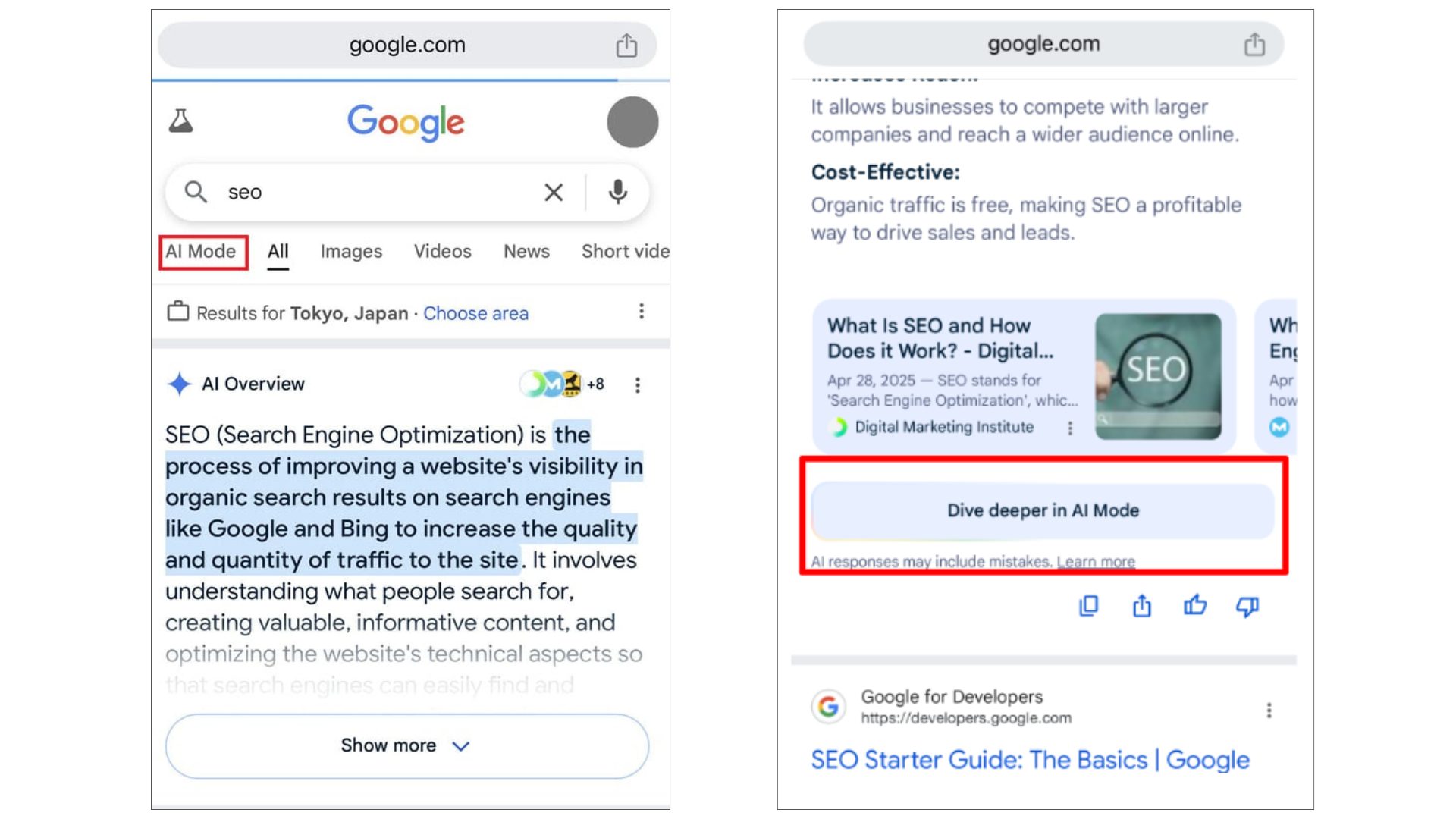

現状、AIモードを利用するためには検索結果画面のタブから「AIモード」を選択するか、AIによる概要の下にあるボタン(Dive Deep in AI Mode)をクリックする必要があります。

そのため、UI上ユーザーは使いにくく、一般的な検索手法にはなりにくいと考えられます。

<検索結果画面上のAIモードを利用する方法>

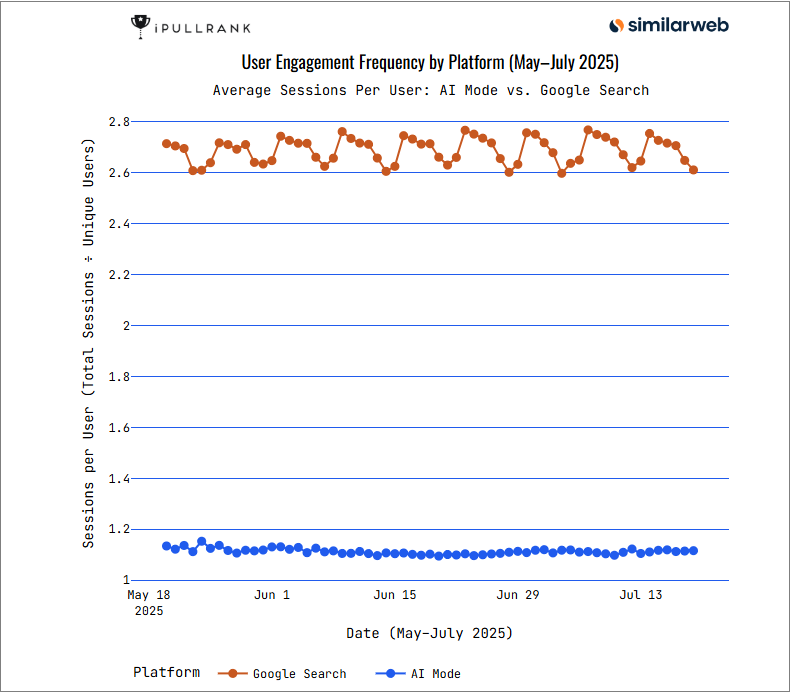

また、それを裏付けるように、AIモードが先行公開されたアメリカでは、あまり活用されていないこともわかっています。

とはいえ、Googleは以前より、自然言語による対話で回答を得る検索体験の実現を目指しているため、将来的にAIモードが主流になる状況を作るべく、今後も改良を重ねていくのかもしれません。

そのため、今すぐにAIモード対策を進める必要はありませんが、AIによる情報収集スタイルの変化に備えるためにも、最新動向をキャッチアップしつつ、自サイトにおける生成AI経由の流入やユーザー行動の変化を継続的に把握しておくことが重要です。

「AIモード」アメリカの初動調査では利用率は2%未満

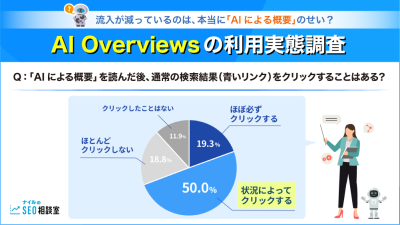

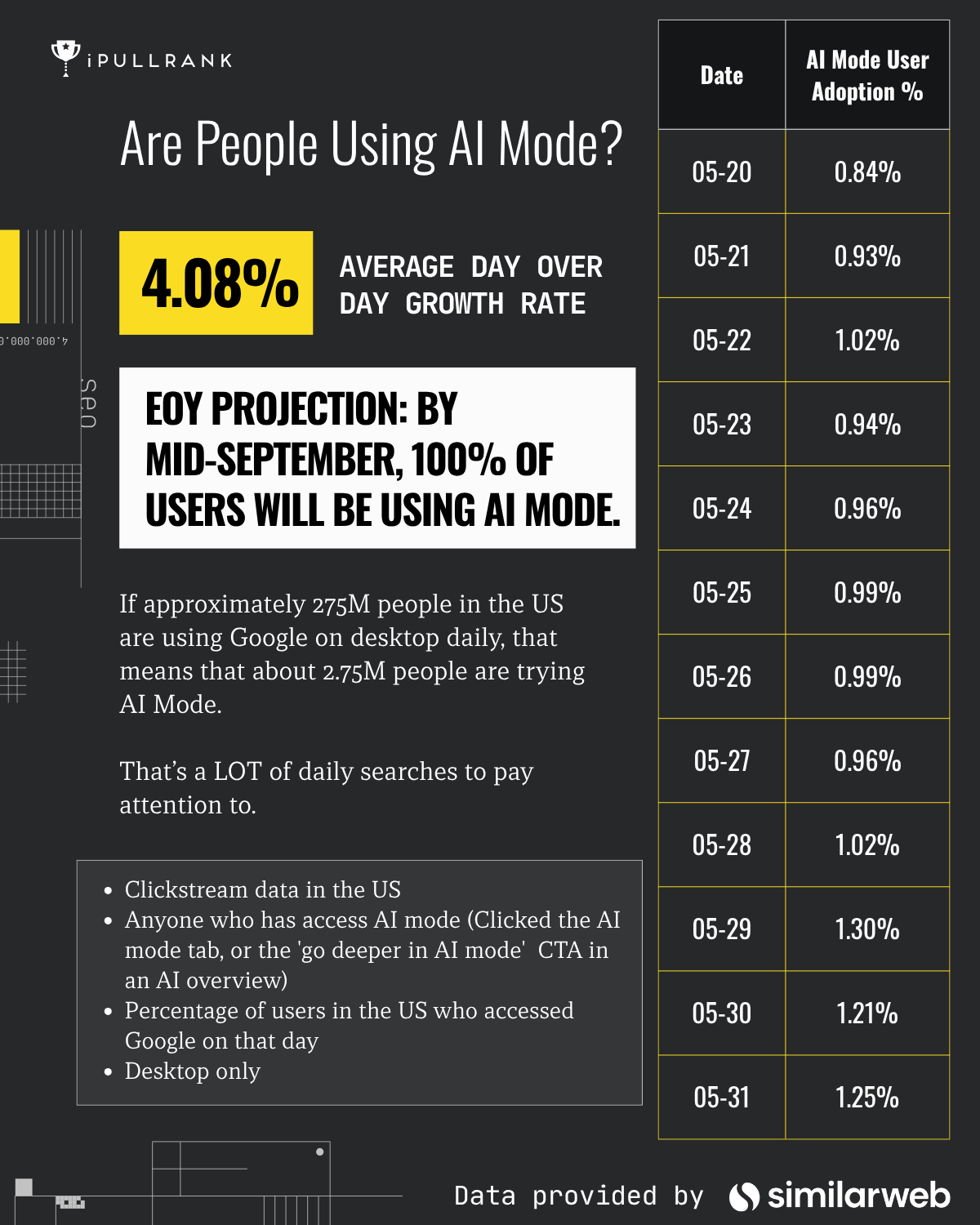

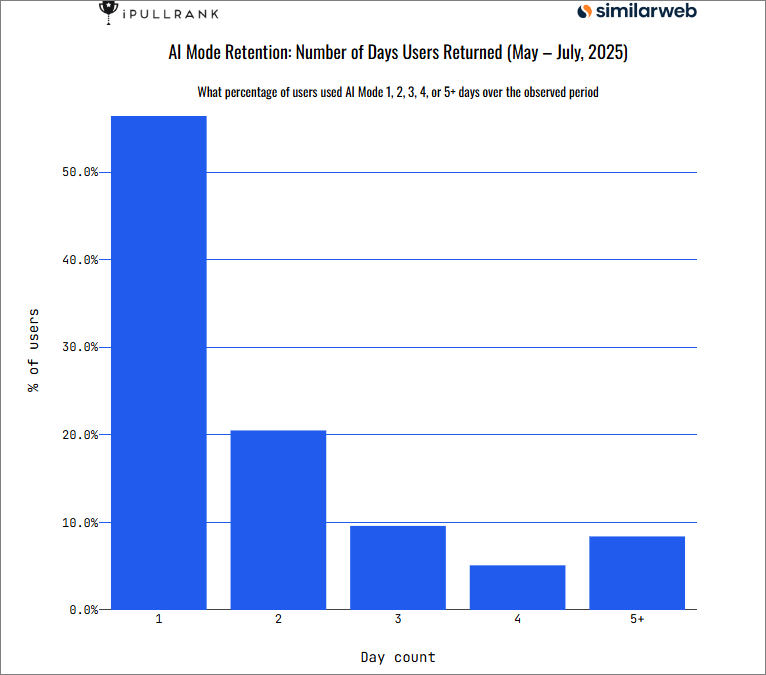

アメリカのSEO会社である、iPullRankとSimilarWebが分析したレポートによると、Googleが2025年5月にアメリカで公開した「AIモード」の初期利用率(2025年5月調査)は、全検索の2%未満にとどまっていました。

この調査では、10万件以上のAIモードユーザーのデータを対象に、検索回数、外部サイトへの遷移率(リファラル率)、滞在時間、ページビューなどが観測されています。

<公開直後の日別のAIモード利用率>

参考:ipullrank

中でも驚いたのが、AIモードから外部サイトへクリックされる割合の低さです。通常のGoogle検索では約24%のセッションで外部クリックが発生するのに対し、AI モードではわずか4.5%にとどまっています。

<AIモードとGoogle検索における外部リンククリックの差>

参考:ipullrank

こうしたクリック率の低下は、次の3つの要素が影響していると考えられます。

<クリック率低下の要因>

- AIモードでは、「クエリファンアウト」という技術が使われており、ユーザーが次に知りたくなることが包括的に回答されるため、追加で外部サイトを訪問する必要性が低い

- UI上、外部サイトへのリンクが目立ちにくい

- 「新しい機能を試したい」という実験的な意図で利用しているユーザーが多い

さらに、同社の5~7月の追加調査によれば、AIモードを試したユーザーの53%が1日だけで離脱。

2日以上利用したのは約20%、5日以上は9%にとどまっています。

このことから、公開後2ヵ月経った時点では、AIモードが一般的な検索の使い方として活用されていないことがわかりました。

<観測期間中におけるAIモードのリピート率>

参考:「ipullrank(AI Mode Isn’t Sticky Yet)」

出典:Referral Patterns in Google AI Mode: Understanding the Early Data、

AI Mode Isn’t Sticky Yet

今回のデータは導入直後の数値のため、あくまで参考値として押さえたいところですが、AIモードの登場によってクリック数が減少するのかは気になります。

どの程度の影響があるかはまだわかりませんが、AIモードが本格的に展開されれば、「比較・検討」フェーズの情報収集をAIが代行するケースは増え、それらの検索クエリを対策したコンテンツへの流入が減少する可能性もあるでしょう。

そのような状況では、AIに自社を推薦してもらうための取り組み(=LLMO)や、比較情報を見た後にユーザーが行う「指名検索」への対策が、これまで以上に重要になりそうです。

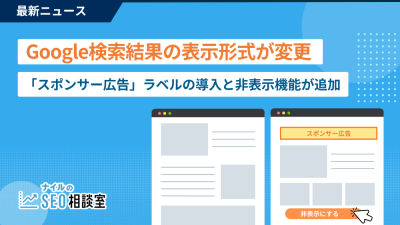

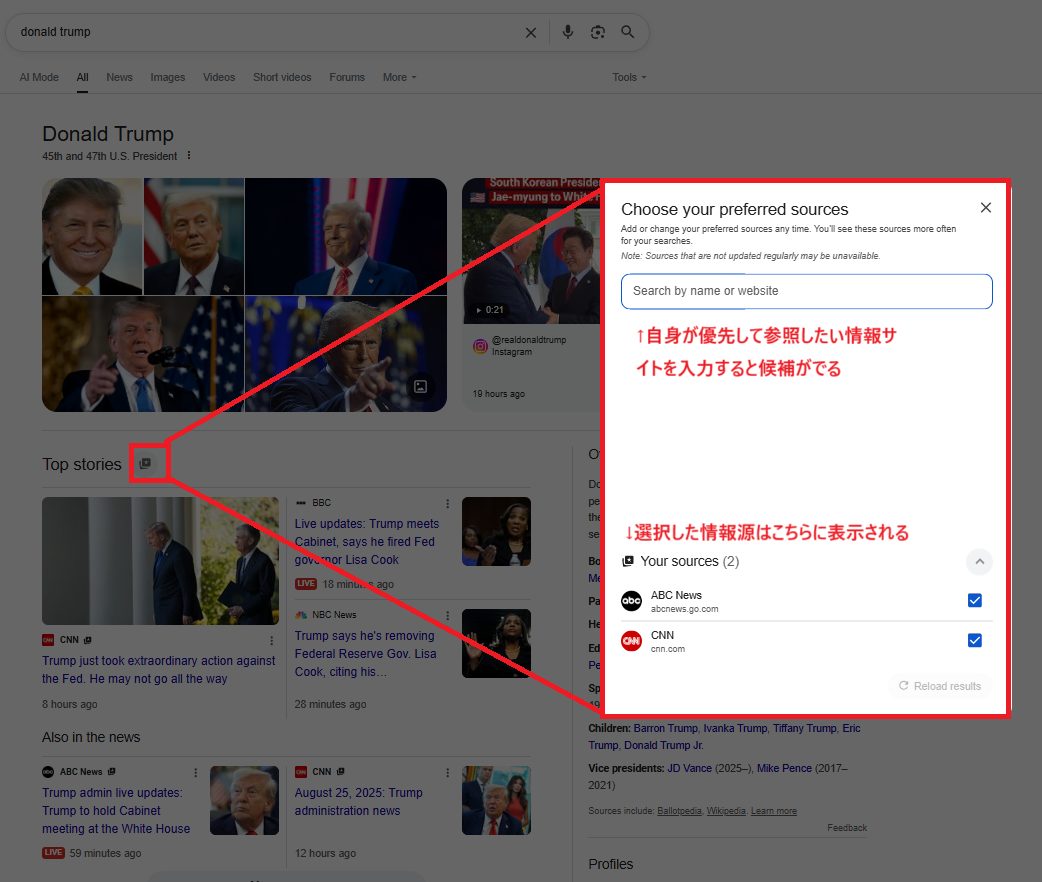

優先メディア設定機能(Preferred Sources)がアメリカとインドで正式導入

2025年8月、Googleは「優先メディア設定(Preferred Sources)」機能をアメリカとインドで正式に導入しました。

この機能は、検索結果に表示される「トップニュース(※)」欄において、ユーザーが信頼するサイトを優先的に表示できるというもの。

※トップニュース...人物名など特定のクエリを入力すると出現するニュース枠

これまではGoogleのアルゴリズムが自動で情報源を選んでいましたが、この機能を使えば、ユーザーが自分の趣向を検索結果に反映できる点が大きな特徴です。

<トップニュース欄の優先メディアの設定画面>

優先メディア設定が一般ユーザーに浸透すると、多くのユーザーに登録されるサイトほど流入数が増え、逆に登録されなかったサイトの流入数は減るでしょう。

現時点で、この機能はアメリカとインドでの利用に限られていますが、Googleのニック・フォックス氏は今後さらに多くの国で展開したいと語っており、将来的に日本で導入されることも十分に考えられます。

出典:How to select your preferred sources in Top Stories in Search

<編集部の一言>

優先メディア設定は、SNSでお気に入りのアカウントをフォローする行為に近いです。

そのため、単に順位を上げるためのSEOだけでなく、日常的にユーザーから信頼されるブランドを築くことが必要になるでしょう。

ニュースサイトであれば「正確性」や「速報性」、専門性のあるメディアであれば「独自の視点や分析」といったように、ユーザーから信頼を獲得できるポイントを押さえて、継続的に情報発信することが重要です。

また、SNSやメルマガなど検索以外の接点を増やすことで、ユーザーがそのサイトを“好む理由”を強化していくことも求められます。

最近のGoogle検索アルゴリズムの傾向を踏まえても、「どうすれば自社のブランド力を強められるか」という視点は、これからのSEO担当者にとって重要な課題になりそうです。

よって、KPIも「ブランド指名検索数」や「再訪問率」といった、ブランド力やリピートを測る指標を置くと良いでしょう。

Perprexityのランキングシステムが一部解明

トルコのSEOマーケター、メテハン・イェシリュルト氏が、Perplexity検索ランキングシステムを解析し、59の評価項目を公開しました。

ここでは特に特徴的なロジックをピックアップして紹介します。

特定のサイトが優遇される仕組み

Perplexityでは、あらかじめPerplexity側が手動で設定した特定のサイトが引用先として優遇されます。

例えば、Eコマース関連では「Amazon」や「eBay」が対象となっており、これらと関連のあるコンテンツはアルゴリズム上で高く評価されやすくなります。

トレンドクエリと一致するYouTube動画が優遇

PerplexityのトレンドクエリとYouTube動画の表示されやすさには相関があり、特にタイトルがトレンドクエリと完全に一致する動画は優遇されます。

そのため、自社に関連するトピックがPerplexityのトレンドに入ったタイミングに、同じキーワードで動画を公開すれば、より多くのユーザーにリーチできるでしょう。

公開直後のCTRやインプレッションが重要

コンテンツ公開直後のクリック率(CTR)やインプレッション数が重要です。

初動のエンゲージメントが一定の基準を超えるとアルゴリズム上で優遇され、長期的に表示されやすくなります。

トピックごとに評価倍率が異なる

扱うテーマによって、評価のされやすさは異なります。

AI・テクノロジー・科学のような専門性の高いジャンルは評価されやすい一方、スポーツやエンタメといった一般的な話題は評価されず、表示されにくい傾向があります。

出典:Breaking: Perplexity’s 59 Ranking Patterns and Secret Browser Architecture Revealed (With Code)

<編集部の一言>

Perplexityの公式サイトでは「Perplexityは情報探索と知的好奇心を満たすAIによる多機能ツール」と紹介されています。

そのことから、Perplexityは専門性が高いトピックにあえて焦点が当たるように、トピックごとに評価倍率を分けているのではないでしょうか。

実際、株式会社インティメート・マージャーの調査では、Perplexityの利用者は技術系の人が多いと報告されています。

テクノロジーや科学分野などPerplexityと相性の良いジャンルのサイトでは、対策優先度を検討した上で、施策を打つのも良いでしょう。

ChatGPT経由の流入数が大幅に減少

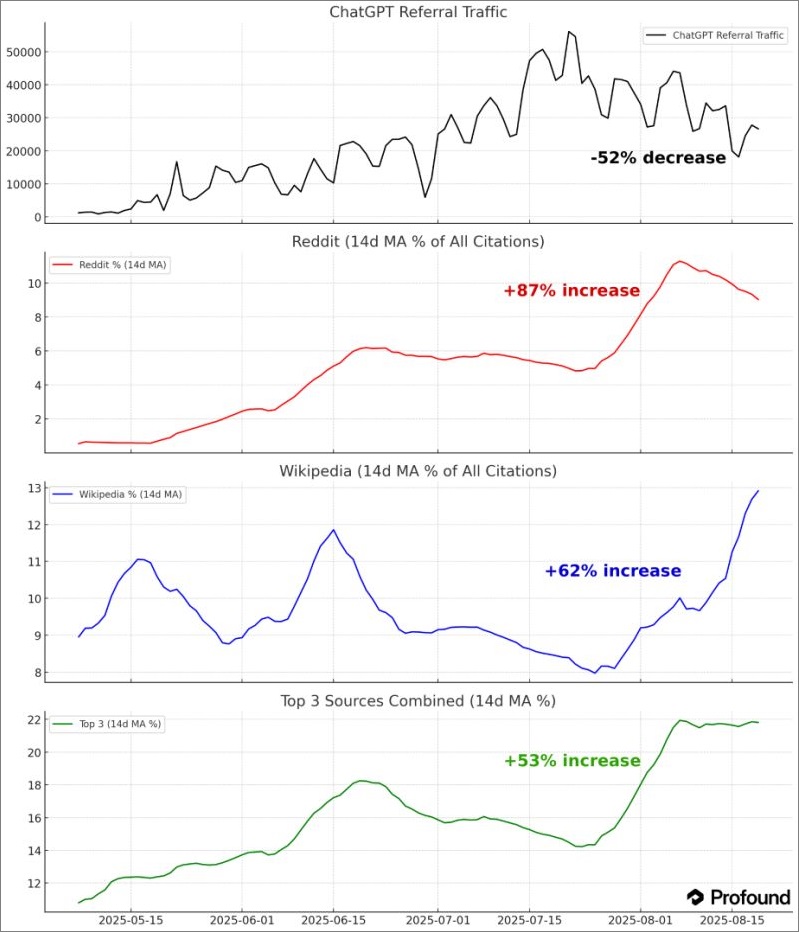

アメリカのLLMO専門家・ジョシュ・ブライスカル氏によると、10億件以上のChatGPTの引用データと、100万件超の流入実績を分析した結果、2025年7月以降、ChatGPT経由のサイト流入は全体で52%減少していることがわかりました。

また、ChatGPTの引用リンク先が特定のサイトに集中している傾向があり、特にReddit(アメリカ発祥の掲示板サイト)やWikipediaといった「質問への回答がすぐ見つかる」サイトが引用されやすくなっています。

<ChatGPT経由の流入数の遷移と主要サイトの引用シェア率伸び>

参考:「ジョシュ・ブライスカル氏のLinkedInの投稿(LinkedInの投稿)」

7月23日以降でRedditの引用は87%増加し、ChatGPTの全体の引用シェアは10%を超えています。Wikipediaも引用率が62%増加し、全体のうち13%近いシェアを獲得しました。

さらに、Wikipedia・Reddit・TechRadar(海外の技術系メディア)の3サイトだけで、全引用の22%を占めるまでにシェアを拡大しており、1ヵ月前と比べると53%も増加しています。

ブライスカル氏は、OpenAIが引用元の評価基準を「ユーザーの疑問に直結する情報源」を重視するよう設計を変えた可能性が高いと指摘しています。

また、同者の調査では、従来のブランドサイトや、「資料請求」「デモ予約」といったコンバージョン重視型ページは、ChatGPTの回答生成においては引用されにくくなっていることも明らかになりました。

出典:ChatGPT is sending less traffic to websites – down 52% in a month

全体的にはRedditやWikipediaが引用されやすい傾向が見られますが、自社に関連する質問でどのページが引用されているかを確認しておくことも重要です。

例えば「おすすめのSEO会社はどこ?」という質問で、ChatGPTが特定のページを引用して回答しているとします。

そのページに自社(ナイル)の情報を掲載できれば、ChatGPTの回答の中で「おすすめのSEO会社はナイルです」と紹介される可能性を高めることができるでしょう。

8月は検索行動を変えるような変化が多かった

前回のトピックまとめに引き続き、2025年8月後半もAIモードの日本公開や「優先メディア設定」機能導入など、検索行動が変わる可能性がある動きが多くありました。

実際に浸透するかどうか、自然検索流入に影響があるかどうかなどは、今後実数を追って紹介できればと思います。

ただし、現状はこれらのAI化の波に急いで対応する必要はありません。

なぜなら、大きな予算をかけて対策しても、状況が一変して無駄になる可能性が高いからです。

ですが、これらの状況を把握して社内で議論できる土台を作ることは重要だと考えます。

その中で、もし「自サイトにおけるAIの影響はどうなのか」「今度どのように対応するべきか」といったことにお悩みでしたら、ナイルの無料相談をご活用ください。

なお、本シリーズは定期的に配信する予定です。

次回の記事もこちらのページにて、更新情報が公開されるので、ぜひお気に入り登録をお願いします。

→SEOコラムTOPページ:https://www.seohacks.net/column/

SEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。

関連記事