2025年7月17日に、日本発の大規模カンファレンスである「Japan SEO Conference 2025」が開催されました。

今回は「SEO・GEOの今とこれから」をテーマに、AIの登場によってSEOはどう変わるのか、どう活かせるのかといった話を中心に据えつつ、広くSEOの知識をアップデートさせるセッションが行われました。

登壇者は、いずれもSEO業界で名をはせる面々。

テクニカルSEO、UI/UX・アクセス解析、コンテンツなどのカテゴリごとに、施策に活かせる実践テクニックが共有されたほか、ベテランからキャリアのヒントになる話も直接聞ける貴重な機会となりました。

ここでは、ほんの一部ではありますが、どのような話が展開されたのかを紹介します!

目次

AIが台頭する今、SEO担当者が知っておきたいこと

長山一石氏(株式会社JADE)

平大志朗氏(SEO研究チャンネル)

生成AIの登場により、「検索での情報の探し方」そのものが大きく変わり始めています。

オープニングキーノート「AIと共に進化するSEO 生成AI時代の情報探索と購買ジャーニー最適化」では、株式会社Faber Company・鈴木謙一氏をモデレーターに、生成AIが及ぼすSEOへの影響と今後の展望について議論しました。

AI Overviewの事業へのインパクトはさらに増す?

まず話題となったのは、Googleが本格運用を始めた「AI Overviews(AIによる概要、以下AIO)」の存在です。

GoogleのAI検索開発を率いるエリザベス・リード氏は、「AIOからの流入は、従来の検索よりも滞在時間が長く、特に若年層での広く浸透している」といったコメントをしています(※)。

※参考:Google's Elizabeth Reid: ‘Human curiosity is boundless and people ask a lot of questions'

しかし、これについて鈴木氏が見解を求めたところ、両氏の反応は「正直、実感とは違う」というものでした。

長山氏は「(AIOから流入したユーザーの)滞在時間などの定量的な検証は困難で、Googleの言うような質の高さを明確に裏づけるデータは確認できていない」と語ります。

平氏も、「持っているデータでヒートマップや行動データを見ても、AIO経由のユーザーの滞在時間が長くなったり、深く読んでいたりというデータはない」とコメントしました。

また、長山氏はAIOが参照するサイトの傾向に言及。

参照されるサイトは「Wikipediaや公共機関のサイトが多く、一般の企業サイトや、FAQ、知恵袋のような自然文に強いサイトは意外と少ない」といいます。

検索クエリのジャンルによっては民間企業のサイトが参照されるケースはあるものの、Googleから選ばれているサイトはかなり限定的であるという分析結果が共有されました。

また、両氏は各々が行ったAIOが出現するクエリの分析結果にふれ、情報収集型のクエリで出現する傾向は強いものの、カテゴリによっては検討型や取引型など購買系のクエリでの出現率が高まっていることを指摘。

企業の売上げへの影響が増すことが考えられるため、自サイトのカテゴリの出現状況を確認することが大事であるとコメントしています。

AI時代に必要なマーケティング、SEO戦略って?

一方で、Google検索以外の、ChatGPTやPerplexityといった生成AIからの流入についても話題に。

これらの利用は確かに伸びているものの、「現時点では多くのサイトにとって1%未満のシェアに過ぎないため、今すぐ対策しなければならないものではない」というのが平氏の見解です。

ただし、AppleがSafariの検索エンジンとしてAI検索を検討しているというニュースがあったように、今後の環境変化を見越した準備は必要だと話しました。

そして後半では、AIと検索をどう捉えるかという、より本質的な話も展開されています。

長山氏は「AI検索は従来の検索の延長線上にあるもので、対立するものではない」と語り、Googleが長年掲げてきた“スタートレック・コンピューター”のような、キーワード検索ではなく会話の中で回答するAIアシスタントがいよいよ実現に近づいていると説明。

AIと検索は競合ではなく、連続する進化であるという視点が示されました。

最後に、両氏が共通して語ったのは、SEOもLLMOも同じように取り組むことの重要性です。

長山氏は、結局はAIでも検索でも「(自サイトを)発見してもらう」必要があることは変わらないとし、「AI時代でも、発見・クロール・インデックス・ランク付け(※)という構造は同じ」と話します。

※本セッションでは、JADE社の検索インタラクションモデル「D(Discover)C(Crawl)I(Index)R(Rank)」をもとに解説されていました。

また平氏は、「短期的にはこれまでのSEOを地道に続けていくこと。中長期的にはエンティティ強化など、AIに“想起される”存在になることが必要」と、SEOの本質が活き続けることを強調しました。

AIの活用が進む中で、情報の送り手側は時代に則した戦略が求められる面はあります。

しかし、中長期的に見れば、「良いプロダクトを作り、地道にブランド価値を高める」という基本に忠実であることが、AIに選ばれることにつながる――そんなメッセージが印象に残るセッションでした。

大規模・データベース型サイトのSEOで効く、テクニカルSEO施策とは

コガン・ポリーナ氏(アユダンテ株式会社)

吉野五十也氏(FIFTY-EIGHT, LLC)

登章良氏(株式会社Hakuhodo DY ONE)

このセッションでは、ECサイトの経験が豊富な3名が登壇。

「大規模・DB型サイトのプロが語るリアルなテクニカルSEO」をテーマに、三者三様の施策が共有されました。

まずはコガン氏による、「Googlebotの仕様理解が不足していることによる落とし穴」についての解説です。

Googlebotが見ているデバイスはモバイル、地域はUS、言語は英語であるなど、基本的な仕様を理解していないことで、多くのページがクロール・インデックスされないケースがあるといいます。

そして、多言語サイトにおける、Googlebotへの理解不足が原因で発生した課題の事例も紹介。

これに対し、吉野氏からは、「多言語サイトをやっている人は少ないので、細かいテクニックについて話をうかがいたい」と、その難しさを滲ませるコメントもありました。

続いて、吉野氏は「SEOのA/Bテスト」をテーマに、よくあるUXのテストではなく、タイトルごとのクリック率の差異などの測定方法や事例を紹介。

「ユーザーに刺さるタイトルは?」「XMLサイトマップは本当に効果がある?」など、興味深いテストの事例が共有され、サイトの前提条件によって結果は異なること、何かしらの意思決定をする際はA/Bテストでの検証が欠かせないことが強調されました。

最後は登氏が、ECサイトを運営するなら押さえておきたい「データベース型サイトのSEOを支える在庫の重要性」について解説。

データベース型サイトでは、Buyクエリは商品詳細ページ、Doクエリは商品一覧ページでの流入が基本です。

そこで登氏は、在庫(商品バリエーション)が豊富であるほどBuy・Do両方のクエリでの流入の間口が広がるため、一覧ページごとに一定数の商品を維持することが重要だと強調。

加えて、SEO担当者でも取り組める、在庫拡充の工夫についてもふれられました。

さらに、データベース型サイトにおいては、口コミや閲覧履歴をもとにしたランキングなどのデータアセットを活用し、ユーザーの意思決定の材料を提供する必要性にも言及。

これはユーザーへの価値提供だけでなく、検索エンジンからの評価や被リンク獲得の観点でも有効であるとしています。

このように、3者が語ったテクニカルSEOの事例に対し、各者がそれぞれの立場から異なる視点で共感や補足がされていたのも印象的で、大規模サイトを運営する方にとって、多くの示唆が得られるセッションだったのではないでしょうか。

数値だけでは見えないUX課題、どう解析・改善する?

河西紀明氏(合同会社DMM.com)

村山佑介氏(株式会社JADE)

小川卓氏(株式会社Faber Company)

本セッションでは、UI/UX改善やアクセス解析に携わる3名の実務者が登壇。

「よりよいユーザー体験を提供するために~どう計測し、改善していくのか、UXと解析の未来~」と題して、分析と改善をつなぐ考え方や手法について議論が交わされました。

まず河西氏は、感覚的に語られがちなUXを構造的に整理し、チーム全体で改善を進めるための考え方を紹介しました。

DMMでは、UXピラミッドやカスタマージャーニーといったフレームに加えてAIも活用。定量・定性のデータを組み合わせて、妥当性のある仮説設計を重視しているといいます。

複数事業を展開する中でも、「トップ→一覧→詳細」など共通する導線構造に着目し、ユーザーストーリーをマッピング。

仮説の評価と意思決定をチームで行うことで、多様な事業に通じる改善を進めていると話しました。

そして村山氏は、アクセス解析では定量分析と定性分析の両方が必要であるとして、GA4とMicrosoft Clarityを組み合わせた分析事例を紹介しています。

定量分析だけだと偏った改善になりがちなところを、定性分析と紐づけることで仮説立てやアクションプランの精度が高まりやすくなると指摘。

特に、トラフィックの少ないサイトにおいては、この分析手法が有効であると強調していました。

続く小川氏は、UX改善にあたっては、主観ではなくユーザーの行動をもとに評価するべきと述べ、UXの効果を定量的に判断する指標の必要性について解説しています。

そこで、ページの読了や再訪などのユーザー行動をスコアリングし、関心度を測る方法を紹介。

特に「離脱が多い箇所」に重きを置いてスコアリングを仕掛け、どのような理由でユーザーが離脱したのかを分解することがポイントとのことでした。

そして最後に、UX・アクセス解析の領域おけるAI活用についても議論されました。

小川氏は、「仮説設計や指標設計といった段階は人の領域」だとし、村山氏も「AIは壁打ち相手としての活用が現実的」と述べ、現状はAIにすべては任せるのはまだ難しいと声をそろえます。

よりAI活用が進むには、あと3~5年かかるのでは?という予想も。

一方、河西氏は、AIを「チームの意思決定力を底上げする媒介」として評価。多様な職種が共通の判断材料を持つことで、チーム全体の認識を揃える手段になると語りました。

UX・アクセス解析を、感覚や表面的な数値だけで判断せずに改善点を模索することの難しさを感じているマーケティング担当者が多いはず。そんな中、3者から共有された現実的で明快な解析手法は、大きなヒントとなったでしょう。

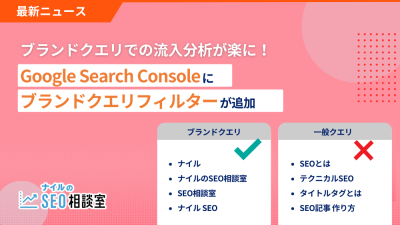

会場では、ナイルのSEOコンサルタントが来場者の無料相談に対応しました!

良質なコンテンツを作るために、生成AIはどう使う?

与那覇一史氏(株式会社カインズ)

松尾茂起氏(株式会社ウェブライダー)

森茂穂(ナイル株式会社)

このセッションでは、「生成AI活用でSEOにも強い「良質なコンテンツ」を作る方法」をテーマに、コンテンツ制作のプロが議論しました。

まずは「良質なコンテンツ」とは何か、それぞれの視点で定義するところからスタート。

与那覇氏は、書き手がコンテンツ制作を楽しみ、世界観に没頭することが、熱量となって読み手に伝わって、魅力的なコンテンツにつながると語り、松尾氏はコンテンツを「価値の架け橋」と捉え、商品やサービスの魅力を正確かつ魅力的に伝えることが、良質なコンテンツの本質であると強調します。

さらに森は、コンテンツによって「ユーザーの人生が少しでも良くなること」が重要だと述べ、ほんの小さな気づきや行動のきっかけが、やがて大きな変化につながる可能性にふれました。

それぞれ表現は異なりますが、受け手に何かしらの価値や変化を届けられるものが良質なコンテンツである、そんな共通した想いが感じられます。

続いて、「良質なコンテンツを作るにあたって、生成AIは活用できるのか?」という問いからは、各々が独自の方法で生成AIを使っていることがわかりました。

印象的だったのは、与那覇氏と松尾氏の生成AI活用率が10%台であるのに対し、森は80%と高い割合を示した点。

森は、「体験」など人にしか出せない価値に集中する手段として、スペックなど定型的な情報生成にAIを積極活用しているといいます。

ただ、体験に時間を割くという考え方は、ほかの2者も同様。コンテンツ制作の数あるプロセスの中で、どの工程で生成AIを使うかに個々で違いがあるようです。

最後に、生成AIを活用したコンテンツによるSEO事例も紹介されました。

与那覇氏はAIを「問い手」として活用。AIとの壁打ちを通じて発想を広げ、実際に取材へ行くきっかけを得たといいます。

松尾氏は、プロンプト設計を徹底してAIに指示し、コンテンツの磨き上げを行うほか、反論意見をAIでシミュレーションすることで、異なる意見を持つユーザーに寄り添えるコンテンツづくりに活かしているとのことでした。

そして森は、SEO視点で生成AIに検索エンジンとユーザーの観点から文章添削してもらうことで、上位表示を達成したといいます。

さらに、ユーザーインサイト分析や構成づくりのサポートにも活用しているとも語っていました。

生成AIをコンテンツ制作の効率化に使うだけでなく、よりユーザーの役に立つコンテンツにするためにできること・やるべきことを相談して「深める」という使い方も有効のようです。

どのジャンルのメディアにも活かせるコツが詰まったセッションでした。

施設単体から地域全体へ、池袋と共に発展するサンシャインシティのSEO戦略

栗原剛氏(株式会社サンシャインシティ)

遠山直人、柿原太亮(ナイル株式会社)

続いては、ナイルが支援している株式会社サンシャインシティのSEOプロジェクトを紹介するセッション。

サンシャインシティのご担当者である栗原剛氏と、本プロジェクトを担当したナイルの遠山・柿原が登壇し、施設の魅力を発信するためのSEO施策について語られました。

サンシャイン水族館ならではの魅力を盛り込んだコンテンツで検索上位を獲得

2019年に実施した公式サイトのリニューアル時に、主要なページの自然検索流入数が減少していることが判明したサンシャインシティ。

この下落を復活させるべく、ナイルとタッグを組んでSEOの取り組みがスタートしました。

施策を進めるにあたって、まずは水族館をはじめとする各施設の競合調査を実施します。

特に力を入れたのが、水族館関連のキーワードでした。

SEOコンサルタントの遠山は、「複合施設ゆえに対策すべきキーワードが多い中で、まずは水族館領域の現状を把握し、競合と比較してどこが弱いのかを洗い出した」といいます。

対策すべきキーワードに対しては、「コンテンツを強化すれば何位を狙えそうか、どの程度の流入が見込めるか」といったシミュレーション資料を提示。

それによって、「現状と未来が可視化されていたことで、社内でも納得感を持って進められた」と栗原氏は語ります。

それを踏まえ、水族館の生き物に関連するコンテンツの拡充を中心とした施策を実施しました。

遠山は「人気のある生き物でも、十分な対策がされていないケースがあった」と指摘し、既存記事のリライトや新規記事の制作を行っています。

そこで重要だったのは、水族館にまつわる一般的な情報ではなく、サンシャイン水族館ならではの魅力を盛り込むこと。

例えば、「ペンギンが空を飛んでいるように見える展示」など、リアルな体験に紐づくコンテンツを作ることにこだわりました。

ただし、この取り組みには水族館の飼育スタッフ・販促スタッフの方々の協力が欠かせません。

栗原氏は、「SEOの視点だけでなく、水族館として本当に伝えたい魅力を言語化することを共通のゴールとしたことで、現場スタッフと連携しやすくなった」と振り返ります。

施策の結果、対策したキーワードでの検索順位は上昇し、流入数は最大で8倍に拡大。

水族館の飼育スタッフのモチベーションアップや、メディアからの問い合わせといった波及効果も生まれたとのことで、栗原氏も「本当にやって良かった」と実感を込めて話していました。

コンセプト変更に伴い、明確なターゲット設定で成果を創出した展望台施策

水族館に続く施策として行われたのが、展望台のリニューアルに伴うSEO施策です。

栗原氏は、「従来の“体感型”展望台から、“365日、公園びより。”をコンセプトとした施設へと転換し、ファミリー層やカップル層を明確にメインターゲットとした」と説明。

ナイルでは、ターゲットごとのニーズを踏まえたモデルプランを提案し、キーワード選定とコンテンツの方向性をすり合わせていきました。

実際には、「池袋 デート」「池袋 夜景」「池袋 室内 遊び場」など、エリア×利用シーンのキーワードを重点的に対策し、雨の日や猛暑日でも楽しめる“室内レジャー”としての展望台の魅力を訴求しています。

その結果、元は圏外だった多くのキーワードが10位以内に上昇し、「池袋 夜景」では1位を獲得。

自然検索流入数は、施策前の3.2倍にまで増加しました。

これによって、「昼間はファミリー、夜はカップルと、展望台に来るお客様の層が明確に分かれ、モデルプランを提示した施策が来館に寄与しているのではないか」と栗原氏はいいます。

さらにこの成果を受け、水族館のパーティープランのSEO施策にも着手。こちらも検索順位が上昇したことで、受注数増加につながったとのことです。

施設単体を超えて、街全体を盛り上げるSEOへ

このSEOプロジェクトのポイントは、サンシャインシティにまつわるキーワードだけでなく、「池袋」というビッグワードでもサンシャインシティが検索上位を獲得している点。

栗原氏は「サンシャインシティと池袋の発展は両輪」と語り、池袋の街を盛り上げていくことが、サンシャインシティへの“来街(来館)”につながると強調します。

SEOの役割が、単なる集客施策にとどまらず、企業や地域のビジョンとリンクする存在になりつつあることを示す好事例となりました。

株式会社サンシャインシティの事例はこちらもチェック!

AIが登場しても変わらない、真っ当なSEOでの取り組みが成果を出す時代

AIを活用した業務効率化やAIに参照されるWebサイトづくりなど、多くのセッションでAIにまつわるさまざまな話が登場したイベントとなりました。

AI活用の面でいうと、すべてをAIで自動化するという話はなく、一部をAIにアシスタントしてもらうことで効率化を進めているケースがほとんどのようです。

一方、AI検索対策については、多くの識者が「SEOでやることと大きく変わらない」で意見が一致。

AIに参照されるWebサイトにするためには、今必要なSEOの要件を満たす取り組みを進めていくことが成果を出す一番の近道(…はないけど)といえるでしょう。

変化の時代にある今だからこそ、学びを行動につなげることが最大の武器になる――そんな、前に進む力をもらえる1日でした。

マーケティングでお悩みの方へ

関連記事